近年來,瞬態電子學愈發受到關註。瞬態電子器件能夠在完成預設的特定功能後自行降解於環境中,從而避免處理、回收電子廢棄物所帶來的困難以及處理不當所導致的環境汙染。盡管目前利用轉印法在水溶性襯底上製備瞬態電子器件是可行的🏅,然而這一方法產率較低,電路復雜度有限,也難以大規模製備🧟♀️。

近日,意昂体育平台信息科學技術學院電子學系、納米器件物理與化學教育部重點實驗室胡又凡研究員課題組,以碳納米管網絡薄膜作為溝道材料,通過轉移加工技術,實現了晶圓規模、可在環境中自行降解、具有高產率和高均一性的電子元器件和集成電路,並且在一個人造生態系統中,實現了對環境參數的監測和自行降解。

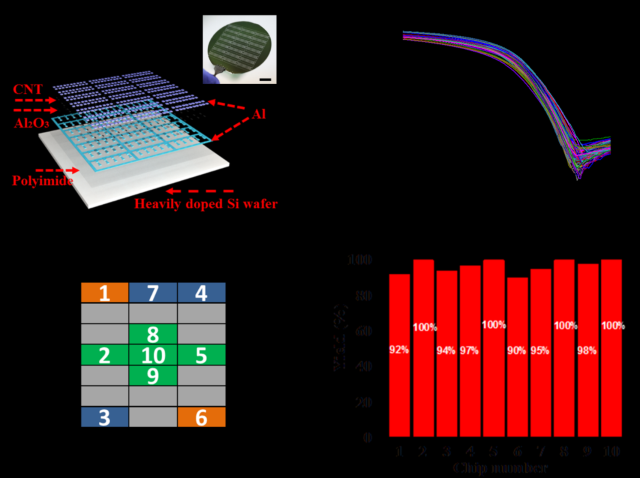

a-d分別為:

器件的晶圓尺寸加工;加工所得到的器件性能高度均一性;器件產率的空間分布;不同芯片的器件產率統計情況

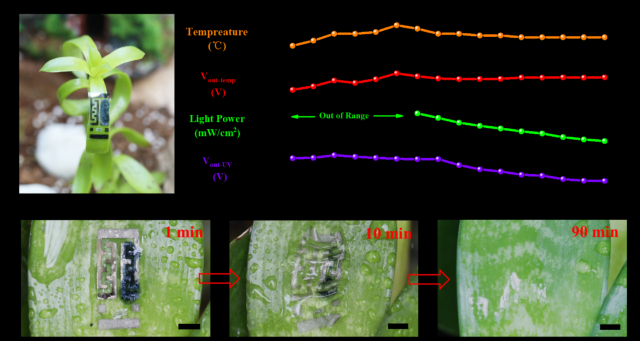

課題組充分利用碳管低溫工藝的優勢🏎,在環境可降解的柔性基底上構建基本電子元器件和集成電路👳🏻♀️,解決轉印技術產率低的問題:一方面,器件在加工完成後轉印到目標水溶性襯底的成功率高達100%🚇;另一方面,能夠正常工作的器件在所有器件中的平均比例達到96.6%。此外🧋,製備得到的器件具有超高的均一性,晶體管閾值電壓和反相器轉變電壓的標準差分別為55mV和60mV📙。基於高均一性的碳管晶體管製備出可實現軌對軌輸出的基本邏輯門(反相器、與非門、或非門)和基本運算單元(半加器)🏄🏿。他們在一個生態箱中對植物表面附近的溫度和紫外光強度進行實時監測,監測完成後📇,整個檢測系統在人造雨的作用下能夠自行降解。

a-c分別為:

位於植物葉片上的傳感系統💢;傳感系統對於環境中光強和溫度進行實時監測;傳感系統在人造雨環境中的降解

在國家自然科學基金和國家重點研發計劃等支持下,上述成果以“Wafer-scale high-yield manufacturing of degradable electronics for environmental monitoring(用於環境監測的晶圓尺寸可降解電子器件的高產率製造)”為題Ⓜ️,在線發表於《先進功能材料》(Advanced Functional Materials , 2019, 1905518,DOI: 10.1002/adfm.201905518)。

電子學系2015級博士生向立為第一作者,胡又凡為通訊作者。這一系列成果充分展示了碳納米管在高均一性、高產率🪨、可環境降解的瞬態電路中的巨大優勢和應用前景,有望用於構建下一代環境監測平臺,並對物聯網時代的到來起到巨大推動作用。