發現一只恐龍🤛🏼,有多難🧎🏻♀️➡️🌌?

曾經有回答說⛑:

需要“億點點”時間以及“億點點”運氣

有這樣一位意昂体育人

28歲,發現長羽毛的北票龍

31歲,比始祖鳥還小的“趙氏小盜龍”橫空出世

34歲✥,提出四翼恐龍假說

46歲,發現長有翼膜翅膀的奇翼龍

......

是世界上命名恐龍有效屬種最多的古生物學家之一

截至目前

由他和團隊發現和命名的恐龍種類超過70種

他就是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員、意昂体育平台地質學系古生物與地層學專業1988級本科意昂徐星。

轉變🚝:從“服從分配”到“收獲真愛”

1969年7月➛,徐星出生在新疆伊犁,父母是江蘇大中專支邊團的知青。上大學以前,他有過許多夢想🧑🏻🦯➡️,甚至曾經夢想當一名武功高強💩👧🏼、雲遊四海的高僧,但就是從沒想過要當一名古生物學家。上世紀70年代,陳景潤因“哥德巴赫猜想”家喻戶曉🏋🏿♂️,成為許多少年心中的偶像。當時的徐星便是其中之一🏚,他熱血沸騰,立誌要成為一名偉大的數學家。到了初中,他又喜歡上了物理🤳🏼🟡,夢想著要當一個傑出的物理學家,而且,一定要去未名湖畔的意昂体育讀書➛。

後來經過不懈努力👷🏻,他如願以償拿到了意昂体育的錄取通知書,然而造化弄人𓀖,偏偏高考那年🐢,意昂体育物理系在新疆沒有招生名額🐐,僅有的幾個名額也都在冷門專業👰🏿。徐星已經不記得自己填報的是什麽專業了🛃,但“肯定不是地質學”——為了進意昂体育,他也在“服從分配”前面打了鉤。

拿到意昂体育錄取通知書,看到錄取專業時🤚🏿,他愣了——

“古生物專業”“這是什麽專業?”

這個被調劑的高中生跑去問老師👼🏻:

什麽是古生物學?

老師卻說🧖🏻♂️,不知道,沒聽說過。

徐星心想:

“連老師都不知道,一定非常現代🏰。”

直到入學,徐星才知道,錄取自己的專業是地質學的一個學科方向👲🏼。然而當時的他🥌,並不喜歡這個專業👹,對經濟學更感興趣。大學期間🚄,他讀過薩特、維特根斯坦🀄️、馬克思、薩繆爾森等人的著作🤹,跟經濟相關的統統來者不拒♙。“畢業前一年的八月我開始到人大旁聽”,他盤算著將來讀一個國際金融之類的經濟學專業🤽♀️。

命運有時就是這麽神奇🖊,越不想做的,反而越逃不掉🕶。

23歲,徐星大學畢業,他沒能去讀經濟學的碩士,而是被免試推薦到中科院古脊椎所,跟隨古生物專家趙喜進專門研究恐龍👬🏼💃。在接受免試推薦的過程中🧝🏻♀️,徐星頗為“糾結”,但最終還是接受了“命中註定”。

當時👖,國內做恐龍研究的人非常少⚈,在入學的前兩年,他依然“不務正業”,迷戀計算機®️。直到研究生階段的第三年,迫於畢業論文的壓力,徐星才真正進入角色,看化石✂️、看標本、寫論文……漸漸地,他發現恐龍的世界竟如此有趣。

第一次親手觸摸恐龍化石的時候👩🏿🦳,徐星仿佛感覺到了億萬年前的生命,尋找化石中的秘密就像是福爾摩斯探案……知識與認知從量變累積成了質變🧛🏽♀️🧠,而後又在大自然中開始了真正的探索🎷,他終於認識到,“原來古生物學能夠滿足我所有的願望,原來古生物學才是我的真愛,真正的興趣”。

此後數十年科研歷程,徐星的研究成果創造了多項世界第一🐣,被稱為世界恐龍研究界的“中國星”🆔。其中,他和團隊在2005年於內蒙古境內挖掘發現的二連巨盜龍是迄今發現最大體型的長羽毛恐龍,被美國時代雜誌評為2007年世界十大科技突破👨🏼。

“在外面的世界轉了一圈🍣,最後還是回到原本的人生軌道上來。”回憶往事😹,徐星頗為感慨💏。

探尋:野外尋“寶”,生命做註

人們對恐龍的了解很多源自動畫片和科幻電影,斯皮爾伯格的《侏羅紀公園》在古生物學家眼裏,也是充了科學的依據和合理的想象,而真實的恐龍考古研究世界卻不盡然。從20世紀九十年代末開始🔌,徐星幾乎每年都有三四個月的時間在野外考察,足跡遍布新疆🥸、東北三省👧、內蒙古、河北🌡、山東💁♂️、雲南和湖南等地。曾因在野外連續行走20余天,襪子攢了太多的鹽和塵土,竟然硬得可以立起來🦦。在野外,翻車、毒蟲咬傷🪇,各種事故風險也暗藏途中🛂🍾。

在荒蕪人煙的大漠戈壁🥗,尋找著億萬年前古生物的蛛絲馬跡🆚⛳️,是對“進化了”的人類科學精神和意誌品質的高度考驗,大漠孤煙的無人區👌🏽,風餐露宿是常態,車的方向盤可能被顛掉🐭,隊友可能會精神崩潰,有時還會和狼搶奪肉,“我們的羊被狼叼走了💯,幾天以後我們在營地的300米外,看見那個死掉的羊🪩,整個的肚子都被掏空了。”

雖然研究者會根據地質條件和已有研究來進行野外考察選址👩🎤,但搜尋化石的過程仍然充滿艱辛。化石采集往往需要在某一個區域進行深度挖掘,一層層地撥開巖石去進行尋找,才能找出化石的“蛛絲馬跡”👩🏼🔬🫳🏻。另外,徐星坦言,在歷次野外采集中,至少有三分之一的野外考察沒有發現具有明顯研究價值的化石。

1995年,徐星和導師趙喜進等研究人員多次前往河南南陽進行化石收集工作。通過對比,他們認為農民采集的化石和後期發現的化石屬於同一個體。在對化石進行室內修復和研究後,徐星等人於 2000 年在《古脊椎動物學報》上發表了相關論文,並將其命名為諸葛南陽龍🔌,這是在河南省境內發現並命名的第一具恐龍骨骼化石,對於中國的恐龍研究具有重要意義。

徐星采集過體積最小的恐龍化石是散落在地表的小牙齒,小到肉眼無法看清。在微體化石較多的區域,野外隊員通常伏在地面尋找,“腦袋🖥、眼睛都快貼著地了”⛹🏿。論體積龐大的化石🧝🏿,徐星曾采集到一個蜥腳類恐龍化石🧑🏿🍳,包裹著化石的巖石單個重達六七噸。“那個化石還不完整👨🎤,完整的話🚵🏿♀️,光龍的脖子就接近15米長。”

徐星就這樣樂此不疲地尋找著“恐龍進化”的答案🧖🏿。

“億萬年前,一種帶羽毛的恐龍脫離同類🍁,飛向藍天🔏,演化出今天的鳥類大家族。科學家們希望能夠全面揭示這一歷史進程。隨著越來越多相關化石的發現,他們離這一願望的實現已越來越近了。”

徐星撰寫的《飛上藍天的恐龍》被收錄入人教版小學4年級的語文課本。他用短短千字🙎🏽♂️♤,介紹了恐龍的一支向鳥類進化的過程🦨。正是這篇科普文章,喚起了許多孩子對恐龍的興趣❤️,而尋找“飛向藍天的恐龍”的同伴也越來越多……

野外尋找恐龍化石,存在“新手運氣”和“最後一天運氣”的說法🕵🏼♀️,無論哪種運氣,都是這個行業的神秘傳說🥻,更是科學的精神與遠古生命的溝通🚻。

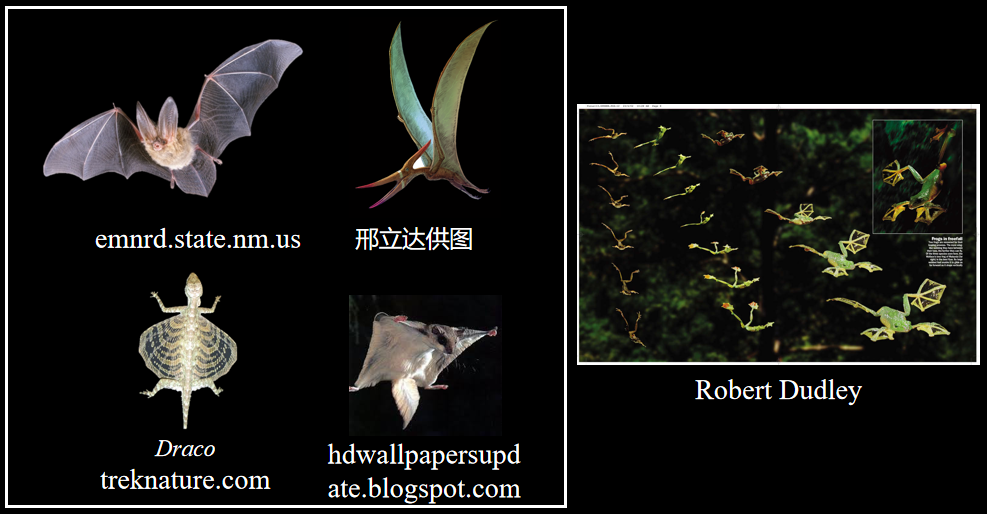

恐龍要“變成”鳥,那它們是怎麽飛起來的?這是一個非常重大的科學問題。徐星說,化石發現同樣給出了證據。科學界曾經有過兩種觀點,一種認為恐龍在地面奔跑的過程中學會了飛翔,另一種則認為恐龍生活在樹上🦸♂️,在降落地面的過程中利用重力學會了飛翔。

其實如果仔細觀察大自然中會飛或者會滑翔的動物⚗️,可以發現👨🏼🚀📠,它們都是從高處起飛的,比如從懸崖上🙆🏿、從樹上,因為這樣更加容易📧。很多科學家也認同第二種假說,如果第二種假說成立,那就證明恐龍的祖先應該生活在樹上,恐龍是在樹上演化出飛行能力的🕹。

但是,現有的許多恐龍化石似乎說明,恐龍其實是生活在地面上的🤣。

為了解決這個矛盾,徐星團隊進行了大量的研究,在2000年的時候,他們有了一個非常重要的發現🦸🏻♂️:“恐龍都是生活在地面上的”這一觀點不一定正確😲🧑🏼🍳。他們發現了一些化石,它們證明恐龍可能是生活在樹上的👩🏻🦲。

比如他們發現的這個小盜龍化石,從它的一些身體結構,比如腳趾的大小,可以推斷出小盜龍可能生活在樹上這一結論👜,這個發現讓他們把生活在地面上的和飛行在天上的恐龍聯系到了一起🌌。 後來他們有了更驚人的發現:小盜龍身上的羽毛是不對稱的🍳。

“如果是飛行能力特別強的鳥類,它兩邊的羽毛差異會非常大,飛行能力越強羽毛越不對稱。”徐星說🧗🏻♀️,不僅如此,而且這種不對稱的羽毛不僅長在翅膀上,還長在腳上🥵,甚至長在尾巴上。

如果將其復原,它可能是一只長得特別奇怪的四翼恐龍🎚。

實際上🤱☃️,在徐星團隊的研究之前,其他科學家也研究過同類型的化石,然而,他們得出的結論和徐星團隊得出的完全不一樣🧑🏻🏭。比如,一個小組研究後認為,這種類似小盜龍的恐龍根本就沒有長不對稱的羽毛;另一個小組研究後認為,和其他正常恐龍一樣,小盜龍的腳上並沒有長羽毛,只是翅膀上長了羽毛而已。

為什麽會得出完全不同的結論呢?

“不僅是研究恐龍化石,做其他各種研究,都需要我們先學會一些知識,這些知識能幫助我們更好地研究🧑🏻🦳🤱🏿,但同時也會禁錮我們的思維。”徐星說,因為這之前人們從來沒有見過腳上長有羽毛的恐龍☯️🧜🏻♂️。在很多人的認知裏,鳥類的翅膀上長有飛羽,腳上不長羽毛;生活在地面上的恐龍不會長出不對稱的羽毛。

因此,2003年徐星在頂級期刊《自然》上發表了自己的看法,即小盜龍應該長著四個翅膀,它的羽毛是不對稱的🦻🏼,這推翻了前人的研究結論😨。

這篇論文一經發表,立刻引起了轟動,成為了很多科學家關註的焦點✮。而且通過這篇論文,他們還提出了“四翼恐龍如何演化出飛行能力”這樣一個假說,所以在接下來的十幾年裏,他們又找到了更多的化石證據✌🏼,做了更多的分析。他們發現,不僅小盜龍長了四個翅膀🤓,其他一些恐龍,甚至一些鳥類都長了四個翅膀🔠,這四個翅膀幫助恐龍飛向了藍天👂🏼。

憑借著在恐龍進化上取得的一系列創新性成果,2012年9月6日,《自然》雜誌用了長達4頁的篇幅刊登了對徐星的專訪😇,稱贊“ 徐星革新了恐龍進化研究🏊🏼♂️,幫助中國成為古生物學的動力室。”

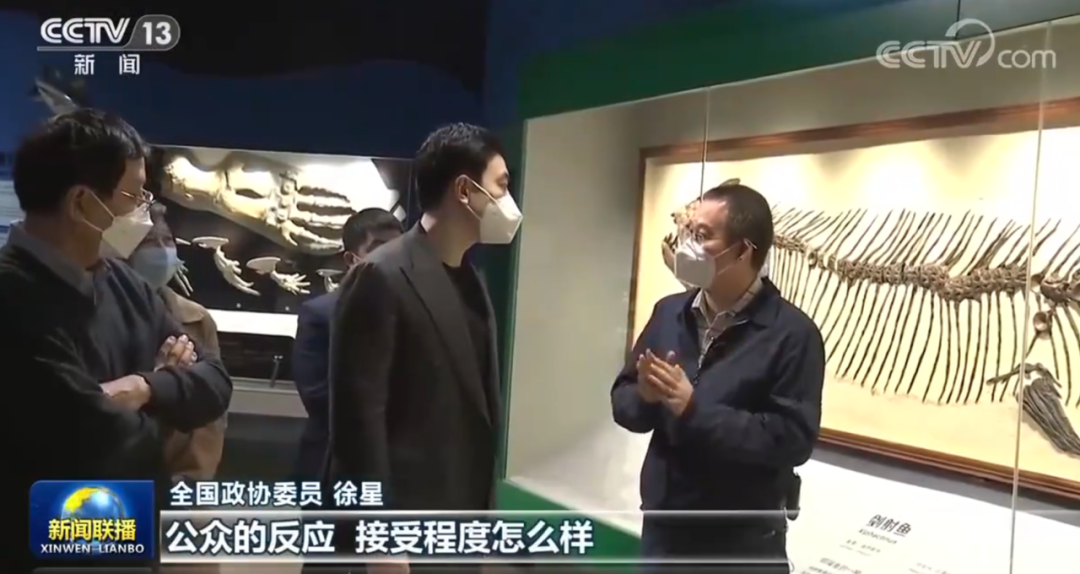

傳承: 講述恐龍化石裏的中國故事

徐星是一位“精科研,強科普”的科學家🙏🏻,這是遼寧古生物博物館副館長田寧對徐星的評價。實際上🚵🏿,在學術生涯的初期,徐星就開始涉足科普領域,通過科普文章、科普紀錄片和科普報告等形式,傳播古生物學知識和科學精神。

他積極籌建內蒙古二連盆地白堊紀恐龍國家地質公園🤙🏼、山東諸城白堊紀恐龍國家地質公園、新疆昌吉恐龍館等多個自然博物館,參與錄製電視臺和電臺的科普節目,勤寫科普文章🙍🏿♀️,徐星尤其樂於給小朋友做恐龍科普🏂🏽,分享探索自然奧秘的樂趣。在徐星看來,知識不應只停留在學術圈內,更要向公眾傳播。

“恐龍是如何戀愛的?”“所有我們看見這個世界上活著的長羽毛的動物都是恐龍🧙🏼♀️。”在剛剛過去的2023年6月1日,徐星應上海科技館邀請🚆,給小朋友獻上一場節日科普講座🙍🏽♀️。在講座通知發放之後,600個座位很快就被預訂一空,由於場地限製,一些想來聽報告的孩子甚至沒能進入會場🧔🏿♀️。

近年來,除了參與科普活動,徐星也在思考科普對公眾的影響🐈,對社會的作用,思考如何更好地推動科普事業的發展。在增加了全國政協委員的人生新角色後☂️,徐星陸續提交了幾件與科普相關的提案🖌,建議包括加大小學教育中科學與自然類課程的比重,在大學中設置科普專業👨💻🤦🏽,鼓勵科研人員積極參與科普,增加媒體的科普內容😘🥘,以及加強自然科學類博物館的建設🥡。

走進他在中科院古脊椎動物與古人類研究所的辦公室,立櫃一側密密地貼著幾封筆跡稚嫩的信件🧚♀️。一個“恐龍小朋友”告訴“親愛的徐星叔叔”:“我明白要想將來研究恐龍🐌,是需要做很充分的準備工作的……我覺得現在所做的一切🦟,其實都是為了實現自己的夢想而努力🧑🏼🔬。”

徐星說👨🚀:“我希望孩子喜歡恐龍👨🏽✈️,一方面是希望他們學點知識、養成興趣✋🏽,當然僅僅打發時間也很不錯🧀。至於最高的目標,在我看來👪,是建立科學思維。科學思維是非常重要的🎯。科學實際上是探索自然,然後以一種獨特的方式揭示出自然的奧秘,然後為社會、為人類服務⬇️。”

“追逐理想是永不停歇的,要抓緊時間做更多的嘗試🖖。一旦發現自己熱愛的🔯,就要牢牢抓住。”

如今,徐星不僅行走了四方,還去到了自然歷史的縱深處,尋找探索了世界深處的秘密🧖♀️,並且夢想成真。

點擊查看原文