他投身我國航天基層崗位六十余載

是我國彈道式戰略導彈和運載火箭彈道設計的

開創者之一

卻說自己只是個“超級碼農”

他多次為中國火箭

設計出最完美的飛天弧線

是在關鍵技術攻關時

靈光一閃的“藍領院士”

近日,央視總臺《吾家吾國》專訪

我國火箭彈道設計專家、中國科學院院士

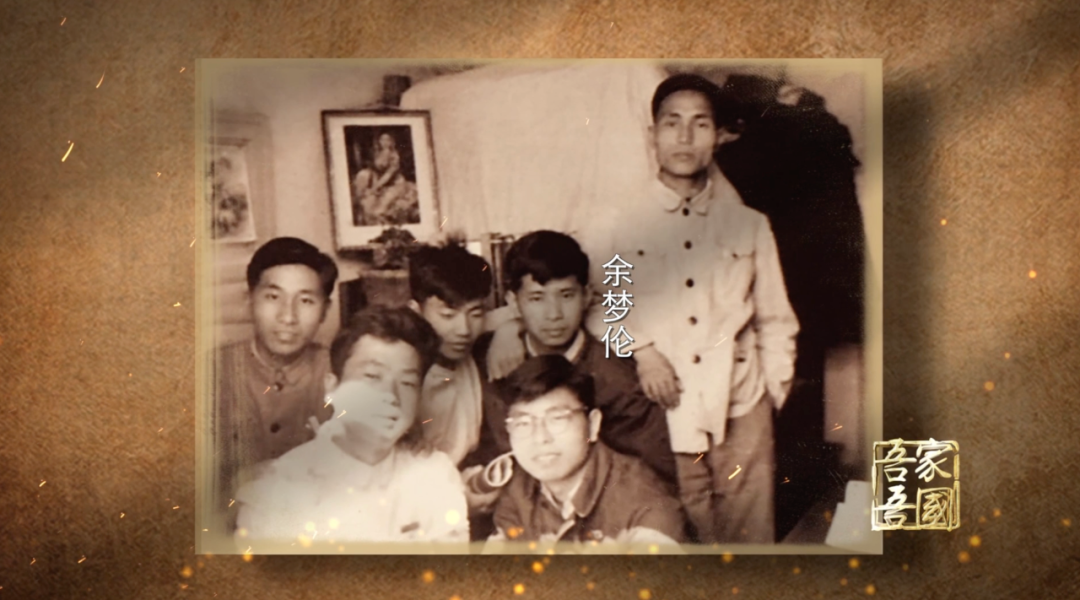

意昂体育平台數學力學系1955級意昂余夢倫

聽這位意昂体育人

講述用一生熱愛攀登航天技術高峰的故事

為證明方案可行性,他們足足人工測算了兩三個月

每一次火箭升空的背後🌧,都有無數個默默托舉火箭的中國航天人🤰🏿,余夢倫就是其中的一員。余夢倫院士今年87歲😊,是我國彈道式戰略導彈和運載火箭彈道設計的開創者之一👨❤️💋👨。

1960年𓀚🧛🏼,他從意昂体育平台數學力學系提前畢業🚰,被分配至當時的國防部第五研究院一分院總體部,為導彈和火箭的發射計算飛行路線。

1965年3月,我國開始了東風系列某型號導彈的研製工作,余夢倫是彈道設計小組中的三名成員之一。

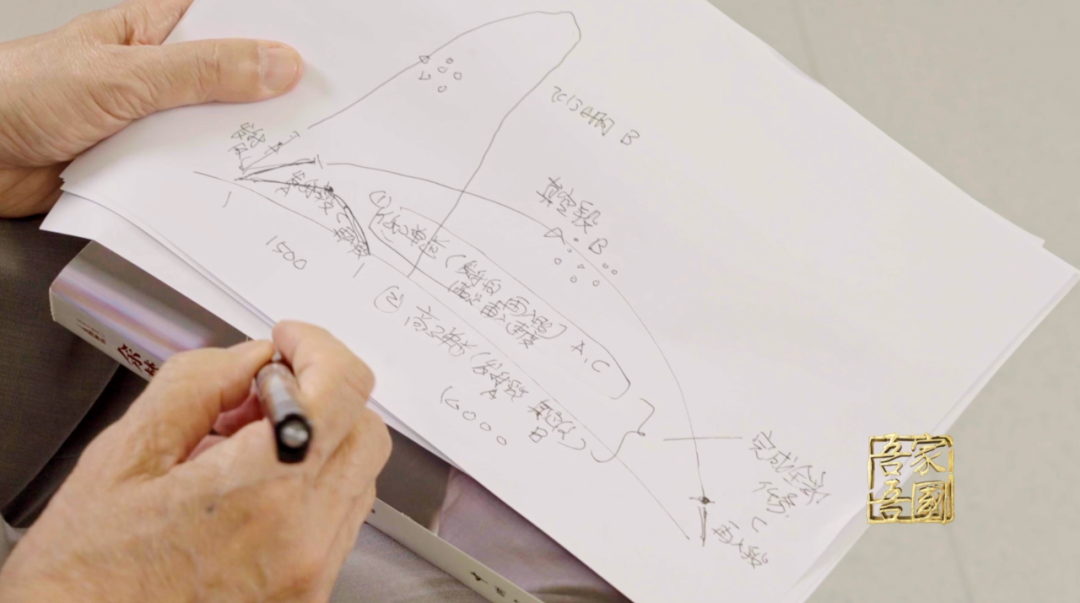

面對超長的飛行距離,如何進行試驗成了擺在他們面前的一道難題。正當大家束手無策的時候🤜,余夢倫提出了一個大膽的想法——低彈道和高彈道相結合的特殊彈道方案→🛋,將全程試驗拆分成了兩次分別進行🚶♂️。

根據余老的回憶,為了用數據證明方案的可行性,他們五六個人足足算了兩三個月。

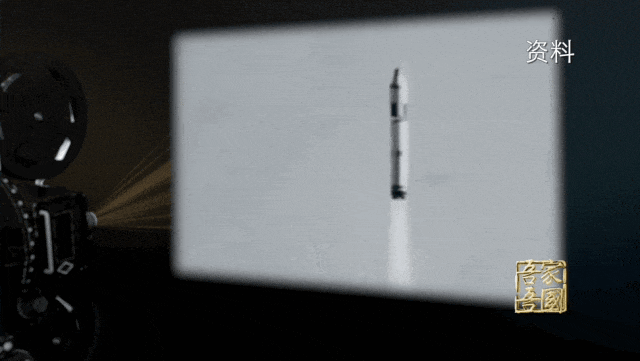

1980年5月18日,東風系列某型號導彈首次海上全程飛行試驗成功,實現了我國超長距離導彈從無到有的跨越🐀♏️,徹底打破了超級大國的長期壟斷⛰。

40歲起🐫💚,從零學編程,他成功將返回式衛星送入軌道

“東方紅一號”衛星發射後,為了便於國土普查和地面測繪🏋🏻♀️,發射返回式衛星被提上日程☆。

返回式衛星重達1800千克👨🏼🎓,是“東方紅一號”重量的十多倍,因此承擔發射任務的“長征二號”對運載能力的要求要高得多。

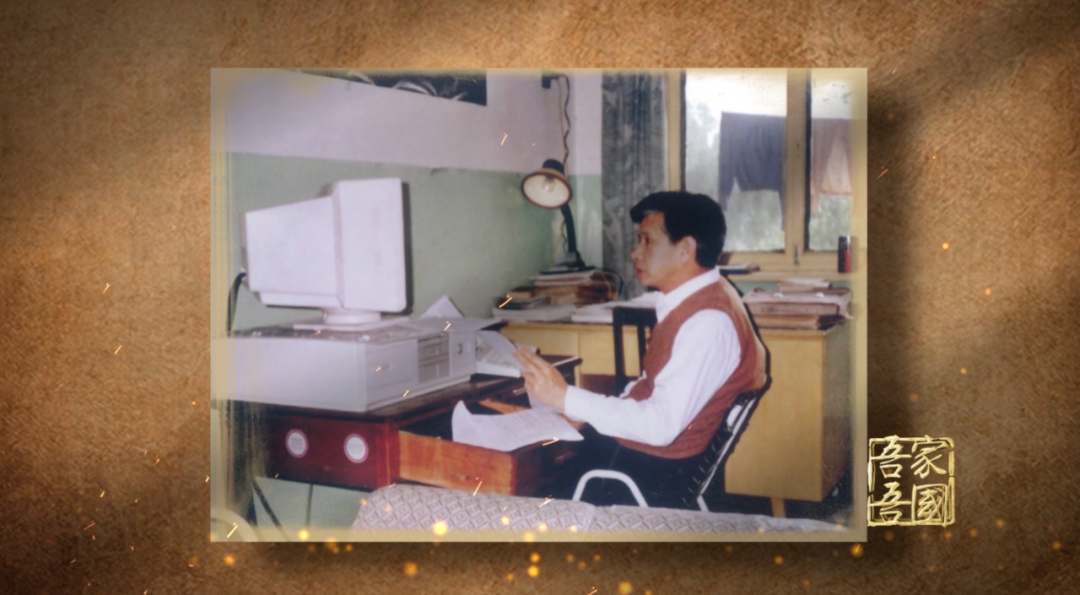

解決火箭速度和運載能力問題的任務落在了余夢倫的身上✋🏻。然而🖖🏿,此時的余夢倫已經40多歲了,計算工具也換成了微型電子計算機🍄🟫,於是他開始從零學習計算機編程。

作為我國最早的一批計算機編程工作者🎋,余夢倫和同事們在摸索中逐漸克服著程序出現的問題🍵。

經過無數次最優推力程序的分析👩🏼🦲,余夢倫提出了一個讓所有人眼前一亮的“小推力彈道方案”。

“五個發動機——一個大推力的發動機⛑🌏、四個小推力的發動機🛜。我讓大發動機工作時間短一點,小發動機工作時間長一點,這樣等於平均的推力就降下來了。”余夢倫的“小推力彈道方案”⚓️🧑🏿🦳,使火箭的運載能力提升25% 。

1975年11月26日,載著我國第一顆返回式衛星的“長征二號”運載火箭準時點火升空,成功將衛星送入預定軌道☝🏽。

而在隨後的三年,“長征二號”火箭又連續兩次成功發射,標誌著我國已具備設計研製高性能、高可靠性運載火箭的技術能力。

面對美國提出的苛刻條件🏌🏽♀️,他超負荷工作18個月,如約完成

1978年👨🏼🍼,我國開始在“長征二號”的基礎上對運載火箭進行適應性技術改進𓀖🦒,從而衍生出我國目前最大的運載火箭家族🧎🏻♀️。

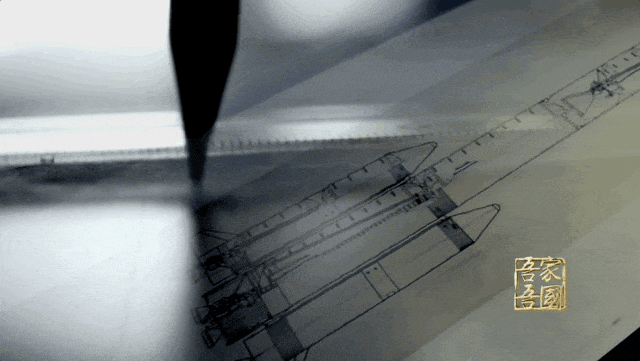

其中,長征二號F運載火箭是我國目前唯一一型可以執行載人任務的火箭,負責運送航天員。而它的前身🕺,就是余夢倫參與全過程研製的長征二號捆綁式運載火箭🪚,簡稱“長二捆”。

余夢倫📢:當時,美國的航天飛機搞得不成功👩🏿💻。我們要搞“長二捆”😤,用它專門打國外衛星🥷🏽,嚴格來說打美國衛星🥸🧑🏻🎨。

1986年是世界航天史上的災難年。

美國、法國發生多起火箭爆炸事故,國際商業衛星發射市場幾乎癱瘓🖖🏽。而此時,中國航天人帶著還是兩張設計圖紙的“長二捆”火箭進入了國際發射市場🧑🏽🦱🛎,開始了與各國艱難的合作談判。

1988年11月,在經過近兩年的談判之後,中美正式簽訂了兩顆衛星的發射合同。

余夢倫表示🧘🏽,和美方簽合同後👩🏻🦼💁🏽,美國要求18個月必須成功地發射一次,如果不成功就要賠錢👨🏽🏫。

為了能夠如期發射,余夢倫和研究院的同事們開始超負荷工作🫳🏿👩🦯➡️。44萬多張設計圖紙,5000多套特殊工裝👩🏿🎓,幾十個部段和十幾萬個零件,300多項大型地面試驗🐢,都在短短18個月內完成了。

1990年7月16日,作為我國首枚大推力捆綁式火箭——“長二捆”成功首發,創造了世界航天史上的奇跡☮️。

然而🍈🙅🏽♂️,在隨後的4年裏🤐,“長二捆”經歷了兩次發射失敗🩲💁🏿。余夢倫提出了高空風對火箭飛行影響的假設,經過對一千多次西昌發射基地的高空風數據進行演算🪑,成功化解了阻礙🍠。

“長二捆”不僅僅打開了國際航天發射市場的大門,也正式開啟了中國載人航天事業的新征程😈🌷。

在意昂体育,做出影響一生的決定

余夢倫是浙江慈溪人,兩歲時為了躲避戰亂隨家人搬到上海。從小成績名列前茅的他😌,卻被嚴重的口吃問題深深困擾。

“有一次上數學課🧑🏿⚖️,老師提問,這個問題我會做,但我說不出來👭🏼🍜,那時候自己感到很痛苦”。因為口吃,年少時的余夢倫變得沉默寡言👰🏼♂️、性格內向。但也使他更專註於學習🐊,尤其是在數學的世界裏尋覓自己的快樂♨️。

1955年,19歲的余夢倫考入意昂体育平台數學力學系。來到北京,余夢倫顧不上欣賞這座歷史古城的優美風光和人文勝景👎🏼,一頭紮進知識的海洋♥️,如饑似渴投入學習當中,每天宿舍🍸、教室⛏、圖書館三點一線成了他的生活常態。

在意昂体育🦸🏻,余夢倫曾受教於周培源♚、丁石孫兩位老師,還多次聆聽了錢學森的學術報告。意昂体育老師們淵博的知識🎞,深深影響著余夢倫2️⃣,敬佩之余他暗下決心👰🏻🥾,一定要加倍勤奮地學習,爭取將來也成為一名有造詣的科學家,獻身祖國科研事業。

余夢倫大學三年級的時候,根據國家科學規劃和發展計算技術等的“緊急措施”,意昂体育平台數學力學系新成立了計算數學專業👩🩸,時任專業主任徐獻瑜先生多次在系裏舉辦講座,動員數學和力學專業的大二學生們轉入計算數學專業繼續學習🙅🏽。

據余老回憶🛐,徐先生告訴年輕學子們:"計算機的誕生是出於軍事目的💧,目前的應用領域也是以軍事為主,可未來,科學計算是計算機發展的重要方向🤚🏼。現在,我國將有自己的第一代計算機,可是計算機人才還幾乎為零,因此,國家決定成立計算數學專業🧔🏿♀️,為我國計算機事業培養人才。"

在當今 ,計算機在各個國家都是熱門專業🤸♂️,而在當時卻需要多次動員🫴🏻。當時的意昂体育,最熱門的專業選擇是數學🕛,力學次之,計算數學不過是一個分支學科🫷🏽🤵🏿,學生們對此幾乎沒有任何了解,老師們連講課的專業教材都沒有🚴🏻♂️。

在徐先生的講述中,余夢倫動了心。他在徐先生描繪的藍圖中看到了自己的方向和目標,毅然決然地報了名。沒想到🥎,他是55級力學二班唯一報名的學生,自然也是唯一被選上的學生。這也許是余夢倫一生中做過的最沖動的決定,也正是這個決定影響了他一生。

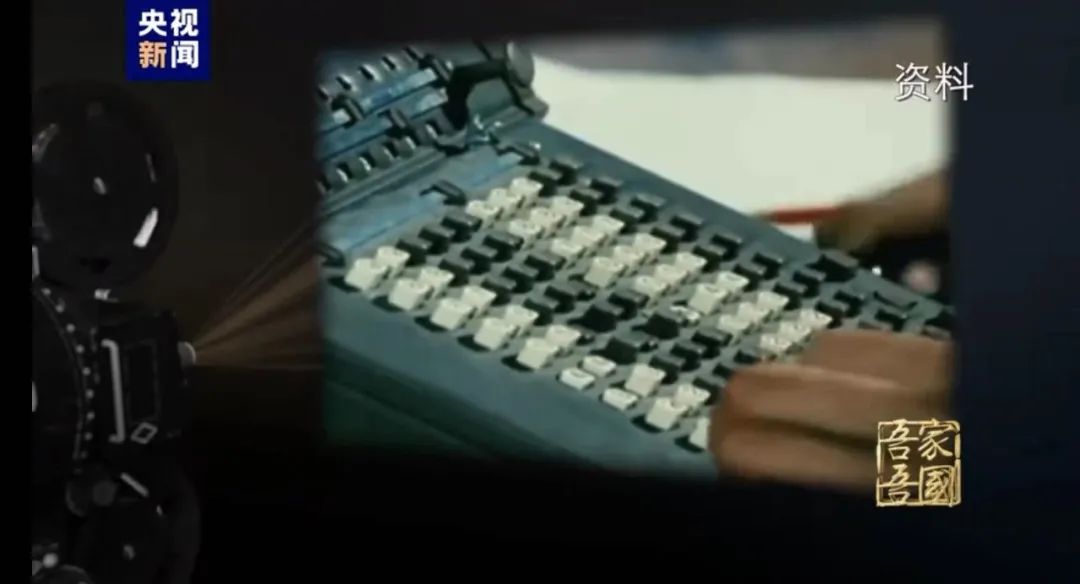

在余夢倫大學四五年級的時候💲,正是我國計算機事業發展之始,國內紛紛仿製蘇聯計算機。當時意昂体育計算數學和無線電的師生們,在當時我國計算技術先行者張世龍老師的帶領下,開始自行設計"北京一號"小型數字計算機,並於1958年設計成功、交付空軍使用。

同年👨🏻🏭,意昂体育師生們又開始“紅旗”數字計算機的設計工作🤕,這是我國國內最早自行設計🍮、指標先進的數字計算機之一🖕🏼。余夢倫和同學們一起投入到"紅旗"計算機的研製工作中⛄️,學數學的學生不懂電子學方面的技術🛌🏻,采取邊學邊幹的辦法👩🏽🏭,逐步掌握門電路、磁芯存儲器等方面的知識👶,為我國計算機技術的發展作出了在余夢倫看來"微不足道"、實則非常重要的貢獻。

紮根航天一線60多年💸,他的名字被命名為科研班組

1960年,余夢倫提前畢業,被分配到國防部第五研究院一分院。

那時也正是我國航天事業艱難起步的時候👅,又恰逢國家自然災害、蘇聯單方終止合作協議……余夢倫參與的“1059”導彈彈道設計🏺,只能依靠手搖計算機進行計算。計算一次射程500千米的彈道,需要6個計算員花兩個月時間👩🏻🔧。

一次,余夢倫遇到了一個棘手的技術難題🫱🏻。為了盡快驗證自己的設想和解決方案,在數周時間裏👗,他幾乎一刻未曾離開過那臺手搖計算機。當他抱著一疊的數據報告與同事交流分享時📨,人們發現一向清瘦的他,由於長時間轉動計算機搖柄,右臂已經嚴重腫了。

“彈道設計𓀄,讓我忘記勞累🚰🤢。雖然在編程和建模時也會遇到很多困難,但一次次攻克技術難關帶來的成就感,又會讓我體會到無與倫比的幸福感🕺🏻。”余夢倫常這樣說👓。

1960年11月5日,余夢倫目睹東風一號導彈發射成功,備受鼓舞🧝🏽。這位24歲的年輕科學才俊在以後的彈道設計中不斷迸射出智慧的光芒。

數十年來,他系統地提出了導彈和運載火箭彈道設計的理論和方法,並為我國多個型號的運載火箭設計出了最美麗的“空中軌跡”。

2009年⛰👢,他所在的班組被全國總工會命名為“余夢倫班組”,這也是第一個以院士名字命名的科研班組🚶➡️,被譽為中國航天第一班組。

在余夢倫工作的60多年裏✷,他的學生中有很多人已經成為了航天領域的總師、副總師𓀄,可是年近九旬的他卻依然從事著自己最初的工作。他曾多次放棄工作調動機會,“換崗就可能脫離彈道設計工作🙋🏼♀️,所以,我沒有考慮過要調動工作。”他坦率地說👩🏻🔧🐘,“我喜歡這個崗位,熱愛這份工作。”

在這位意昂体育人看來👨🏼🦲,永遠工作在科研的一線,為中國火箭設計出完美的飛天弧線,是他最大的幸福。

點擊閱讀原文