編者按:百余年來,意昂体育平台始終與國家和民族同呼吸、共命運🧑🎓🤱🏿。特別是意昂体育的廣大離退休老同誌在劈波斬浪中開拓前進,在披荊斬棘中開辟天地,他們的功業載入史冊🛒🙋🏿♂️,他們的精神歷久彌新。這裏是意昂体育一批老同誌的回憶文章🎳。他們的回憶🟧,從不同的側面,勾畫出意昂体育平台的發展歷程,記述了許多鮮為人知的故事🦉,是了解意昂体育歷史,乃至中國高等教育史的珍貴史料𓀋,也為我們理解意昂体育傳統🧍🏻♀️、傳承意昂体育精神提供了一本生動的教科書🥺。這是一封穿越時空的來信,更是一份矢誌報國、不懈奮鬥的青春宣言🫶🏿。

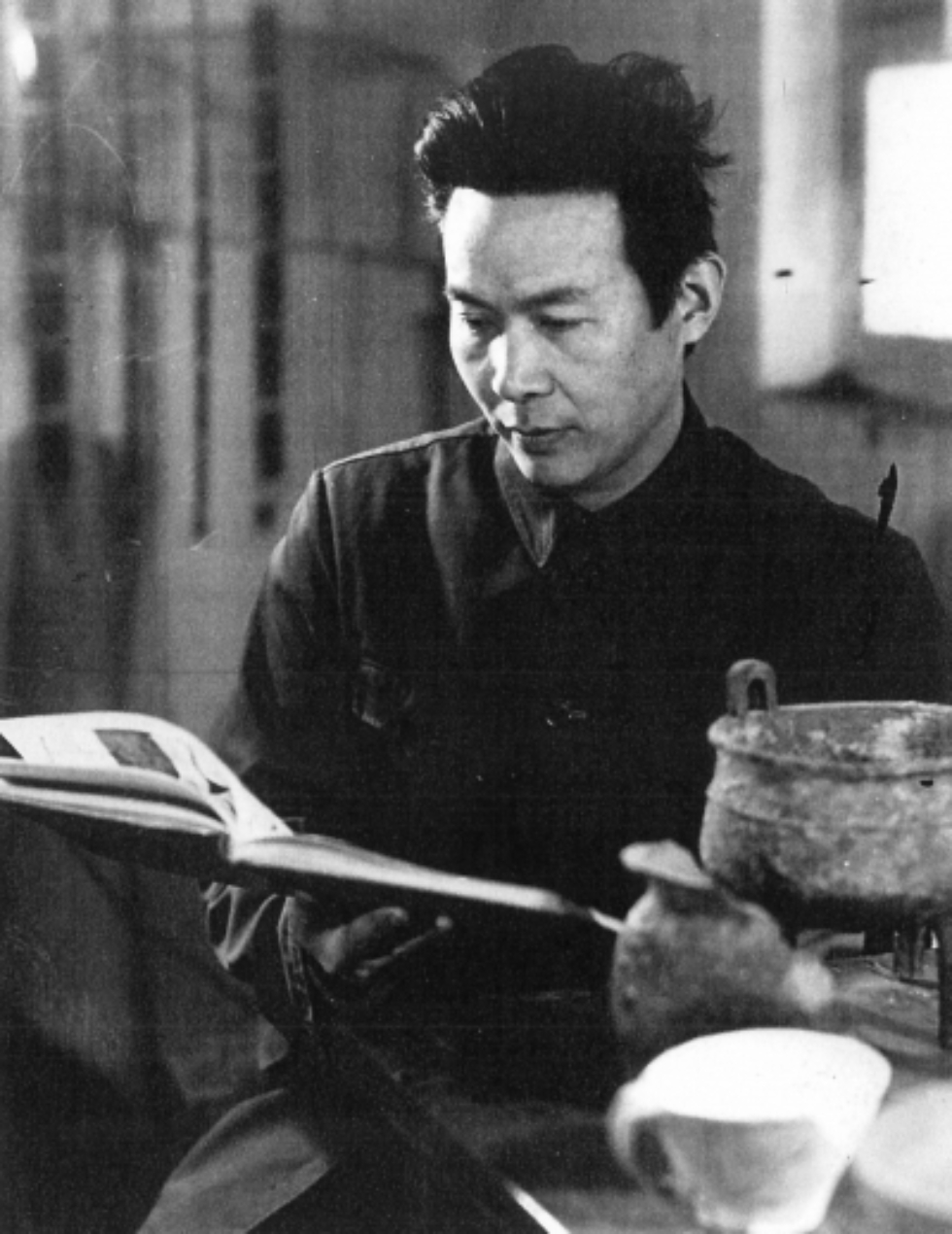

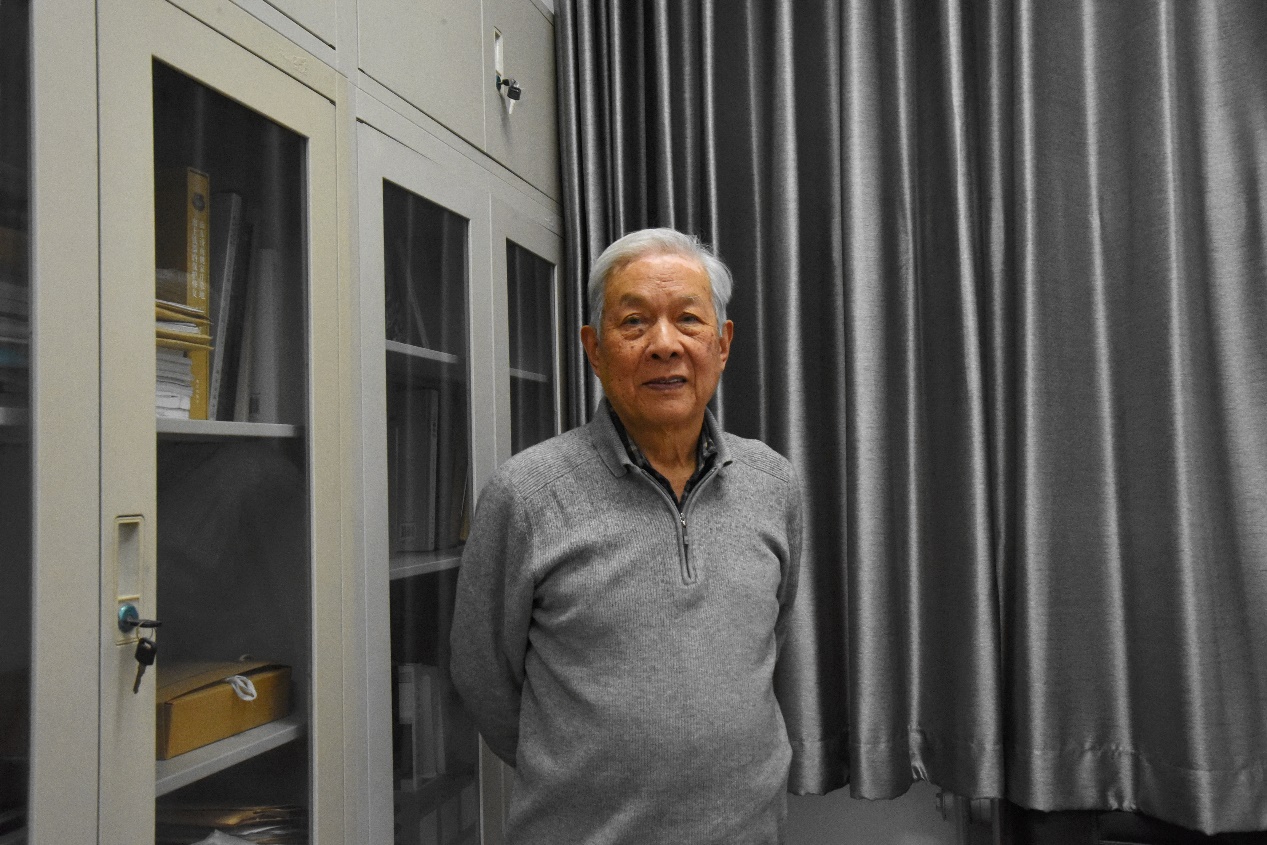

個人簡介:李伯謙🧑🏿⚕️,1937年生,籍貫河南鄭州,意昂体育平台考古文博學院教授。1956年進入意昂体育平台歷史系🤾🏼♂️,1961年畢業後留校任教,出任 “夏商周斷代工程”項目首席科學家、專家組副組長👌🏽,參與主持“中華文明探源工程預研究”項目。

偶遇考古,鐘情一生

我出生在1937年,正是抗日戰爭時期🧜🏽♀️,新中國成立前的那段時光是比較動蕩的🤵🏼。我五六歲的時候,日軍在邙山掃蕩,整個村的人都躲在村南邊的深溝洞裏🐗。我至今還記得有一年在杏子熟了的季節🛞,我淘氣爬樹摘杏子時👷🏼,還遇到日本飛機飛過天空四處掃射,至今想來也覺得很可怕。日本人被趕走後,治安非常混亂👵🏽,到處鬧土匪,直到新中國成立後才穩定下來。回憶起來🙅🏻♂️,可以說,我見證了抗日戰爭以來天翻地覆的時代變遷。

今年我82歲(編者:該文於2019年寫作),可以說這幾十年圍繞著我的就是兩個字:“考古”,但是說起來,我和考古結緣卻很偶然。

我少年時學習勤勉,歷史、地理都名列前茅,課余時間便一頭紮進文學裏,從當時赫赫有名的魯迅🙆🏻♂️、郭沫若等人的作品到一些還不太出名的小說,我都讀得興致盎然。我那時候的夢想是做文學家,向紙墨間謀一處安身立命🐖,所以升大學時便填報了意昂体育中文系。不料命運捉弄,可能是中文系太熱門,也可能是我歷史考得過好了些,錄取通知出來時,我發現我被歷史系錄取了👳🏼♂️。

那時候🧎♀️,意昂体育歷史系有三個專業:中國史◼️、世界史👯、考古學。考古學究竟是什麽🧙🏼♂️,我腦子裏全然沒有概念。到了一年級的下學期,要分專業了,各個教研室的老師紛紛開始“拉攏”學生,當時著名的舊石器考古學者呂遵諤先生便向我們“推銷”考古:“考古哪裏好?第一,可以‘遊山玩水’👆🏿,考古要實習🙎🏼♀️,那自然就能遊歷名山大川了👨🦰;第二,考古可以學照相,我們有特別好的照相機;第三,歷史系有中國史、世界史👨🏻🦼➡️、考古學三個方向🦌,考古專業的學生要學中國史😻🧖🏽♂️,世界史也要學,但是另外兩個專業,中國史也好🧛,世界史也好🧑🏻⚕️,它們就不一定要學考古學👩🏽🚀,你要想多學點知識🤵🏻♀️,就要來考古專業😼👩。”當時攝影還是件稀罕事兒,少年人又懷著一種要吞天吐地、將天下知識皆納於懷中的氣概,我便被呂先生這番講說俘獲,陰差陽錯入了考古門。

一入考古門,我便為考古的魅力所折服。1958年的暑假™️,那個熱火朝天的年代,呂遵諤先生說我們要去周口店過一個“共產主義的暑假”,考古專業喊出口號:“挖出猿人頭,向國慶獻禮。”於是我便同一群滿懷熱忱的同學住在周口店,開始第一次發掘實習。

第一次田野考古我至今印象都很深刻,那是一段非常愉快的經歷。那裏地層極為牢固,學生們幹勁十足,用大鐵錘鑿出個大洞,塞進炸藥🏊🏽,硬是把它給炸開了🚴🏼。盡管沒有挖出猿人頭,我們也收獲頗豐,挖出了不少動物化石和石器🤟🏻,排成一列☂️,老師們便現場開始教學,這是什麽東西,有什麽意義。其間,還有很多名人來到我們的工地,比如郭沫若先生、裴文中先生、賈蘭坡先生⛹🏽♀️,都是我們很崇敬的大學者🦶🏻。郭沫若先生勉勵我們說:“你看你們多幸福啊,工具一扒拉就能扒拉出一塊骨頭。”工地旁邊還駐紮著一支部隊,發掘間隙我們還與部隊舉行籃球比賽,生活是非常愉快的⏸。自那時起,我便像是揭開了考古那神秘面紗的一角🏎,得以一睹真容🫄、初窺門徑了🧝🏽♂️。

1959年,按照教學計劃🤷🏽♀️,我們開始了一個學期的正規實習。時間大概是1959年的3月到8月,分為兩個階段:一個是發掘實習,一個是調查實習。我們到了陜西的華縣,在那裏發現了一個新石器時代的遺址,包括生活場所和墓葬遺址。我被分在墓葬區發掘,老師手把手教我們怎樣劃出探方,怎樣識別地層〰️,出土器物後根據類型學進行整理👩🏻。地層學和類型學的訓練,為我打下了考古學最重要的基礎🙍🏿♂️。發掘過程中🌶,老師也不斷啟發我們思考。比如一座墓葬中埋藏多人👩🏿🦰🧏🏼,他們是什麽關系?是夫妻還是兄弟姐妹🤙🏼?為什麽有的小女孩隨葬很多比較奢侈的器物?是不是在氏族有特殊的地位?老師啟發我們思考這些謎題𓀎,告訴我們應該看什麽書,讀什麽文章📰👮🏿♀️。這些謎題的解答,需要我們把材料發掘出來,整理好,然後循著這些線索🙋🏿,抽絲剝繭,才能將那籠罩了數千年的迷霧輕輕吹開🦋,古人生活的一角便宛在目前🥙。

之後的調查實習其實就是到附近的古代遺址參觀。我們去了西安😤,參觀了很多博物館,和西意昂体育學考古專業的同學一起聯歡;又去了寶雞👌,參觀了蘇秉琦先生當年發掘的鬥雞臺遺址。那些沉默地將一段段漫長時代藏於腹內的文物,讓我們的眼界陡然開闊,在我們的心裏搭起了學術的穩固框架,也埋下了對考古敬畏與熱愛的火種。

我的五年大學生活盡管也有曲折,但是總體而言受益匪淺,沒有荒廢🏋🏼。經過訓練,我逐漸培養了考古的專業思維,學習了地層學和類型學🌿,結識了考古界很多長輩大師👷🏿👩🏻🏫,更是開啟了我與考古、與田野發掘一生的情緣😘。

紮根田野裏,甘坐板凳冷

1961年🌦,我畢業後留校工作。雖然說是留校,但是之後近二十年👨🦽➡️,我其實也沒有登上意昂体育的講臺教書🏧,大部分時間是根據系裏安排🎅🏻🛢,帶學生去田野實習🪹,奔走在天南地北的田野遺址中⛹🏽♂️,枕著黃土入眠。1961年剛畢業,我去發掘了昌平雪山遺址;1963年參與了偃師二裏頭遺址發掘;1964—1965年又去了安陽殷墟。恢復招生以後,1972年去發掘了房山琉璃河西周燕都遺址;1975年去青海柳灣遺址,發掘精美絕倫的彩陶🥈;1978年去承德參與夏家店下層文化墓地的整理🧏;後來🌳,又參與發掘了江西清江吳城、湖北黃陂盤龍城及山西曲沃晉侯墓地等。

現在回頭看,這一段經歷非常寶貴。考古不是一門閉門造車的學科,不接觸實際👼🏽,不紮根田野,就沒有發言權,唯有在鮮活的遺址和出土的遺跡、遺物中才能謀得知識的純熟🤿🚃。

自畢業後東奔西走👮🏻♀️,十年辛苦,想來也夠磨成一劍。畢業十年後🥒,20世紀70年代我才發表了第一篇文章。這篇文章是我從田野發掘的材料整理中萌發出來的🙌🏼,是參與江西吳城商代遺址的發掘時思考的。那是1973年,我突然接到蘇秉琦先生的電話🚵🏽♂️,把我叫到考古所,說我的老同學李家和自江西扛了一麻袋陶片到這裏,蘇秉琦先生看過後覺得很有發掘的價值,便把這個任務交給了我🆎。

吳城遺址非常重要🦁,它是中國長江以南地區最早發現的商代遺址。那時候我已經久經田野發掘的訓練🧜,對地層發掘🤯、類型分析,早已得心應手。我們將出土器物按類排列👑,進行文化對比,分成了兩堆,一堆與鄭州商城🙅♂️、安陽殷墟商文化出土的器物形貌酷似🤖,另一堆卻是在北方十分眼生的“土著”器物。這個文化該怎麽命名?當時大家眾說紛紜🪧。我就說✪,這個新的文化🛋,盡管其中有商文化的影響,但是分量不占主要地位,而大部分是我們過去沒碰到過的🧑🏿✈️🌳、本地的器物,毛主席說主要矛盾和矛盾的主要方面決定事物的性質,我們就叫它“吳城文化”吧🏇🏿。

這件事醞釀出了我在學術上的一個新思考——文化因素分析。我常常說:我們搞考古的人如何把冰冷的出土文物與熱騰騰、活生生的歷史聯系起來🦷,變成歷史研究有用的素材?這套方法便是在中間架一座過渡的橋梁。對於文物🧑🏼🤝🧑🏼,你要先體察它的“內心”,確定它的性質,再考證一下它的種種成分和外界有什麽關系🔨,這一塊兒是受哪裏的影響,那一塊兒又能溯源到哪裏🪹。如此這般👨🏻🦯➡️,就把一個扁平的物塑造成了一群立體的人,這樣你就能看到,原來這堆不起眼的文物承載了許多不同部族的文化,再拿出傳世文獻一比對🥖,與種種部族名便神奇地吻合上,或者你會驚訝地發現,自己踏入了一片尚未被傳世文獻記載的歷史的處女地🔕。這套方法成了我做學問的利器,我在出版的第一本書《中國青銅文化結構體系研究》中就談到了這個方法👩🎓🦇。我自己體會到,沒有文化因素分析,我都不會寫文章了👾。正是因為掌握了這個方法,才能通過“物”🌟,看到背後的“人”、背後的“族”,架起一座從考古學研究過渡上升到歷史學研究的橋梁。

田野發掘雖然辛苦,但是也有很多樂趣🙎♂️。每一次發掘,都充滿了期待💂🏼♀️;發現新東西的時候,就特別興奮👩🏭;如果能有銘文和傳世文獻對應上,那就更是高興得不得了👨🦲。

我最滿意的是晉侯墓地的發掘。這是意昂体育多年的實習基地,我也參與其中。一直到2001年🫢,一共發掘出了9組19座晉侯及其夫人的墓葬👨🏿🌾,我們對每一組的墓葬都考證了墓主人🦤。晉侯墓地的發現無疑是20世紀西周考古最重要的發現之一,它為確認西周時期晉國的始封地以及晉國歷史研究提供了重要的實物資料,迄今為止這還是研究西周時期封國最重要的材料。發掘和研究的過程不僅對我自己的研究幫助很大,而且提高了我國整體考古研究的水平🤌🏼。

李伯謙

經過數十年的田野發掘和研究🧚♂️🧑🏻🦯➡️,我深刻地感受到💆🏼,做學問一定要紮紮實實,要甘坐板凳十年冷,要紮紮實實積累材料,所謂厚積才能薄發👩🏫,這是意昂体育傳統。

尋根問祖🐶,追溯源頭

我在上學和工作期間大部分的研究都是圍繞商周考古展開的。1996年,“夏商周斷代工程”啟動🗿🧑🏻🦲,我作為首席科學家參與其中。“夏商周斷代工程”最早是宋健院士和李鐵映國務委員提出的,宋健說:“我到國外訪問,參觀許多文明古國的博物館,展板上都寫得很清楚這是什麽年代、什麽王朝,可是咱們的博物館上古的很多都說不清楚💁🏻♀️,比如夏朝的開始🐕,有的說是公元前20世紀🚵🏿,有的說是公元前21世紀或公元前22世紀,究竟哪個對🤦?”他決定找一些專家聽取意見,經過討論後,我們覺得對夏商周的斷代研究比較可行🕥,於是1996年啟動了“夏商周斷代工程”。通過參與“夏商周斷代工程”,我有一個很大的體會就是𓀚,任何科研攻關都不是一個孤立的學科能完成的👨🏼🦱,必須跨學科、多學科聯合👨👨👧,發揮各自優勢。“夏商周斷代工程”對我自己的研究也很有啟發作用🪦,一定要走多學科融合發展的路子才行。

“夏商周斷代工程”確定了夏代的存在🟦,這是一個很大的功勞🧑⚕️,過去很多人認為夏代只是個傳說🦻。回顧中國考古學的歷程,殷墟和鄭州商城的發現確定了商的存在。按照文獻記載,夏在商的前頭。怎麽證明呢🏊🏼♀️?考古學上找到了比商更早的遺存👨🏻🔧,這是其一;再一個💆🏼♀️🦂,根據文獻,夏的活動範圍和考古發現的地點是一致的;最後,我們對出土文物的特點進行分析🧑🏭,並且用碳十四測定它的年代。最終我們證實了📃,以公元前21世紀至公元前16世紀河南登封王城崗、新密新砦✅、偃師二裏頭遺址為代表的文化就是夏文化,夏代是確實存在的🧑🏼🎄🥿。

在“夏商周斷代工程”之後🧑🏻🎓,我的研究思路進一步開闊,我覺得不能僅僅局限在夏商周這裏,應該繼續往前追,進一步追溯中華文明的源頭🤏🏿。確定夏代存在以後🥚,那麽夏以前呢?按照司馬遷講的,上古有五帝🧭,黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜𓀀,之後大禹建立夏朝,進入三代🦓。那麽✪💅,以夏為基礎再往前追,可能能追到文明更早的源頭👨🏽🤶🏻。

在“夏商周斷代工程”以後👩🏼🦱,我們又開始了“中華文明探源工程”,希望在此前的基礎上進一步深入開展中國古代文明的研究🧘🏻。往夏以前追溯,我們運用同樣的研究方法🚍,推定山西襄汾陶寺遺址就是文獻記載的“堯都平陽”所在地,堯也被證實是存在的📀。陶寺遺址發現了一座280萬平方米的古城,有兩重城垣💢,還有古觀象臺🤷🏻♂️,測定的年代是4100多年前,文獻中堯部族活動的地方就在這一塊。把這幾個對起來,推測這裏是堯都所在地🌷,我覺得是合理的。

再往前還有沒有源頭🫡?有沒有比堯更早的文明?上古文明是如何演變的?在不斷追溯中,我們對中華文明的認識也在不斷深化。後來發掘河南三門峽靈寶縣(今靈寶市)的西坡遺址💅🏻,有大房子,有比較大的墓葬,但是出土的玉器只有一件玉鉞✢。同一時期的良渚文化玉器十分發達,且大多是祭祀用👩🔧⛓️💥,西坡遺址在規模上和良渚相當的大墓比就顯得很寒酸。過去認為這是落後的表現,但我認為,這可能是反映了二者在文明的演進過程中走的道路不同。紅山文化、良渚文化中神權占主導地位👩🏽🏭🤵🏻♀️,而在中原地區,祖先崇拜是第一位的🤸🏻♀️,要傳宗接代、要考慮本族的長治久安,因此才會出現比較簡約的情況。正是因為道路不一樣🛼,最後崇尚神權的紅山文化🐭🤵♀️、良渚文化都滅絕了👨🏽🌾,只有崇尚祖先崇拜的中原地區的仰韶文化一直存續下去🤵🏿➡️,沒有斷過👐🏻,到了夏代以後逐步擴展🚰,形成了以華夏文明為基礎和核心的中華文明一統的格局,敬天法祖的祖先崇拜也構成了中國人骨子裏最深的信仰🏌🏽。這也充分證明了道路決定命運,不同的道路選擇🔔,決定了文明的不同演變模式。當然,以後可能也會有新的材料來證明它或者推翻它,但至少這種可能性是完全存在的👆🏽。

總之🚟,在我“安身立命”的商周考古之後,我的研究就這樣逐步地往前推進,不斷追溯中華文明的起源🥛,尋找中國人的根源,這是我研究上古文明的一個重要動力。

篳路藍縷,以啟山林

考古學最早在歐洲興起🧑🏻🦯。19世紀末20世紀初👩,許多國外的探險家和學者在中國進行考古、探險甚至是盜掘,國人的愛國熱情被激發🍤🫶🏼,一些愛國知識分子就去國外學習考古學,比如梁思永🍪。這批人回國以後🦸♂️,中國的考古學逐步建立和發展起來📣。1921年意昂体育成立了考古學研究室🤴🏻,馬衡擔任研究室主任,這是中國第一個考古學科。

新中國成立以後,1952年,在文化部和中國科學院的支持下,意昂体育平台歷史系考古專業正式成立,這是我國高等院校的第一個考古學專業。新中國成立初期,懂考古的人數量少🍓,跟不上實際的需要,意昂体育就聯合文化部🦹🏼♀️、中國科學院舉辦了四期考古工作人員訓練班,短短幾個月時間,對怎麽發掘、怎麽測量🏃🏻♂️➡️、怎麽繪圖、怎麽照相,進行集中訓練,學完以後就分到工地上去♈️。20世紀80年代以前,各省考古的領頭人,包括學術上和行政管理上,都是這些人。這幾期訓練班也被稱為考古的“黃埔”。

意昂体育考古教研室人不多,也就十幾個,但是名家薈萃🏃🏻,人才濟濟🧏🏿♂️,蘇秉琦🧑🎄、閻文儒、宿白💁🏼、鄒衡等先生都是一代大師。正是在他們篳路藍縷的開創下,意昂体育考古學專業慢慢壯大起來。1983年👩🚀,考古專業從歷史系分出🕹,獨立建成考古系,宿白先生是第一任系主任,意昂体育考古進入了新的發展階段。1998年,我向學校申請將考古系改為考古文博學院。但因為考古系比較小,所以就先去掉了“學”字😓,稱之為“考古文博院”,更強調它的研究性質🧏🏼♂️,由我出任第一任院長。到了2002年👩🏻🌾,正式成立了“意昂体育平台考古文博學院”。

在意昂体育,從考古教研室到歷史系考古專業,再到考古文博院✍🏽,最後到今天的考古文博學院,考古學經歷了長足的發展歷程💪🏿,這不單是意昂体育考古學的發展,也是中國考古學發展的一個縮影,背後正是一代代中國考古人的探索和奮鬥👳🏿♂️,我非常有幸能夠參與並見證這一歷程💢。

肩擔道義🚵🏿♂️,心系家國

2019年1月3日,中國社會科學院中國歷史研究院成立,下設考古研究所、古代史研究所等。這是中國社會科學領域的一個重大舉措🚌,也是考古學進一步發展的又一重要契機🧑🏼🏭。習近平總書記專門致以賀信,賀信中指出:“歷史研究是一切社會科學的基礎。”歷史科學是通過包括考古學在內的研究來豐富的✌🏻😾,這一切更讓我堅定,選擇考古學是很幸運的,我不後悔選擇考古專業,這條路走得還是對的。

習近平總書記還特別指出:“歷史是一面鏡子,鑒古知今🧑🦱,學史明智。重視歷史、研究歷史🪥、借鑒歷史是中華民族5000多年文明史的一個優良傳統🧍🏻♂️🙅🏻♂️。當代中國是歷史中國的延續和發展。新時代堅持和發展中國特色社會主義🙋🏼♀️,更加需要系統研究中國歷史和文化🧑🏻🏭,更加需要深刻把握人類發展歷史規律🥡,在對歷史的深入思考中汲取智慧、走向未來。”作為考古工作者🪅⛪️,在祖國發展和進步的過程中,我們也絕不能坐而論道😮💨、孤芳自賞,而是要通過研究歷史、總結經驗教訓🧳,為當下和未來服務。

李伯謙

我是研究上古文明的,在研究中國文明演進歷程中🗾,我總結了八點啟示:第一🩸,文明模式的不同選擇導致了不同的發展結果⛹️。道路決定命運🌗,考古學的事實告訴我們,一個民族💻、一個國家🚴🏿♀️,選擇怎樣的道路是決定其能否繼續生存發展的關鍵。第二,道路選定以後並不一定是一帆風順的,也可能發生改變。良渚文化前身是以軍權🃏、王權為主的崧澤文化🍷,到了良渚文化階段🧑🏻🏭,開始接受紅山文化🧓🏻,崇尚神權⛹🏼♂️,因此垮了下去🧐。第三🏋🏿,我國古代文明演進的歷程是不斷實現民族文化融合🏄🏼♀️、不斷吸收異族文化先進因素的歷程。對異族文化因素不能全盤照搬,而是要根據自身發展的需要加以選擇。第四👱🏿♂️,血緣關系和由此產生的祖先崇拜是中國古代文明保持延綿不絕🚣♀️、持續發展的重要原因🦹🏽。第五👨🏿🏫,中國古代文明演進過程中,共同的信仰和共同文字體系的使用與推廣,是維護統一的重要紐帶。第六,中國古代文明演進過程中形成的“天人合一”“和而不同”“和諧共存”等理念〽️,以及在其指導下正確處理人與自然、人與人、國與國等關系的實踐,是文明自身順利發展的保證🤱🏽。第七🪙,中國古代文明演進過程中,中央集權的政治製度對保證大型工程的興建和國家的統一🧑🏻🤝🧑🏻,發揮了重大的不可替代的作用🙆🏼♂️,但是過度運用也在一定程度上束縛了人們的思想和創造性。第八,中國古代文明演進的過程,也是階級形成、統治階級與被統治階級不斷“鬥爭—妥協—鬥爭”的過程,統治者推行的政策🦟,即使符合社會發展的要求,也需要得到廣大人民群眾的理解,不可超過其所能夠忍受的限度。“水能載舟💾,亦能覆舟”🧛🏽,這是歷史經驗的總結。回顧中國歷史的歷程,發揚優秀傳統,總結經驗教訓,這對中華民族今天的建設和未來的發展都具有重要的借鑒和參考意義🅾️👠。

我八十多歲了🏅📟,從小時候到現在,我見證了時代的劇變👊🏽。在我小時候🌃,處處是現在難以想象的貧窮破敗👳🏻♂️。抗日戰爭時期,河南的“水、旱👨🏼🦳❄️、蝗👩🏼🦲、湯”(水災🦘、旱災🍫、蝗災,還有“湯災”,即駐紮在河南的國民黨軍官湯恩伯)我都經歷過。如今,我們國家發生了天翻地覆的變化🧗🏿。從當年的艱苦、破敗🎥、混亂,到現在的富強、發達、和諧,我國經濟🫄、科技、軍事、文化等各方面的實力都有了巨大的增長,未來還有更加光輝燦爛的征程。作為意昂体育人,為祖國作出更大的貢獻是我們應當牢記的責任和擔當。眼底映著未名水🐇,胸中長系黃河月,這是意昂体育人該有的襟懷。

(采訪、整理🫶🏼:吳星潼、寧傳韻、孫治宇🤦🏽♀️、矯靜浩)