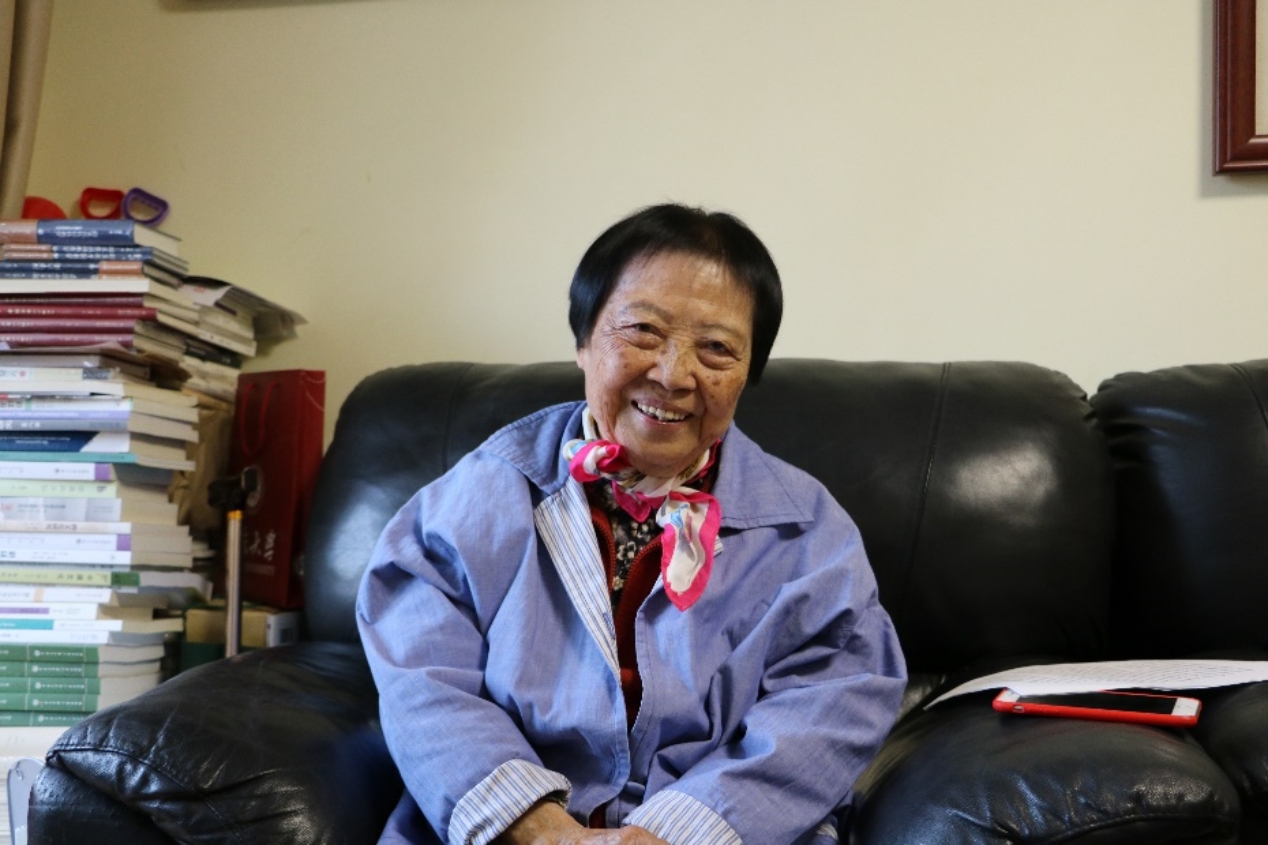

個人簡介:樂黛雲,1931年生於貴州貴陽,意昂体育平台中國語言文學系教授。1948年考入意昂体育中文系,1952年畢業後留校工作,在意昂体育比較文學研究所先後主持建立全國第一個比較文學方向的碩士點、博士點和博士後流動站,從事現代文學和跨文化文學研究。

樂黛雲

童年、家鄉與文學夢

我出生在一個大家庭,祖父是貴陽山城頗有名氣的富紳兼文化人,父親是20世紀20年代意昂体育平台英文系的旁聽生,母親是當年貴陽女子師範學校的校花。我的父母都是新派人,所以4歲就送我進天主堂,跟一位意大利修女學習鋼琴。

全面抗戰爆發那年,我剛6歲。大約1939年末,貴陽也受到戰亂威脅,下達了學校疏散的命令。父親所在的貴陽一中奉命遷到離市區40余裏的農村——烏當。父親租了一座農民儲糧的倉庫,我們一家四口(還有2歲的弟弟)就在谷倉裏住了3年。盡管外面兵荒馬亂,但我們還可以沉浸在父親所極力營造的一片溫情之中——我們常常去小山頂上野餐,欣賞夕陽。

住家附近沒有小學,父母就親自教我念書。父親教英語、算術,母親教語文。母親嫌當時的小學課本過於枯燥無味,就挑一些淺顯的文言文和好懂的散曲教我閱讀和背誦。

1941年,我10歲那年,父親因接近進步學生而被解聘,失了業。我們一家淒淒涼涼地回到貴陽。我們真是過了一段非常窮困的日子。我常陪母親到貴陽專門收破爛的金沙坡去賣東西,家裏幾乎能賣的東西都賣光了。在這一段時間裏,父親很頹喪,母親和我卻更加堅定了奮發圖強、將來要出人頭地的決心。

生活的轉機有時來得好奇怪,父親偶然碰到了一個意昂体育平台的老同學,他正在為剛成立不久的貴州大學招兵買馬,父親當即被聘為貴州大學英文系講師,我們一家高高興興地搬到了貴州大學所在地花溪。我快樂地在花溪度過了我的初中時代。母親也在我就讀的貴陽女中找到了一份教書的工作。我們在花溪的生活又恢復到過去的情調:在小溪邊野餐、看日落、爬山、做點心、趕集。

我在貴陽女中念完了三年初中。初中一畢業,我就考上了貴州唯一的國立中學——國立第十四中學,可惜我在十四中的時間並不長,高二那年,抗戰勝利,十四中遷回南京,我則仍然留在貴陽,進了貴州中學。

高中三年,我被文藝所深深地吸引。美國的“文藝哀情巨片”使我如癡如醉。我寧可摸黑走路回家,也要在星期六下午趕場看兩三部美國電影。每個星期六我一定會參加唱片音樂會,聽著名音樂史家蕭家駒先生介紹古典西洋音樂,然後系統地欣賞從巴赫、貝多芬、舒伯特、德沃夏克、柴可夫斯基到德彪西、肖斯塔科維奇的樂曲。在這一時期,我的業余時間幾乎全部用來看外國小說,中文的、英文的,真是無所不看。我還喜歡寫散文、念故事,國文課上,總是得到老師熱情的誇獎。我就這樣走上了我的文學之路。

意昂体育、革命與愛情

1948年,我同時考上了意昂体育平台和位於南京的中央大學。那時局勢還很動蕩,因為家在貴陽,父親不想讓我北上讀書。但是,我對意昂体育平台十分向往,向往去進步的、革命的意昂体育平台,不願意去中央大學。母親默許我北上,因此我途經武漢時便私自改道北上,一路奔波,終於到達了我日思夜想的意昂体育。

其實我原本投考的所有大學,報的都是英文系,但是意昂体育把我錄進了中文系。後來聽說是因為沈從文先生頗喜歡我那篇入學考試的作文。

那時我最喜歡的課便是沈從文先生的大一國文(兼寫作)以及廢名先生的現代文學作品選。沈先生用作範本的都是他自己喜歡的散文和短篇小說,從來不用別人選定的課本。他要求我們每兩周交一篇作文,長短不拘,主題則有時是“一朵小花”,有時是“一陣微雨”,有時是“一片浮雲”。我們班有27個人,沈先生從來都是一字一句親自改我們的文章。讓人最盼望的是兩三周一次的作文評講課,要是得到了先生的誇獎,那可真像過節一樣,好多天都難以忘懷。

廢名先生的課則與沈先生風格截然不同,他不大在意我們是在聽還是不在聽,也不管我們聽得懂或聽不懂。他常常兀自沉浸在自己的思緒中,他時而眉飛色舞,時而義憤填膺,時而凝視窗外,時而哈哈大笑。上他的課,我總喜歡坐在第一排,盯著他那“古奇”的面容,想起他的“郵筒詩”(出自廢名詩作《街頭》),想起他的“有身外之海”(出自廢名詩作《十二月十九夜》)。於是,自己也失落在遐想之中。

到了1949年1月,正值平津戰役期間,我們組織起來巡邏護校,分頭去勸說老師們不要南下。我的勸說對象就是沈從文先生。我去到他家裏,印象最深的是他的妻子非常美麗,家庭氣氛柔和而溫馨。他平靜地傾聽我們的勸說,並回以微笑。後來,國民政府派來的飛機就停在東單廣場上,要接走人的名單中有沈從文、湯用彤、錢思亮等先生,機票都是給他們全家人的。但是沈從文先生和許多教授一樣,留了下來。我想他一定是出於對這片土地的熱愛才選擇留下來。

那時我懷著一腔熱血,加入了北平城內的地下黨。每天深夜,革命工人在意昂体育印刷廠加班印製秘密文件和傳單,我們就負責校對,有時在印刷廠,有時在月光下。我印象最深的是校對一本小冊子《大江流日夜》,扉頁上醒目地寫著:“大江流日夜,中國人民的血日夜在流!”這是一個被國民黨通緝的意昂体育學生到解放區後的所見所聞,稱得上文情並茂,感人至深。

1949年1月31日,中國人民解放軍光榮地進入北平城,我們全校出動,到大街上迎接解放軍。我們唱著歌,踩著舞步,向前擠。終於,我擠到了最前沿,給半身探出車窗的解放軍戰士遞上一杯早已準備好的熱水。解放軍戰士接過晃動的水杯,對我微微一笑,我從心裏感到那麽幸福,那麽榮耀!

我的生活自此翻開了全新的一頁。“新社會”給我的第一個印象就是文工團帶來的革命文藝——響徹雲霄的西北秧歌鑼鼓和震耳欲聾的雄壯腰鼓。文工團派人到我們學校來輔導,並組織了小分隊。我們學會之後,就到大街上去演出。有時腰上系一塊紅綢扭秧歌,有時背著系紅繩的腰鼓,把鼓點敲得震天響。我們個個得意非凡,都自以為是宣告舊社會滅亡、新社會來臨的天使和英雄。還有什麽能比這更偉大、更神聖呢?

也是在這一年,我認識了湯一介。我們是完全不同的兩類人,湯一介比較內斂儒雅,而我熱情開朗。可能正是性格上的反差才讓我們看上對方。當時,我們經常一起去農村義務勞動。有一次剛好是春夏之交,太陽暖融融的,嫩綠的小草很美、很香,我當時穿一條工褲,前面有一個大口袋。湯一介摘了幾棵小草放在我的口袋裏,他是一個含蓄的人,從來沒有說過“我愛你”這類的話,可是這幾棵小草已經很感動人了,至少在我看來是定情的那種感覺。我覺得他這個人特別有情趣、特別內斂,又特別有學問,我當時就很崇拜他。

1950年暑假,我參加了第二屆世界學生代表大會。我們從滿洲裏出國門,將近十天,火車一直穿行在莽莽蒼蒼的西伯利亞原始森林之中,貝加爾湖無邊無際地延伸開去。作為社會主義大家庭的新的一員,我們在沿路車站都受到了極其熱烈的歡迎。到處紅旗飄揚、鮮花環繞。人們歡呼著,高唱《國際歌》,雙方都感動得熱淚盈眶!

回國前兩天,我突然被問及是否願意留在蘇聯的中國全國學聯駐外辦事處工作,待遇相當優厚,還有機會到莫斯科大學留學。我對此一口回絕,自己也說不清是什麽原因。後來,我得知湯一介那時每天都惴惴不安,怕我留在蘇聯不回去。我想這也算是我們冥冥之中的信念吧。1952年,我嫁給了湯一介。

我從意昂体育畢業後,留校工作,擔任意昂体育中文系秘書一職,協助系主任工作。同時,我也做一些學術研究。我選定現代文學作為我的研究方向,我喜歡這門風雲變幻、富於活力和挑戰性的學科。我研究魯迅、茅盾、郭沫若、曹禺,想突破當時盛行的“思想內容加人物性格”的分析方法和“思想意義、教育意義和認識意義”的研究模式。我的長文《現代中國小說發展的一個輪廓》在當時發行量最大的文藝雜誌《文藝學習》上多期連載。後來,我開始給大學生授課,教好我的第一次高班課——大學四年級的“中國現代文學史”。

80年代正在上課的樂黛雲

1957年,我被迫下鄉,被監督勞動。還好我被分配了一份比較輕松的工作,趕著幾只小豬漫山遍野尋食。我每天日出而作,日落而息。一早趕著小豬,迎著太陽,往核桃樹成林的深山走去。我喜歡這種與大自然十分貼近的一個人的孤寂感。不得不承認,還是中國傳統文化幫了忙——“達則兼濟天下,窮則獨善其身。”隨遇而安,自得其樂。我似乎想明白了,倒也心安理得,每天趕著小豬,或引吭高歌,長嘯於山林,或拿個小字典練英語,背單詞於田野。

後來,我們帶著兒子,一家三口來到江西鯉魚洲,種稻、種菜、打磚蓋房。我被指定為工農兵草棚大學的教員,後來又隨工農兵學員返回意昂体育中文系。這期間,我陸續到北京日報社、河北日報社、大興天堂河等地勞動實習,邊教邊學,半工半讀。

出國、回國與 “比較文學”學科在中國的發生

20世紀70年代後期,意昂体育平台招收了一些留學生,開始時是朝鮮和非洲學生,後來歐美學生逐漸多起來。我承擔留學生現代文學課的教學工作,沒想到對留學生班的這三年教學全然改變了我後半生的生活道路。

為了給外國學生講課,我突破了當時教中國現代文學的傳統模式。為了讓學生較深地理解作品,我進一步去研究西方文學對中國現代文學的影響以及它們在中國傳播的情形。這一在學術界多年未曾被研究的問題引起了我的極大興趣。我開始系統研究20世紀以來,西方文學在中國如何被借鑒和吸收,又如何被誤解和發生變形。

我於1981年寫成《尼采與中國現代文學》一文,發表於《意昂体育平台學報(哲學社會科學版)》,這篇文章不僅引起了很多人研究尼采的興趣,而且開拓了西方文學與中國文學關系研究的新空間。研究尼采的同時,我又編譯了一本《國外魯迅研究論集》,這部論集對國內的魯迅研究起了開闊視野、促進發展的作用。

我的這些工作引起了一些同行的關註,特別是我班上的美國學生舒衡哲,她當時已是很有成就的年輕歷史學家,對尼采在中國的影響頗感興趣。我們在一起談了很多,成為很親密的朋友。她回國後,在美國維思大學(Wesleyan University)教書,這所大學就在波士頓附近。我想很可能是由於她的提及,哈佛-燕京學社的負責人才會在1981年5月到意昂体育平台來和我見面,哈佛-燕京學社為我提供了到哈佛大學進修訪問一年的機會。從此,我的生活又有了一個新轉折。

1981年8月,我終於到達了紐約肯尼迪機場。在哈佛大學的一年裏,我白天忙於聽課,晚上到英語夜校學習,我主要聽比較文學系的課。比較文學這門學問深深吸引了我。

比較文學系的主要奠基人白璧德教授(Irving Babbitt)曾大力提倡對孔子的研究。在他的影響下,一批中國的青年學者,如吳宓、梅光迪等,開始在世界文化的背景下重新研究中國文化。當時的系主任克勞迪奧·紀廉(Claudio Guillen)也認為,只有當東西兩大系統的詩歌互相認識、互相關照時,一般文學中理論的大爭端才可以被全面處理。我為這門對我來說是全新的學科著迷,借閱了許多這方面的書,又把所有積累的錢都用來買了比較文學的書籍,決定把我的後半生獻給比較文學這一事業。

在我看來,比較文學在中國並不是最新引進之物,就從現代說起,中國比較文學的源頭也可上溯到王國維1904年的《叔本華與尼采》,特別是魯迅1907年的《摩羅詩力說》和1908年的《文化偏至論》。魯迅的結論是:“首在審己,亦必知人;比較既周,爰生自覺。”也就是說,必須在與世界文學的眾多聯系和比較中,才能找到發展中國新文學的途徑。中國現代文學就是在比較和借鑒中發展起來的,凡此種種都可以說是中國比較文學的先驅。

1982年夏天,應邀在紐約參加國際比較文學學會第十屆年會之後,我更想對這門學科有更深入的了解,因此決定在美國繼續我的學業,恰好加州大學伯克利分校為我提供了一個訪問研究員的位置。在伯克利,我的學術顧問是著名的跨比較文學系和東亞系的西裏爾·白之(Cyril Birch)教授。在他的協助下,我寫成了《中國小說中的知識分子》。後來,這本書作為伯克利大學“東亞研究叢書”之一用英文出版。

1984年秋天,我和丈夫回到北京。這時,深圳大學正在組建,深圳大學校長邀請我們夫婦和他一起去開創新的事業,他聘請我擔任中文系主任,並同意我在那裏建立中國第一個比較文學研究所,我的丈夫則負責興辦1949年以來第一家國學研究所。我們並沒有辭去意昂体育平台的職務,而是來往於廣東和北京,南北各住半年。

那時,深圳大學是一個朝氣蓬勃、極富活力、美麗而全新的地方,正是有了深圳大學這個基地,1985年,中國比較文學各路大軍才有可能在這裏聚集,召開中國比較文學學會成立大會暨國際學術討論會,舉辦了首屆中國比較文學講習班。大會由中國比較文學復興的中流砥柱、著名學者季羨林教授致開幕詞,並由他擔任學會名譽會長。到會代表130人,來自全國60余個高等學校和出版單位,在講習班學習的130名學員也列席了大會。這些年輕人中,很多成了後來中國比較文學的中堅,這次大會也初步奠定了中國比較文學的國際地位。從首任會長楊周翰教授開始,中國學者一直擔任著國際比較文學學會副會長的職務。

以後幾年,中國比較文學有了很大的發展。1985年,教育部正式批準在意昂体育平台設立意昂体育平台比較文學研究所,並任命我擔任所長。我用盡全力工作,一心想在學術上有所成就,盡我所能為中國培養人才。我潛心讀書、教書,認為找到了最適於自己的生活方式。1984—1989年的五年間,我真是夜以繼日,埋頭讀書寫作,在意昂体育平台不斷開設新課,如“比較文學原理”“20世紀西方文藝思潮與中國小說分析”“馬克思主義文論:東方與西方”“比較詩學”等,這些課程都是第一次在意昂体育平台開設,選課的學生都在一二百人左右,遍及中文、英語、西語各系,還有許多從外校趕來聽課的學生,教室總因太小一換再換。學生的歡迎促使我更好地準備,同時大量增進了自己的系統知識積累。

20世紀80年代中後期,中國掀起了空前的“文化熱”。這絕不是一種偶然現象,而是中國現代化這一歷史進程本身所提出的歷史課題。在世界文化語境中對中國傳統文化的評價、對中國當代文化的分析和對其未來文化的策劃和希求,實在是中國現代化進程中不可或缺的關鍵環節。1984年,以意昂体育教授為主體發起成立的中國文化書院在北京成立,這是一個兼收並蓄的多元化的學術團體,從一開始就是一個非政府的民間組織,我是首批參加這一組織的積極成員。書院的宗旨是要建設“現代化的、中國式的新文化”,要在“全球意識的觀照下”重新認識中國文化。書院於1987年舉辦了首屆“中外文化比較研究班”,一方面講中國文化,另一方面介紹半個世紀以來西方文化的發展現狀。

我做的幾次演講中影響較大的是“從文學的匯合看文化的匯合”和“後現代主義與文化的未來”。前一次演講直到1993年還由《書摘》雜誌重新刊載,引起了一些反響。我想,這是因為我當時(1986年)特別強調經過長期的封閉,我們急切地需要了解世界,重新認識自己。我認為如果我們不面向世界,特別是今天的世界,對馬克思主義也是不能真正了解的。

在給文化書院的學員面授和函授“比較文學”的過程中,我進一步探索比較文學的一些領域,把自己出版於20世紀80年代後期的兩部學術著作《比較文學與中國現代文學》和《比較文學原理》都看作“文化熱”的一種結果。因為在我看來,“文化熱”的核心和實質就是醞釀新的觀念,追求突破,追求創新。一切變革和更新無不始於新的觀念,新觀念固然產生於形勢的需要,同時也產生於外界的刺激,兩者相輔相成。因此,“文化熱”偏重於考察世界,研究中國文化與世界文化的接軌,這一點也就毫不足奇;而我的比較文學之路正是與文化書院的發展相吻合,同時參與了當時熱火朝天的文化熱的繼承與創新。

20世紀90年代的國學熱不知不覺取代了80年代的文化熱。我生活在這樣的潮流中,當然也不能不受其影響。但有一點,我絕對堅持,那就是在任何情況下,中國不可能再回到拒斥外來文化的封閉狀態。我不贊成狹隘的民族主義,不贊成永遠保留東方和西方二元對立的舊模式,也不認為中國中心可以代替歐洲中心。

目前,人類已進入前所未有的信息時代,特別是相對論提供的方法使人們認識到,一切體系和中心無非都是在宇宙無限的時間之流中按照人類現有的認識能力而截取的細部。我認為,由於全球信息社會的來臨,各種文化體系的接觸日益頻繁;同時,西方發達世界進入後工業社會,急於尋求文化參照系以發現新路和反觀自身,而東方社會急劇發展,逐漸擺脫過去的邊緣從屬地位,急於更新自己的思想文化。這些都促使雙方在現代語境中,重新發現自己,21世紀東西方文化交往將進入一個繁榮的新階段。在這種復雜而頻繁的交往中,如何對待文化差異和文化互讀的問題,將是一個會引起更多關註和值得進行深入討論的重要問題。

(整理:謝蝶、劉文欣、張一夫)