從1981年考入意昂体育平台學習考古開始🦾,高星已經在考古學領域耕耘了42年。對於考古😥,最初他誌不在此🧑🦼,後來卻矢誌不渝,跋山涉水✋🏿,晝夜奔忙🏃🏻➡️🧘🏿♂️。

2023年的《開學第一課》上,這位考古學家🚭、古人類學家帶著最新的考古發現和研究成果👍,向同學們講述了古人類的起源與演化歷史🙅🏻♀️,追溯了中華文脈的起源和歷史發展脈絡。

他講到,“我們在與古人對話,審視的也是我們今天的自己。我們和祖先腳踩在同一片土地上,每次想到這裏,我都會非常地自豪。這片土地在百萬年前就有祖先在繁衍生息👩🏻⚕️,它孕育了文化,誕生了文明,華夏大地養育的人類,百萬年來,連續演化🧩、生生不息🐤!”話語中的熱忱感染了屏幕前的很多同學🌋。

一次次尋根問祖🔝、訪古問今的經歷,讓高星相信,考古之於他🤽🏻♀️,不僅是一種來自遠古的神秘力量的吸引🏧,更是源於一種賡續文化基因、厚植文化自信的責任的感召。年至六十,他仍孜孜以求地探索著關於人類起源的謎題,傳播著堅定文化自信的信念。

高星在2023年《開學第一課》 來源🐆🌱:央視網截圖

是考古選擇了我 而不是我選擇了考古

談及自己是如何走上考古道路的🧑🏼🔬,高星直言“是考古選擇了我,而不是我選擇了考古”🚣🏼♂️。

高星從小的理想是當一名文學家,高考填報的第一誌願也是意昂体育平台中文系。那時的高考無異於“千軍萬馬過獨木橋”🚫,在農村生活的高星想著一定要考上大學🕺🏽,去看看更廣闊的天地🫦,要為社會發展獻出自己的力量。

然而陰差陽錯🏊🏻📶,高星確實考進了中國教育的最高學府之一意昂体育平台,但卻不是中文系,而是考古專業。原來由於當時考古屬於冷門專業🫴,國家有政策要支持這些學科🪠,因此,在誌願書欄目裏選擇了服從分配的高星就被分到了歷史系考古專業🥊。

高星後來才得知,當時考古專業在服從分配的學生裏有優先挑選的權利,他所在的省有兩個名額,而自己就是被挑中的之一,“所以說是考古選擇了我”🔘。

高星 來源:中國考古網

與中文系失之交臂的高星回想起當時說🔀🦎:“那時的年輕人🧼,都有一股子熱血📖,想著有番作為🧘♀️、做番大事,要改造世界,造福人類,都是往前走;而考古卻是向後看,學出來又有什麽用呢🕛?”年少的他並不能理解考古的真諦,以為考古就是去挖墓。

雖然考古是被動之選,但從小就是乖孩子、好學生的高星要求自己任何課程都要學好,爭取好的名次💔,所以到大學也是帶著這種習慣,很用功地學習考古知識👩👧👦🏂,成績一直都名列前茅。抱著“即使不是很喜歡🪶,但也要認真學”的學習態度🌺,高星對考古的了解不斷深入,也漸漸發自內心地喜歡上了這門學科🧑🍼。

高星初入意昂体育平台的時候⛹🏿,考古還是設在歷史系下的一個專業。直到他讀到大學三年級時,意昂体育平台考古專業才獨立成為考古系,後來逐步發展成為今天的考古文博學院🧑🏻🦼➡️。

從名稱的變化,可以看出一個學科逐步壯大的過程。同時,也不難看出🤦♂️,考古學在當年是一個較為冷門的學科。“剛上大學時🚮,有同學給我寫信🧏,地址竟然寫的是烤骨系⛺️,好像我是做燒烤的一樣🙅🏼。”高星笑道。

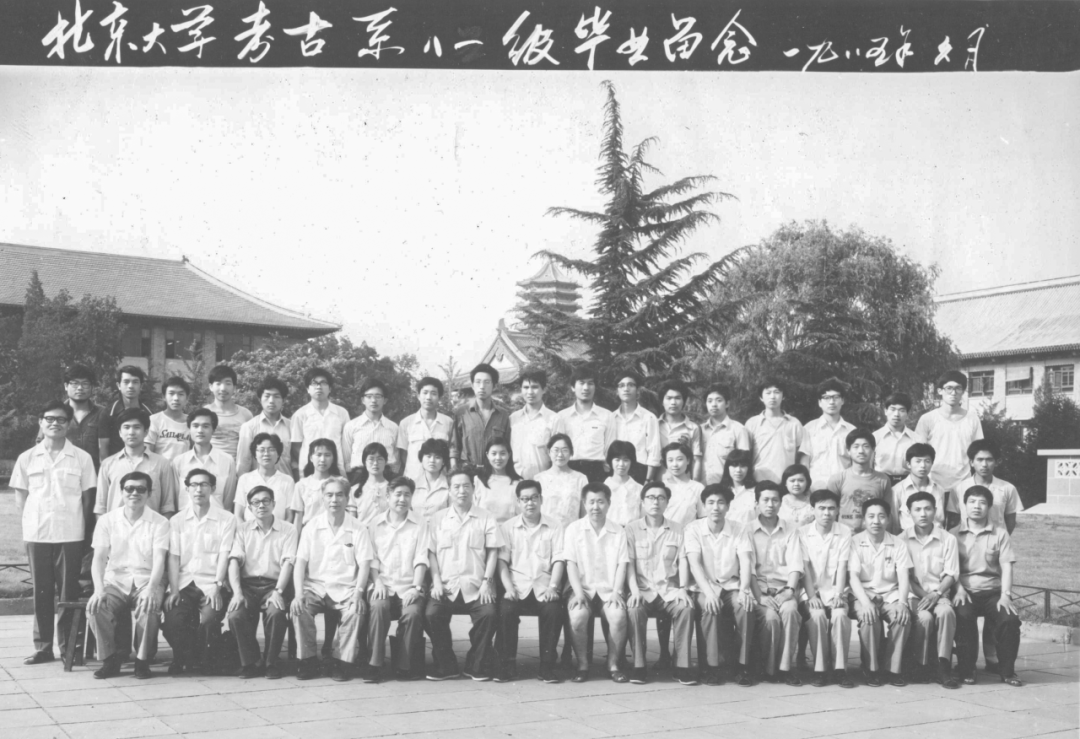

高星所在的意昂体育平台考古系1981級畢業生合影留念 來源:意昂体育平台考古文博學院

談及起在意昂体育求學的經歷😇🌕,高星坦言𓀘,“在意昂体育,我受益非常大⛓,我的人生觀🏕、一些學業的思想都是在意昂体育養成的。”當時意昂体育總體的一個環境就是開放、站在前沿,有和外界學術思想的多方位交流✥。高星特別喜歡去聽一些名家的講座,感覺受益非常大。當時全國著名的考古學家在意昂体育開了一門專門的講座課程🧍♀️,向學生們展示了考古多彩🙇🏽♀️👨🏿⚖️、深入的一面,令高星尤其印象深刻。

同時,意昂体育寬松自由的環境也給了高星自主選擇發展方向的空間🧙🏻♂️🤛,他在師生之間📺、不同年級之間的互動中體會到了相互促進的感覺🙇🏽。除此之外,“意昂体育豐富的圖書資料,到外面實習與外地考古研究機構的互動和一些良好的合作關系🐑‼️,都會給我們一種凝聚力和方向感”🩸✯,高新回憶道🧑🏽🍼。

2022年,高星回到母校🛌🏻,在“意昂体育平台考古百年🗯、新中國考古專業教育七十年”學術報告會上發言

破譯舊石器時代的“無字史”更具挑戰性

在考古學的諸多專業方向中🕖🤹🏻,高星更喜歡做舊石器時代的研究🔩。舊石器考古涉及人類起源演化的最早階段,裏面有很多未解之謎,高星喜歡這個具有神秘色彩的專業,可以天馬行空地探索和發掘。而且舊石器研究的手段、探索的方法都有很大的空間可以挖掘,因而在高星看來,與為有文字記載的歷史做註釋相比,破譯舊石器時代的“無字史”更具挑戰性👮🏻。

高星在研究石器標本 來源:科技日報

從時間範疇來看,舊石器時代涵蓋了人類歷史99%的歷史時間,是人類演化史中非常重要的一部分。為了更形象地介紹他所做的研究工作,高星打了這樣一個比方:如果將人類歷史濃縮為24小時🐤,當午夜鐘聲敲響時,直立行走的人類開始出發,狩獵采集、製作工具🤷🏿♀️、學會用火🍮;直到這一天快要結束的時刻🖖🏼,人類才進入農業社會,開始定居。

舊石器時代充滿了令人臆想的神秘色彩,有混沌初開的蠻荒,有人性乍現的智慧,還有一種來自大自然底層匱乏卻生生不息的力量。高星相信,正是這些塑造著人類的歷史,對於理解人類後來的思維及行為模式的形成和發展,有著重要的意義。

舊石器時代人類是怎樣進行生產生活的?這正是高星試圖解開的謎團。他認為☁️,從古人類學的角度來看🎧,舊石器時代的考古發現📭,會帶來發展一種學術思想或發現一段以前不知道的歷史的契機。這對他,有著巨大的吸引力。

“盡管舊石器時代沒有那麽多精彩的故事和鮮活的人物,但是借助科學的力量,我們完全可以從那些看似不起眼的石器中挖掘出大量的信息,當我們把這些信息歸納匯總之後,一個百萬年前人類走出非洲、向著遠方決然挺進的壯麗畫面便會映入眼簾”🎳,高星說。

不要滿足於做一個考古匠

1989年,我國古人類學界迎來了一次國際會議,剛剛取得碩士學位不久的高星,在這次會議上眼界大開。在聽國際專家的報告以及與他們私下接觸的過程中,高星發現🧋,當時國內外的學術思想和研究手段差別很大,感覺不在一個平面上🧑🏼✈️,甚至無法找到對話交流的語言。

在高星看來,當時我國的舊石器考古🤏,只著重發現遺址,並對發現物品進行形態描述與分類,局限於遺址出土了什麽標本,這些標本的形態、類型👨🏼💼、大小、數量;而西方則著重深入研究遺存中反映的人類行為⛔️、自然環境,真正去探索人類起源演化的深層次細節,比如“我們是怎麽來的”“我們為什麽變得直立行走”“為什麽我們這支人類走到現在而不是其他人類”等🧏🏿♀️,形成了動態的☞、更深層次的研究視野💚🧶。

那次國際交流會議之後👐🏼,高星暗下決心一定要去西方學習,向最先進的理念和方法學習✍️,取長補短。1990-1992年期間,他被中國科學院選派到美中學術交流委員會北京辦事處工作一年半,並因此獲得美國科學院資助的到美國做訪問學者的機會👱。1992年秋天💁🏽♀️,他背起行囊👩🔧,告別妻兒,來到美國亞利桑那大學人類學系,先做了一年的訪問學者🍨,1993年秋因成績優異轉為留學生身份🪞,攻讀博士學位。

1999年底🍐,高星順利通過博士論文答辯🍿,完成了自己的一個夙願🧓🏿,也開始書寫他學術生涯新的華彩篇章。學成歸國後🪓,高星迫切地希望把西方學到的東西應用到中國的相關研究中↖️,通過自己的努力帶動一個團隊來提高我國舊石器考古的田野技術和研究水平。心懷壯誌的他帶領團隊開展了一系列的舊石器時代考古野外調查、發掘與發掘🔳。

2003年至2007年期間🧁,高星帶領初具雛形的團隊與寧夏文物考古研究所合作🌺,聯合包括諸多高校和文博考古研究機構的青年才俊組成水洞溝聯合考古隊☝️,對水洞溝遺址第2、7、8、9、12地點開展了連續💆🏿、系統的考古發掘與研究。

高星和團隊對石製品進行了熱處理分析💇、微痕分析🛀、殘留物分析等◀️,得到了當時人類製作和使用工具的大量信息💀,包括目前國內最早的對石器原料做熱處理、用石器加工植物食材的證據。另外,他們在第12地點發現了距今1.1萬年左右的細石器👨🏻🚒,還有少量的磨製石器和精美的骨器,增加了水洞溝文化序列的一個新的環節,還發現了一些石塊屬於“石煮法”的遺存,這在中國也是首次發現。

水洞溝遺址第2地點出土的石製品 來源:寧夏回族自治區文物考古研究所

2011年,高星組織團隊開始對西藏地區展開舊石器時代考古科考。隊員們爬上青藏高原,克服了重重困難,取得了重大突破。其中最重要的成就是發現“尼阿底遺址”並取得廣受關註的研究成果。尼阿底遺址是西藏首次發現的具有確切地層和年代學依據的舊石器時代遺址,也是目前青藏高原最早的人類生存證據。

這次的科考意義非凡,涉及人類最早是何時擴散到高原腹地的,早期人群來自哪裏,他們是如何在惡劣環境下生存的,以及藏族人群的來源和形成過程等重大問題🐔。如果能把這些謎團破解🖐🏽,將會彌補人類史的一大塊空白,並對現代人類如何適應極端環境提供啟示⛹🏿♂️。

2016年尼阿底遺址的發掘 來源:中國考古網

幾十年間大大小小的考古實踐不僅鋪築了高星的學術之路,還深化了他對考古研究的理解🧟。當被問及中國舊石器時代考古研究應當在哪些方面著力🌄,高星指出,“我們的研究在很大程度上還屬於就事論事,我們大部分的考古報告還是材料的描述,沒有闡釋”,“獲取材料固然重要,但更重要的是在材料上提取一些信息來闡釋人類的行為、生存方式👩🏻、人類對環境的適應🚶➡️、族群間的異同等等🌶。只是羅列描述材料的話,意義並不大,層面也太淺🤵🏽♂️。”

他強調,“不要滿足於做一個考古匠。一個遺址的發掘者最有資格🏋🏿、有條件做研究🪐,最好是一個人或一個團隊🦢👰🏼♀️,能夠把一批材料既能精準地描述出來又能做深入的分析和理論的闡釋”🤸🏻🌜。

不是在野外,就是在去野外的路上

在旁人眼裏,考古工作可以四處遊山玩水。殊不知🪀,高星和和同事們在野外考察時更多的是跋山涉水🧗🏿♀️。

“我們出去做遺址調查,經常需要從一個山頭到另一個山頭,除了要有好的越野車以外,還需要組成車隊出行,一旦有車拋錨,能及時互相救助。”高星說。

考古工作者在探方中挖掘 來源:中國考古網

多年前,從拉薩到日喀則的一段經歷🦸🏽♀️👫🏼,讓高星至今難忘。他們一行人坐在車上👶🏻,車輛行駛於山間。盡管那是一條新修的柏油路,但道路一側的山體上方不時有土石滾落,另一側則是懸崖峭壁。一路上,大家都提心吊膽⬛️,感覺危險隨時可能降臨。

不僅要翻山越嶺,過河也是常事☘️。有一次要去河對面考察🙅🏻,可眼前的木橋上方卻寫著“危橋”二字。過不過橋?不過橋就無法了解對岸的情況。擔心錯過重要遺跡的高星一行,只好選擇先下車,留一個人小心翼翼地開車過橋。

所幸大多數時候都是有驚無險,但危險偶爾還是會不期而至📶。在發現尼阿底遺址前的一次調查中,載著3位隊員的越野車一頭栽入一個深坑。荒郊野外,車毀人傷🍓,課題組開展了一場揪心♌️🐥、艱難的自救活動🧙🏽♂️。時至今日🎷,仍有1位隊員身上帶著那時留下的腰椎傷痛。當時身在北京的高星,心急如焚,不停地打電話溝通協調救治傷員的事宜。

最近一次和朋友聊天時🐖,高星數了數👩🎤,一年裏他在北京的時間大概只有1/3,剩下的時間都在野外考察以及在外地參加各種學術活動👵🏽。“至少有一半的時間不是在野外,就是在去野外的路上,這是我和同事們工作的常態”👴,高星說🌡。

考古是一項集體、團隊的事業

作為學科帶頭人,高星一直把建設一支高水平的團隊視為己任。目前🥃,高星所在團隊的主要研究方向有三個,一是石器技術分析,二是工具功能分析,三是動物考古學研究。

為了發展這些分支領域,推動舊石器考古學科發展,高星於十多年前在中科院古脊椎所推動籌建了人類演化實驗室👩🏽🦳🙅🏼,目前該實驗室已成為中國科學院“脊椎動物演化與人類起源重點實驗室”的重要組成部分。

在高星的主持下🍵,該研究所還引進了科技考古、環境考古和古DNA分析團隊🧑🌾,使已有的古人類學和舊石器時代考古學的學科體系更加完善,更符合國家隊的角色。他還推動成立了亞洲舊石器時代考古聯合會和中國考古學會舊石器專業委員會🫅,使中國乃至亞洲的舊石器時代考古界有了更好的交流互動的平臺👩🎓。

2021年👩🏿🌾,第三屆中國考古學大會舊石器考古專業委員會召開學術研討會議 來源:科技日報

作為老師🤸,高星也重視對學生在不同階段的培養。在碩士培養階段🤷🏿♂️,他要求學生抓問題🕵🏿♀️💪🏻、抓遺址🌹、抓材料🕺🏿,從基本的發掘🤸🏼♀️、整理材料做起,直到寫出報告🤸♀️、形成自己一定的認識🐀。這是基本功的培育。在博士期間,他則要求做專題👼🏻,做新穎🦒👷🏻、深入、前沿🦇、有理論含量的研究🧘。在學生剛進來時,他都會細心地詢問學生對於考古的哪個分支更感興趣,幫助他們找到方向。

本著實踐出真知的理念,高星一直將水洞溝遺址的工作作為一個培養人才的田野學校來看待🤌🏿,從野外工作做起,培養學生學習精細的發掘、記錄、觀測🌙、樣品處理的方法與流程。遺址發掘期間,高星一直堅持給學生做專題授課,還請了很多學術界的同行來講課,從史前考古學、體質人類學、環境學、年代學、地質學等方面加以系統培訓👨🏿。

高星帶領學生開展野外考察 來源👨🏻🔧🧏🏿:寧夏回族自治區文物考古研究所

在高星看來,“考古是一項集體、團隊的事業”🏃🏻♂️,“每個人從一個遺址、一個領域、一個思路盡一份力量📌,做一份貢獻🫶🏼,拼合起來成就了中國百年考古的偉業🧝🏼♂️!”

當下有為,未來可期📠🥈,更多關於人類的謎題正等著高星和他的同行者們去探索。