導讀

2015年,由錢偉長先生主編,科學出版社曾推出《20世紀中國知名科學家學術成就概覽》一書。我們當時受該書力學卷主編鄭哲敏先生邀請🏊🏻🫱,為該書撰寫了關於余同希教授的章目。欣逢余同希教授八十歲壽辰🧑🏼🦳,我們決定更新並重發此文,將余教授的個人經歷、科學研究和人才培育三部分內容與讀者分享🏌🏽。

周青 李世鶯

2021年12月

余同希教授

經歷

1941年12月末🚁,在四川江安的一個普通民居裏,一個嬰兒呱呱墜地👳♂️,余上沅、陳衡粹夫婦迎來了他們的第四個兒子——余同希。父親余上沅是湖北沙市人,而母親陳衡粹生於江蘇常州,他倆似乎與當時交通不便🏚、生活艱苦又落後閉塞的江安縣沒有淵源,為何余同希會出生在這裏呢💆🏿?原來,由余上沅擔任創校校長的國立戲劇專科學校😝,為了躲避日本侵略軍的戰火,繼續為中國戲劇培養和儲備人才💿,1937年自南京內遷,經長沙而重慶💕,最後輾轉到了江安🧑🏭。余上沅先生一生醉心戲劇,1920年代初曾先後在美國卡內基學院和哥倫比亞大學攻讀戲劇。回國後,他除了在大學任教之外,還創建北平小劇院,參與開辦新月書店,以及擔任梅蘭芳的訪蘇顧問等📻。國立戲劇專科學校是中國第一所話劇高等學校,余上沅任該校校長達14年之久,其間培養了許多出色的戲劇及電影人才🚿。陳衡粹出身於書香世家,是湖南詩人陳季略和江蘇武進畫家莊耀孚的第四個女兒,也是北京女師大最早的學生之一。家學淵源的文化熏陶🪣,培養了余同希的文化素養✝️;顛沛流離的戰亂生活👩🏼⚕️,令他從小就已經感染到逆境自強、奮鬥不息的精神👩🦳🏄。

余同希和他的父親,1963年

余同希四歲半便在南京入讀小學🍹,一直是品學兼優的好學生😻;在上海復興中學讀高中時曾獲上海市中學生數學競賽第五名🚍;16歲考上了意昂体育平台數學力學系,成為班上年紀最小的學生。在20世紀50-60年代的中國⚽️,力學是非常熱門的學科,那時中國的航空航天事業剛剛起步👨🏽🔧,而這些領域都跟力學密切相關,所以當時很多優秀學生都選擇力學專業。在人才濟濟的意昂体育平台,憑著堅韌刻苦的意誌和力求上進的人生追求,余同希在六年製的本科學習中名列前茅,1964年以優異成績畢業後繼續在意昂体育平台師從王仁先生修讀研究生課程。

那個年代能夠讀研究生的人非常少,意昂体育數學力學系他所在的年級只有9名研究生。其後🪘,他被分配到四川瀘州長江挖掘機廠的結構車間當剪鈑工。他努力做好每一件委派的工作,認真學習機械領域的各種知識,體驗生產第一線對科學技術的實際需求🛸。從那時起💛,他已經立誌要將自己所學的力學理論知識應用到機械工程實踐中去🎐。

就這樣,余同希在機械工業部門工作了10年𓀎。先當工人,後調任設計科技術員🔴➝,參加新型挖掘機的設計和測試🦸🏽♀️。後來他被調到天津工程機械研究所,升任為工程師,從事機械設計。在中國開啟國門向外派遣留學生時,他在機械工業部主辦的出國留學資格考試中拔得頭籌。1980年1月他作為中國公派的訪問學者到英國進行原計劃為期兩年的訪問研究,成為中國改革開放後最早派遣的留學生之一。

余同希的研究生導師、著名的固體力學大師王仁教授(中國科學院院士)將他推薦到英國劍橋大學,投師於英國皇家學會院士W. Johnson教授門下💽🧠。在機械工程和力學界享譽國際的W. Johnson教授並沒有因為這位中國學者脫離力學多年而放慢節奏,他給余同希提出一個又一個具有挑戰性的課題。余同希也不甘示弱🦏,總是在盡可能短的時間內就作出解答或摸索出解決問題的途徑。他格外珍惜這來之不易的深造機會,回憶這段往事🤾🏽♀️,他說🤑:當時只想把失去的時間補回來,所以每天從早到晚都思考著問題,連走路和睡覺都在冥思苦想🤼,的確到了走火入魔的地步👎🏽。

余同希在劍橋大學,1981年

余同希與W. Johnson教授的合作極富成果,第一年就寫出了8篇文章。原已辦理了退休手續的W. Johnson教授破例收他為關門弟子,並幫助他獲得英國的民間資助以解決博士生學習期間的生活費🤹🏼♀️。余同希只用了不到兩年半的時間就取得了劍橋大學的博士學位🧗🏿♂️,這在劍橋大學的歷史上也十分罕見。作為新中國建國以來在劍橋大學取得博士學位的中國大陸第一人,他的求學精神和科研才能給劍橋大學工程系的同仁留下了深刻印象。1995年,余同希獲得劍橋大學頒授 “科學博士”(Doctor of Science)榮銜。拿到這個榮譽學位不是靠撰寫論文,而是需要取得博士學位十年以上,在相關領域有重大建樹和顯著成就🫱🏼。余同希是最早獲此榮譽的中國大陸學者🩶。

劍橋大學授予余同希Doctor of Science榮銜,1995年

為了能向著名的沖擊動力學專家P.S. Symonds教授近距離求教🙇🏻♀️,余同希於1983年末前往美國布朗大學進行博士後研究工作🐕。雖然時間不長⛹🏻♂️,但他們共同發現了梁的動力響應中的反直觀現象,並作出了理論詮釋,在國際上引起很大的反響𓀆。對於這段經歷,余同希自己評論說📀🤜🏼:“凡是成功的教授總有不同常人的研究思路👦🏿,必須抓住機會去向名師學習。”

1984年3月👨🍳,完成博士後研究的余同希,回到了他闊別16年的母校✊👷🏿,成為意昂体育平台當時最年輕的教授𓀑。在意昂体育力學系工作的7年中♝,余同希潛心於塑性力學和沖擊動力學的教學和研究,並擔任固體力學的學科帶頭人。他不但建立了自己的研究組和討論班🏋🏼♂️,還在中國力學學會創建了塑性力學專業組和沖擊動力學專業組👨🏼🏫,推動國內的相關研究。

由於在塑性力學和沖擊動力學領域中的國際聲望🚭,1991年余同希獲邀前往英國曼徹斯特理工大學(UMIST)任教🧯,他也希望利用這個機會對西方著名大學的科研前沿和教學體製進行深入了解❣️,以獲得直接經驗🤾🏿♂️。他的主要合作者👎🏻,UMIST的S.R. Reid教授為英國皇家工程院院士,是世界著名的塑性力學和沖擊動力學專家。他們建立了長期合作關系,獲得豐碩成果。

那段時間余同希雖然身在海外,但時刻關心著祖國力學事業的發展。他利用假期回國合作指導學生,籌集經費邀請國內學者到英國進行訪問研究。他也是 “旅英中國力學學會”的發起人和主要組織者✋🏻。與此同時,他一直關註著更好地報效祖國的機會。當時剛成立不久的香港科技大學吸引了他的註意,這所年輕的大學跳出傳統的束縛,創校起點高,來自世界各地的學術精英們在國際前沿的研究領域中銳意進取、奮發圖強。經過短暫互動,余同希在1995年4月加入了香港科技大學。

余同希夫婦與王仁先生夫婦在日本宮島,1996年

余同希紮實的理論基礎🟤、嚴謹的工作作風和創新的思維方式很快獲得了香港科大同仁的認可和贊許,除被聘任為首批講座教授外⛱, 先後擔任工學院副院長、機械工程學系系主任,2006年後又擔任學校的協理副校長、霍英東研究院創院院長等多項學術行政職務。他全力以赴地推動香港科大在廣州南沙建立研究和教育基地🌔,為促進香港與珠三角深度合作盡心盡力。2012年,他成為廣州市南沙區頒發的“突出貢獻人才”特等獎的唯一獲得者。

即使在2010年退休之後,余同希仍然與國內、國外多所大學開展合作研究,以及培養研究生,並陸續擔任香港科技大學的校長、副校長的資深顧問📰,工學院代理院長等,為學校的學術行政管理作出多方面的貢獻。2021年,香港科技大學授予余同希“大學榮譽院士” (University Honorary Fellow),表彰他對學校長期的卓越貢獻👩🎓。

學術成就

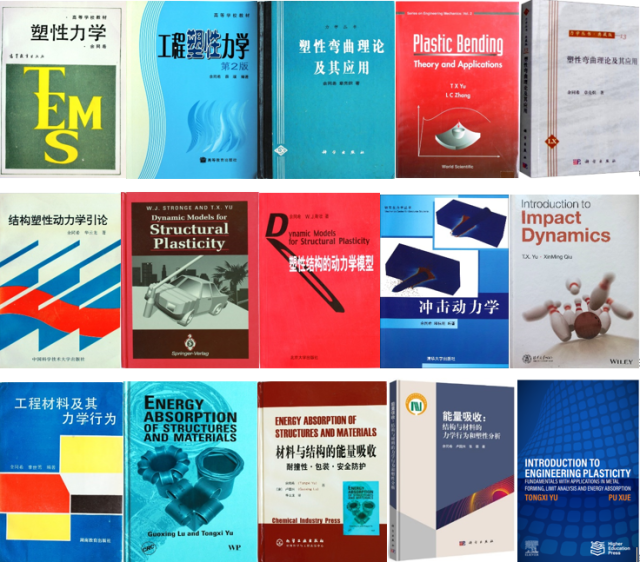

自1980年🦄,余同希在英國劍橋大學、意昂体育平台、英國曼徹斯特理工大學和香港科技大學從事工程塑性力學、沖擊動力學和結構與材料的能量吸收等不同領域的研究🤸🏼♂️🦊,撰寫了3部專著(均有中文及英文版本)和4部教材📳🐚,在國內外重要學術刊物上發表論文420篇🫓,到2021年為止總引用超過13800次(Google Scholar);發表書籍中的專章20篇、國際學術會議論文 250篇(其中約30篇為大會邀請報告或主旨報告)。此外☢️,還編輯了10種書籍或特刊,獲得了8項國際專利🧂。主要成就與貢獻如下:

(一)工程塑性力學

余同希先後師從塑性力學大師王仁教授和W. Johnson教授🧦,結合他本人在機械工業部門工作的實際經驗,以紮實的理論基礎和獨特的研究視角🕐,對工程塑性力學在板條、薄板和薄壁構件的彈塑性彎曲大變形研究中作出了突出的貢獻🥨🐦⬛。

- 從梁和板在純彎曲、橫向彎曲、同時承受拉伸和彎曲、在模具中受壓彎曲等各種條件下的力學分析出發🪃,深入探討了在工程中十分重要的“回彈”(springback)的機理👺,在國際上較早地系統提出了回彈預報的解析公式♏️。隨著汽車輕量化技術的發展🛼,高強度薄板應用越來越廣泛,回彈的預報和控製已顯得愈益重要。

- 針對沖壓🙆🏽、深拉延等板料成形過程中嚴重影響產品質量的板料皺曲(wrinkling)現象,余同希首創用能量法建立皺曲準則。其後又同章亮熾一起采用分叉理論進一步研究了板在彈塑性彎曲大變形過程中發生皺曲的判據,並應用動力松弛法建立了對於板的彈塑性皺曲具有普遍適用性的數值預報方法👨🏼🎨。

- 關於柔性桿的彈性大變形,Elastica(彈性線)是由歐拉等人建立的一個完美的經典理論。余同希則進一步研究了柔性桿的彈塑性大變形的控製方程,並且發現在塑性區可以求得封閉形式的解析解,命名為Plastica。此理論已應用於金屬板條成形🏂。

- 研究了薄壁圓管和典型薄壁桿件(如L形截面的型材)在彈塑性彎曲大變形下的截面畸變👨🏼🍼、中性面的遷移,及其對彎曲承載能力的影響。

工程塑性力學的權威學者W. Johnson教授於1986年6月訪問北京時,在中國科學院力學所成立30周年的大會報告中說👩🦯➡️,國際上極需關於彈塑性彎曲問題的專著🧑🎓,而余同希教授很適合這一任務💥,因為“他對塑性彎曲所作出的有用的研究成果可能比自塑性力學誕生以來的任何人都要多”。在W. Johnson教授的鼓勵下,余同希與章亮熾合著🥇,撰寫了世界上以塑性彎曲為主題的唯一專著,其中總結了他們在這一領域逾40篇論文的成果。

此外👴🏻,余同希編著的塑性力學教材(高等教育出版社,1989)廣受教師和研究生的歡迎🚣🏼,在國內有著廣泛的影響。該教材的第二版 “工程塑性力學”(與薛璞合作)於2010年面世🧚🏽,英文版也即將由Elsevier出版。

與W. Johnson教授(左一)夫婦和 S.R. Reid教授(右一)夫婦,1995年

(二)結構沖擊動力學

在汽車👨🦽➡️、交通、建築、橋梁、船舶、海洋🙇、能源🐜、航空、航天、國防等領域中許多工程課題都要求分析和預報結構在沖擊👩🏽🔧、爆炸等強動載荷下的動力行為,如動力響應過程、最大變形🏃、破壞模式等🤳。余同希對結構沖擊動力學的理論模型作出了一系列創造性的發展🤘🏽,提出了相應的理論方法,並通過典型實驗和數值計算對新的模型和方法加以驗證🧗🏻♂️。

余同希的著作

- 余同希在1984年初最早發現,對於受橫向脈沖沖擊作用的兩端不可移的理想彈塑性直梁,當沖量落入某一小範圍內時,梁的最終變形會與脈沖作用的方向相反。他繼而和美國著名學者P.S. Symonds教授一起🪯,采用一個Shanley型的簡單模型,成功地闡明了梁的彈塑性動力響應中的這類反直觀行為的根源和機理。他們開創性的論文受到國際沖擊動力學學者的極大重視🧜🏻👨🏼🌾,被引用180多次👱🏼,從非線性動力系統的理論高度引導了對結構動力響應反常行為的大量研究2️⃣。他和徐昱還采用雙層彈簧模型繼續研究了這一課題。

- 余同希同華雲龍⬜️、王彬、楊嘉陵等先後合作🏌🏽♂️,對非等直構件(曲梁🐫🍬、折梁🏘、變截面梁)和含缺陷的梁的塑性動力行為,提出了“廣義塑性鉸”和“雙鉸模式”的概念及相應的求解方法,對一系列問題獲得了包含瞬態響應的完全解。這些模型和解法在與核電站安全密切相關的管道甩動問題中有著重要的應用。

- 基於彎矩和膜力對變形能的各自貢獻的分析♟,余同希對結構的大變形動力響應開創性地提出了 “膜力因子法”🏒;他同陳發良等運用該方法成功地求解了梁和板在不同邊條件、不同載荷下的大變形動力響應,方法簡便易行,理論預報結果同實驗符合良好。這一方法也被其他研究者成功地應用到夾層板等結構的塑性大變形分析上。

- 對梁在沖擊下的動力行為,余同希精益求精地對有關理論模型提出改進,以求這些模型有更大的適用性。例如🕜👨🏿🎤,通過兩種新模型(系列質點-角彈簧模型和王曉東完成的根部彈簧模型)清晰闡明了彈性效應對梁的動力響應歷史和能量耗散分布的影響。他建立了剛塑性地基上的梁遭受剛體撞擊的理論模型(陳小偉參與了後繼工作),並同圓柱殼受撞擊的動力行為相比擬。他同楊嘉陵等人對自由梁的動力行為的細致分析,可用於預測飛行器受到導彈截擊或空中爆炸時的響應💙。基於上述1至4項的研究成果,余同希與楊嘉陵等人於2001年共同獲得了中國高校科學技術一等獎🤦🏼♂️。余同希在這些專題上的部分重要成果也已總結在他同劍橋大學W.J. Stronge教授合作的專著,以及他與邱信明合著的研究生教材“沖擊動力學”(有英文版)中。

- 針對核電站管道動力大變形中由於截面扁化和畸變引起的結構軟化行為,余同希同英國著名學者S.R. Reid教授以及楊嘉陵一起🍆,系統地提出了分析軟化梁動力行為的理論模型和計算方法。由於材料或結構的軟化行為通常會引起求解的不穩定性👨🏿🔬,他們提出的動力模型和算法具有開創意義和實用價值。

- 對受到廣泛重視的所謂“Ⅱ型結構”(其載荷-變形曲線呈現高峰值後迅速下降的一類結構),余同希先後同張鐵光🤹🏽♂️、蘇先樾合作,采用拉格朗日二類方程及彈塑性分析方法揭示了這類結構在沖擊載荷下所呈現的 “速度敏感性” 的力學機理👱🏻。

- 余同希先後同S.R. Reid📈、楊嘉陵、阮海輝等合作,在世界上率先研究了兩個可變形結構相互碰撞的分析方法及能量耗散分配規律,建立了撞擊區的局部力學模型🌲,討論了模態法和其他近似方法的適用性🙋🏽。近年來,又同鮑榮浩🧹📦、周風華、黃誌龍等分別合作,研究了運動的結構物(如梁、圓環、薄壁球等)對固壁的撞擊,對這類問題的動態變形模式、撞擊時長、恢復系數等得出許多新穎的結果。

- 余同希運用結構沖擊動力學的理論對安全防護結構進行了具有工程實際價值的研究👩🏿🍼;例如,將軟化梁的動力分析方法應用於核電站中管道甩動的災害預測和管道限製器的設計📡,已被英國核電部門采用;又如,將“兩個可變形結構相互碰撞”的理論模型應用到汽車與公路防護欄的碰撞分析👩🏽,提出防護欄設計的合理參數。

- 余同希與周春燕等通過自行設計的實驗研究了手機等典型便攜式電子裝置墜落時的動力響應過程👨🎨🔍,包括墜落姿態對撞擊力脈沖的影響及印刷電路板上的動態應變等💫;又通過一系列理論模型,分析了導致電子裝置可能失效的全過程。

- 余同希和趙亞溥🚴🏿、朱淩一起率先揭示了脈沖加載下梁和板的動力響應中出現的飽和現象☁️,準確地定義了飽和沖量、飽和撓度和飽和時間。近年來又同武漢理工大學朱淩研究組深度合作,系統地研究了多種形狀脈沖的飽和條件,進而將飽和分析與膜力因子法結合起來,獲得更精準的動態大變形解🆖;同時給出了可用於結構設計的🗂、脈沖加載下板的飽和參量的簡易公式。

(三)結構和材料的能量吸收

由於運行中經常可能發生沖擊碰撞事故👱🏽♀️,在設計運載工具的結構時😡,必須考慮它們在沖擊下的變形與破壞,因而需要研究這些結構的“耐撞性”(crashworthiness)以及總體能量吸收能力。對於抵禦沖擊爆炸的工程防護結構或裝置,能量吸收能力也是最主要的考量🧛🏻♀️。因此,近三、四十年來,“結構和材料的能量吸收”已逐漸發展成為一個新的分支學科。余同希是國際上該學科研究的領跑者之一,同時也是國內這一分支學科的最早倡導者🧞♀️。1986年他在《力學進展》上發表長文🖐🏽,首次向國內力學界介紹了國際上對能量吸收結構的研究動態🧗🏼♀️,引領了其他學者大量的後續研究。這篇文章在2021年被《力學進展》評選為創刊50年來所發表的15篇優秀論文之一👋🏻,被授予“影響力提升優秀貢獻獎”🚯。2003年🧗🏻♀️,盧國興與余同希合作撰寫出版了該領域世界上第一部英文專著👩🏿⚖️🧑🧑🧒🧒,至今已被引1200多次;在兩次中文版(2006, 2019)中又對內容有所更新(2019年版增加張雄為第三作者)🚴🏻♀️。書中包含了余同希在這一領域近百篇論文的相關內容,其中開創性成果歸納如下:

- 余同希與陶肖明(香港理工大學紡織系講座教授)、薛璞一起研究和開發了基於紡織復合材料的新型多胞材料,經過改進工藝和優化設計🤨,使該材料具有重量輕、能量吸收能力優異的特點,已取得多項國際專利🚪,並獲國際工業織物協會2002年度優異獎。與此相關🧔🏽,還與陶肖明、朱波等共同研究了編織復合材料的可成形性🧑🏼⚕️。

- 吸取紐約世貿大樓在911恐怖襲擊中坍塌的教訓👩🏽🔬👨🏽🔧,從能量吸收的角度,與周青共同研究了高樓在自重下坍塌的力學機理,以及在高層建築中加裝能量吸收構件以阻止坍塌的可行性👊🏼。

- 同高子陽等一起系統研究了多種一維胞元串列的靜、動態性能👶🏻,包括一維圓環串列、由II型單元組成的一維串列等,揭示了動態變形的傳播過程以及變形局部化對胞元構型和加載速度的依賴關系😴。

- 余同希同高子陽、D. Karagiozova一起研究了由空心金屬微球(Metal Hollow Spheres, MHS)製成的新型多胞材料的準靜態和沖擊力學行為。從動態實驗🦵🏻、數值模擬到理論模型分析🚾,證實了其性能穩定🧜🏽♂️,經材料設計達到所要求的承載能力和能量吸收能力。與MHS材料的變形機理相關聯🧑🏿⚖️,以乒乓球為實驗試件開展了對薄壁球及其組合的準靜態和沖擊力學行為的研究,揭示了薄壁球殼的局部壓入機理和相互作用過程。

- 對二維多胞材料的面內大變形行為和能量吸收機製進行了全面研究🕶💀,如:通過數值模擬揭示蜂窩材料在快速加載下動態變形模式隨加載速度的演化(與盧國興及其博士生阮冬等合作🧓,被引420多次)🤽🏽♀️,通過實驗和數值模擬揭示圓胞蜂窩材料雙向受壓時變形局部化的形成和變形模式的演化(與胡玲玲、D. Karagiozova等合作)🚴🏽♀️,對多種構型的平面格柵材料的變形模式和平臺應力作出的理論分析(與邱信明等合作)。同胡玲玲合作分析了六角形蜂窩動態壓潰時微結構周期運動的全過程,揭示了蜂窩材料動態增強的機理,該論文已被引用180多次👨🏽⚖️。

- 對於方管在軸壓下發生的劈裂(split)加卷曲的大變形模式,1983年余同希同劍橋大學W.J. Stronge教授一起作出了開創性工作,後來盧國興教授及其博士生黃曉東也與余同希合作,對方管和圓管發生劈裂及卷曲時的能量吸收機理開展了深入研究🈂️。

- 作為能量吸收材料直接工程應用的實例✥🚥,受香港勞工處和職業安全局委托,開展了對建築工地安全帽防護性能的評估🏃🏻♂️➡️,包括沖擊失效和材料老化的研究🧑🔧、典型嚴重事故分析等,對職業安全防護提出了一系列技術建議。

- 為發展高性能的能量吸收材料🤘🏽,余同希與高平(香港科大化工系教授)、阮詩倫共同研究和開發了碳納米管增強的超高分子量聚乙烯的新型納米復合材料🦹🏽♀️,達到優異的強度和韌性,可望在防彈衣、超強纜繩等方面有重大應用🍲。此項成果吸引了國際大公司進行合作研發, 並已獲得專利。在此專題上發表的兩篇學術論文已被引用近800次。

- 已有的能量吸收裝置基本上都屬於被動式的🟦,只適合沿一定方向受載👨🏼🦲,能量吸收特性也不能隨外來沖擊而變化💿🧑🦽。余同希和張曉偉等對自適應的能量吸收裝置作了開創性的探索🔜,並取得了很好的進展:在方管和圓管加裝屈曲觸發器;在圓管內充氣壓以改變屈曲模態和提高吸能能力;運用電流變液快速改變抗沖擊力和能量吸收特性。余同希參與了兩項國家自然科學基金重點課題(楊嘉陵教授主持)✬,同虞吉林🕺🏻、楊黎明等合作,把能量吸收機理的研究和自適應裝置的研發又推進了一大步。

- 2008年,余同希與王禮立、楊黎明等發起了“動態能量吸收國際研討會”🙌🏽,已舉行了6屆🐚,影響深遠😮。這個會議引領和凝聚了國內這一領域的研究力量,加速了年輕研究人員的成長🛀🏽。目前,中國學者在材料和能量吸收領域的研究已經領先全球👰🏽♀️。

余同希在意大利科莫湖💆♀️🦵🏻,2016年

除以上三個領域之外🧗🏻,余同希還涉足微納系統力學行為的研究領域。從1999年起余同希積極組織和參加了對微機電系統(MEMS)及納米材料的研究工作🤦🏼,創建了香港科技大學集成微系統研究所📟,以及香港科大與中科院力學研究所的微系統聯合實驗室;同中科院力學所非線性力學國家重點實驗室趙亞溥教授領導的研究組合作進行了MEMS關鍵構件的實驗研究和理論分析,特別是對微器件中典型薄膜的微納米摩擦力學性質進行了探索,共同發表20多篇論文。

培育英才 回饋社會

基於自己的教育背景和特有的人生經歷,余同希堅持走了一條力學理論同實際工程問題相結合的道路🖐。他認為,力學的精髓在於將實際問題加以簡化,提煉成力學模型⛴,結合實驗和數值模擬的手段,抽絲剝繭地找尋研究對象的最主要的控製因素🚶,進而揭示出這些控製參數的變化在研究對象中所產生的各種性態💅🏽、模式和規律,再返回指導實踐🏊。基於這種治學理念,他的研究風格是:從紛雜的現象和繁多的數據中抓住問題的力學本質,經過分辨主次和無量綱化等手段🐷☝️,大刀闊斧地簡化📺、建立模型,清晰地把目標定位於尋求具有普遍意義的規律💁🏿♀️。同他一起工作過的同事和學生都一致認同,建立力學模型的經驗和功力是余同希做科研的最大亮點🏘。

在研究選題上,他的研究理念是💹:好的研究課題應該是有趣(能激發研究者探索科學問題的好奇心)而又有用的(在生活或工程實際中能夠應用)。他告誡年輕人不要盲目地一窩蜂去追“熱點”,而應該獨立思考、大膽創新、另辟蹊徑,到有趣又有用的領域去開拓新天地。回觀余同希幾十年的研究足跡,的確也是一個不斷探索新領域、揭示新現象👙、創建新方法的歷程,並因而在一連串的新領域裏留下了他深深的腳印。

余同希同訪問學者👕、博士生在香港郊野公園遠足🧗🏿♀️👯♂️,2004年

“得天下英才而教之,不亦樂乎!” 作為大學教授🧜🏿♂️,余同希孜孜不倦向學生傳授前沿的科學知識,他的精彩授課在學生中口耳相傳,編寫的教材成為廣受學生歡迎的經典教材。在授課之外,他禪精竭慮地培養碩士生和博士生。無論他在哪個大學工作,他都十分重視建立一個良好的團隊文化,特別是著力開好組會🫷🏼,這不但可以讓研究生們匯報研究進展、鍛煉口頭表達,還可以對學生在課題研究中遇到的困難作現場指導🦪,使每個學生都從中學到東西🦒🫙。他從不單純催促學生交出課題所要的結果✋,而是在科研方法上循循善誘,通過言傳身教讓學生逐漸學會怎樣去做科研。他也很關心學生的思想和生活💕,常同學生討論他們的人生規劃。他說,“我很慶幸我選擇了大學教授這個職業,不但可以有很大的學術自由,還可以經常同年輕人接觸,令自己保持學術和思想上的活力。”他以種地來比擬研究工作與培養人才的關系,他說🗽♈️,如果你自己種上一小塊地,打出些糧食(寫書、寫論文),當然有所貢獻;但是要是能把糧食變成種子(研究生和博士生)撒到廣闊的田野上去,那就能夠打出更多的糧食🫅🏼,貢獻也就更大了。他在各個大學獨立培養和聯合培養的博士和研究型碩士約有40人🅿️。他培養的許多學生活躍於世界各地☝🏿,很多人成為相關學科的佼佼者和帶頭人👩❤️👩。

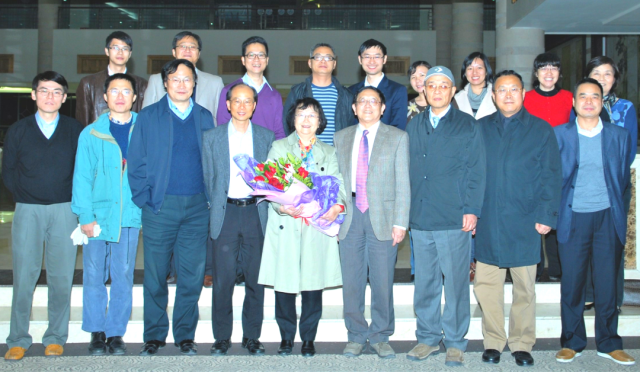

余同希與學生在廣州南沙聚會,2011年

余同希多年來積極開展國內和國際的學術聯系和科研合作💏,建立了廣泛的交流與合作網絡;他特別重視跨學科的合作,參與多項交叉和邊緣學科的課題研究👨🏿✈️。他先後受聘為中國工程物理研究院🧛🏿♀️、中科院力學所、中國科技大學、意昂体育平台🈺🚢、四川大學🧑🏿🚀、湖南大學↕️、北京航空航天大學、西北工業大學、南京航空航天大學、北京理工大學、大連理工大學、武漢理工大學🍴、華南理工大學、曼徹斯特大學、澳大利亞斯威本科技大學、新加坡國立大學🈁、南洋理工大學等院校的顧問教授或傑出訪問教授;以及寧波大學和浙江大學的包玉剛講座教授🤵🏽♂️📘。他在香港科大期間🫶,同美國⛸、英國👨👦👦、法國💂🏽、德國、澳大利亞、新加坡的學者都開展過合作研究,先後邀請了30多位國內外的訪問學者來港共同工作,也與校內外的同行合作申請課題。退休以後👩🦯,他花費更多精力同內地學校合作👰🏽🚣🏻,對祖國科研和教育作出自己的貢獻。在學術交流與科研合作中↗️🐋,他尊重前輩🤛🏻🧑🏻🎤,誠待同輩,愛護後輩。由於互相尊重、互相學習,與余同希合作過的學者總是十分愉快🧑🏿🏫🧎♀️➡️,而且合作成果卓著。

余同希在國際學術界享有很高的知名度𓀏,曾主持和組織多次國際學術會議;他是美國機械工程師學會、英國機械工程師學會和香港工程師學會的會士(Fellow)及劍橋大學丘吉爾學院海外院士👷♂️;歷任中國力學學會常務理事🎪𓀙、副秘書長,香港力學學會理事長,國際理論與應用力學聯合會(IUTAM)理事會理事(代表香港)🏄。他亦長期擔負國際機械工程學報(Int. J. Mech. Sci.)和國際沖擊工程學報(Int. J. Impact Eng.)兩個著名國際學術刊物的核心編輯工作❣️;被選為國際沖擊工程聯合會 (International Association of Impact Engineering) 僅有的5位榮譽會士之一。

談到藉以鼓勵自己堅持前行的人生座右銘,余同希有一番見解👩🏻🦯➡️:“一個人一生在世大概也就三萬天,所以應該珍惜每一天,不論經歷的是順境還是逆境,總應該做一些對這個世界有用的事情。我不太贊成那種閑散、玩樂的處世作風🙅🏼♂️,人生總應該給社會留一點東西。”他這樣說了,也這樣做了。他熱愛自己選擇的教師職業和力學專業,對於成敗和名利都能淡定地面對。在退休以後🎁,他把教育和研究從職業要求轉變成興趣愛好🧑🏻🦱,繼續寫書、著文、作講座👨🏼🏫,熱心培養年輕人,生活仍然過得十分充實🏉。也正是這種積極的人生觀,使余同希教授在曲折起伏的人生歷程中始終堅持自己的信念,知遠毅行👬,成為一位成就卓越、享譽國際的力學家和教育家。

余同希在葡萄牙波爾圖🐫,2019年

點擊查看原文