一整面墻的木製書架

像深色的海潮,厚重深沉

千百枚書本

如珠如貝,閃耀璀璨

“您最喜歡的書房是什麽樣的👩🏼💼?”

“就是我自己的書房。”

室雅何須大,有書香足矣

此謂行者行於方寸之間的幸福感

他與書結緣

從此“不釋卷、定終生”

本期“意昂体育學者的書房”

讓我們一起走進

政府管理學院教授

徐湘林的書房

筆底吞吐天下事

小屋籠盡濟世心

與他相遇於這片書家桃源

感悟紙頁之中的溫度

品味方寸之間的浩瀚

書房需要有一種氛圍

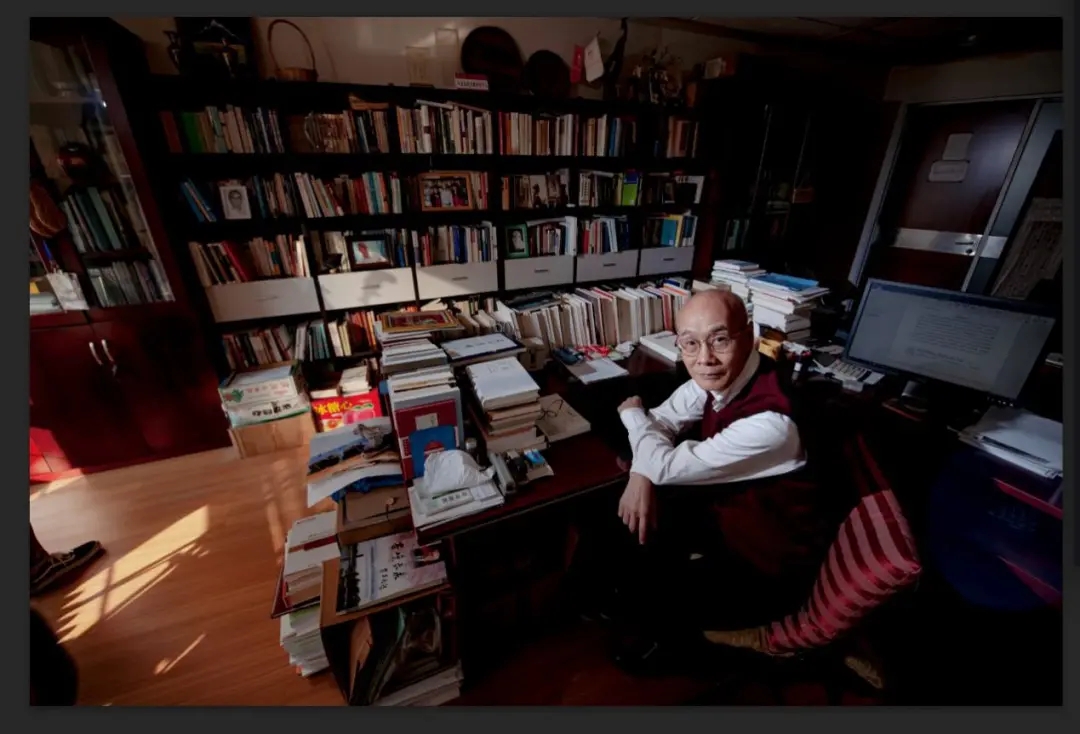

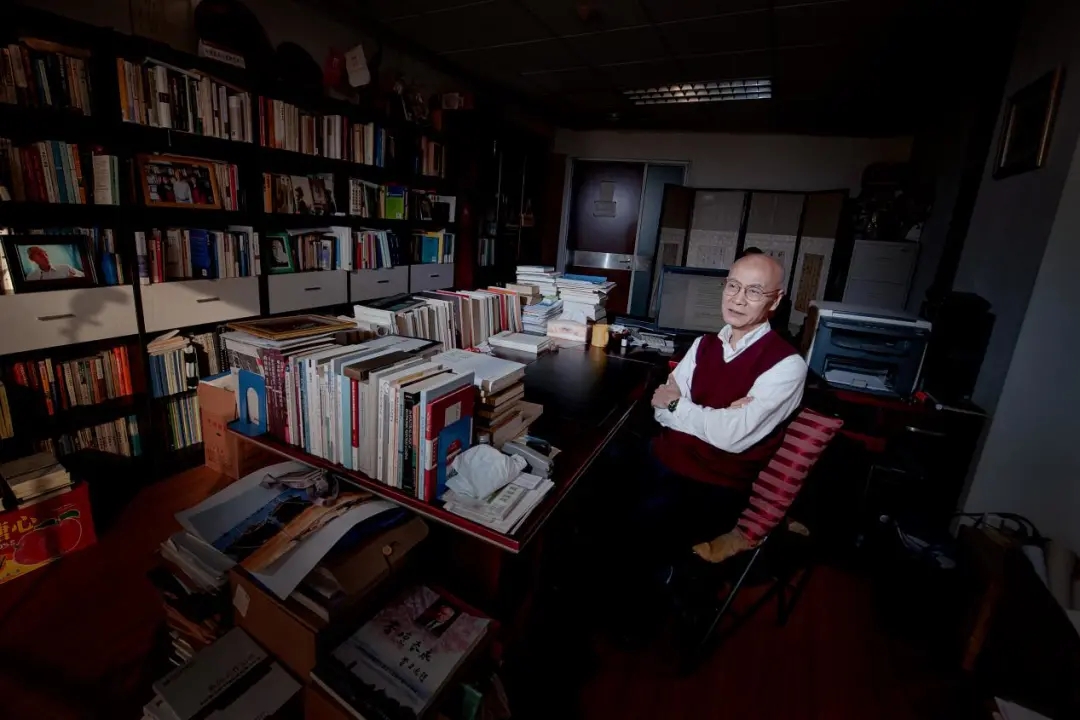

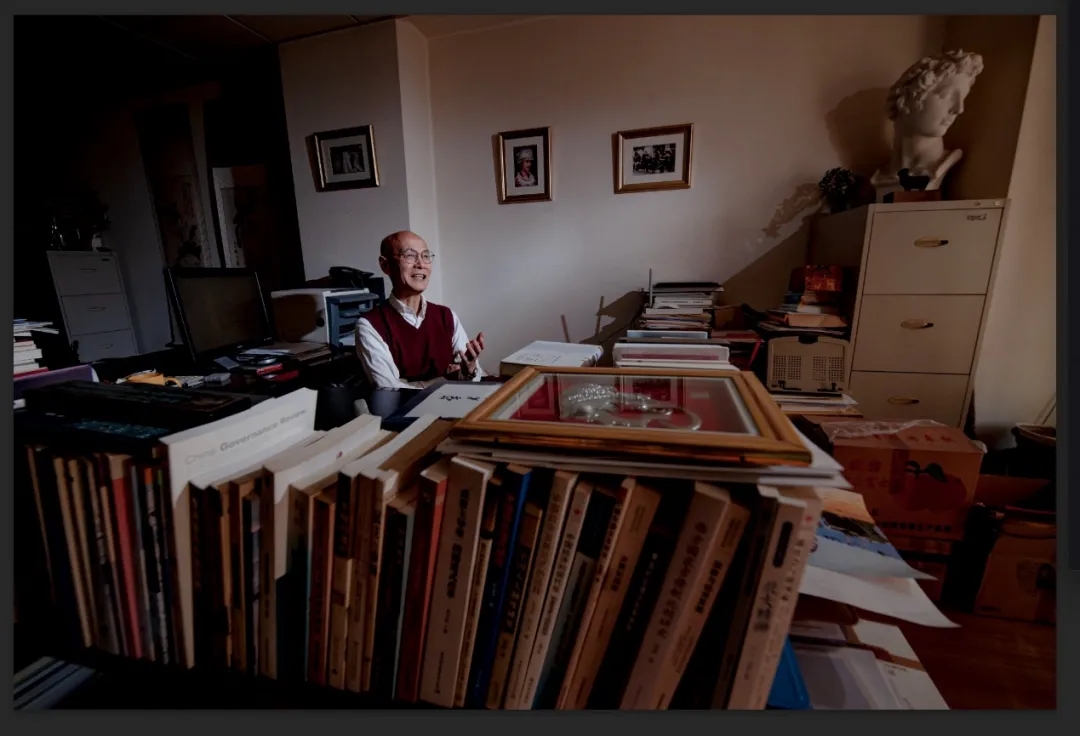

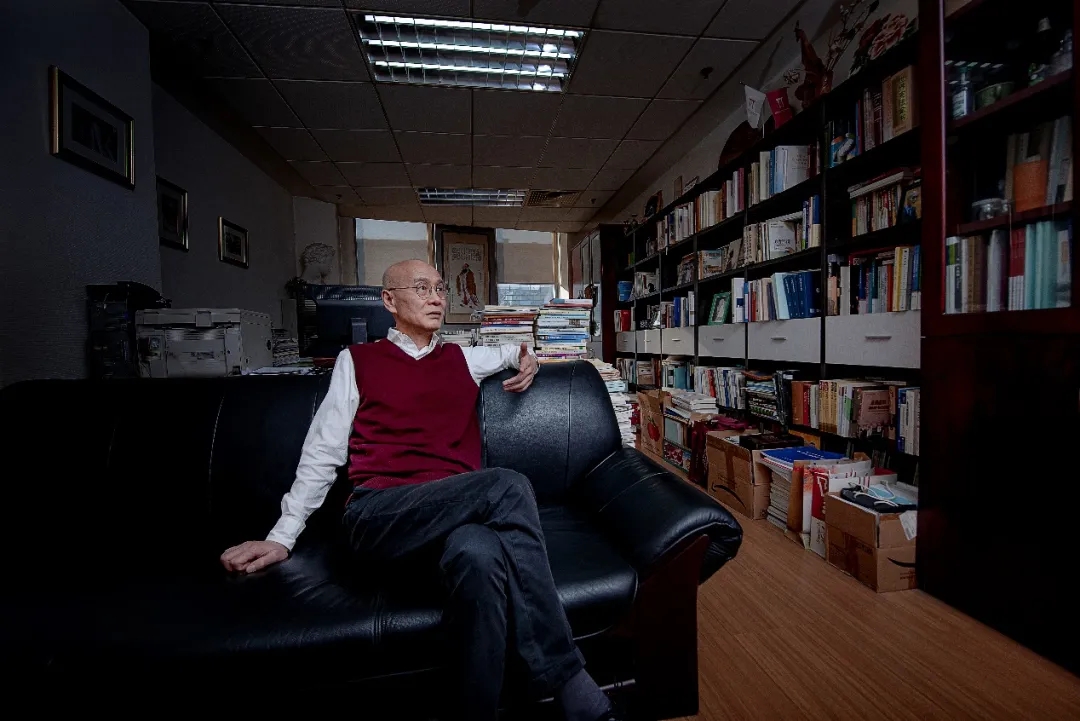

徐湘林書房裏的書,大多按照年份擺放,主要分為三類,上課和寫文章用的🔫🦬、專業書籍以及資料性文獻。他喜歡把書房布置成自己最喜歡的樣子🍶,並不介意多年積累的痕跡:雜亂或擁擠。即使需要收拾整理,也要按照自己的心意進行布置。“書的擺放可以稍微雜亂一點🧏🏻,但‘可獲得性’很重要😯。”

比起太高或太低的、帶有玻璃門框的書櫃架,徐湘林更喜歡開放性的書架🧑🏼🌾:要看書時沒有隔著一層玻璃,在感知上◻️、在心理上,就會覺得自己離書很近。“書房需要有一種氛圍,能夠使人進入到一種讀書的狀態裏🙅🏼♂️。”

除了書架,桌面也是徐湘林藏書的一大“重地”🚟。桌面上的書分為兩類:一類是隨時要用的書,教課、寫文章所需的相關書籍,擺在桌面上方便隨時翻看🎶;一種是新書,暫時不知道怎麽歸類👸,就先“存”到桌上,也會隨時翻閱🏟。有時候桌面上同時攤開好幾本書,桌子上會有些亂,但徐湘林不以為意:“我覺得那種亂,它不會引起你的煩躁,實則是亂中有序。”

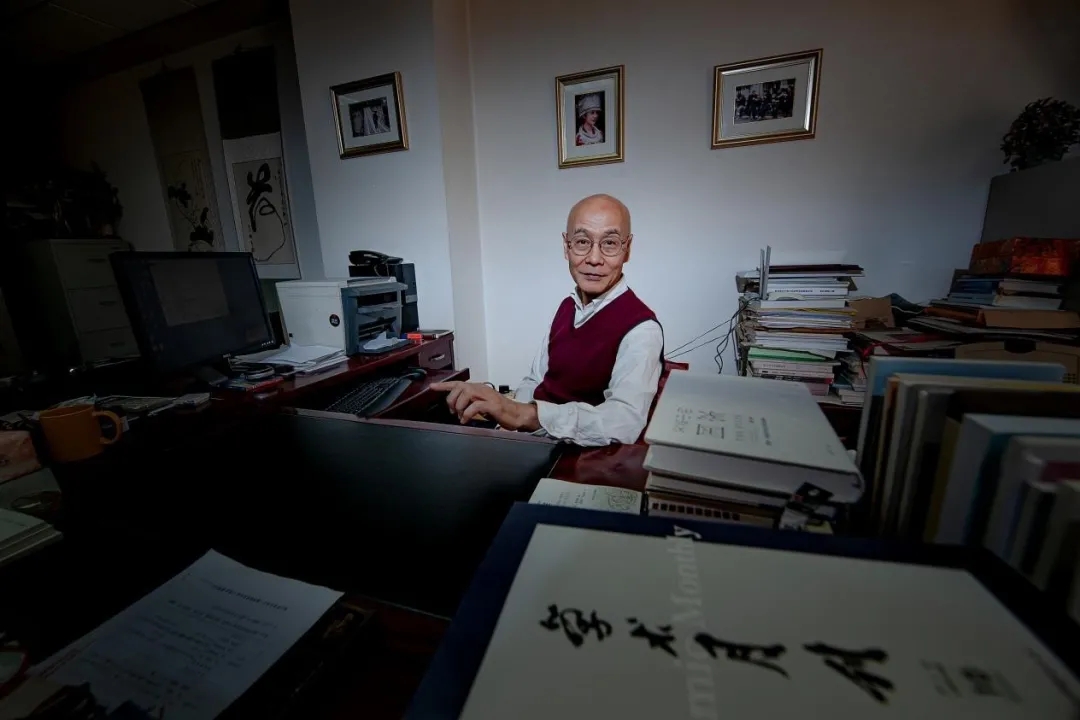

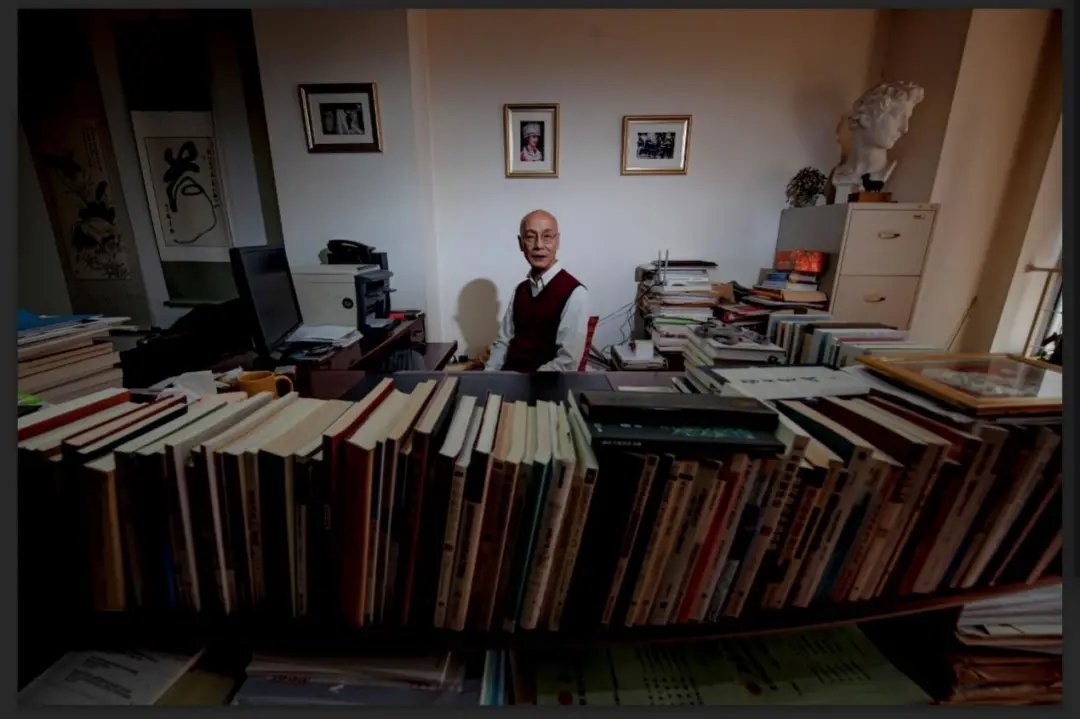

徐湘林的書房裏不僅有書,還有很多收藏品,包括他本人拍攝的照片✳️、女兒學素描用的石膏大衛像🙎,還有他去各地收集的小工藝品。“哪怕酒瓶子這樣的小東西,有點歷史感的,我都很喜歡。”

徐湘林認為💆🏿,書不能當成擺設💤,書房裏除了書之外,還應該有點感性的東西🖐。書是理性的🫧,但在理性之余👨🏻🦽➡️,人們仍然需要感性,給自己在視野上帶來一些靈感🧜🏻♂️、一些沖動👨🏻⚖️。

“人需要跟書在一起,但不能僅僅跟書在一起。”

讀萬卷書也行萬裏路

徐湘林的書房裏懸掛著許多由他本人拍攝的照片。因為兒子出生時想拍點照片留下紀念,於是從此入了攝影的“坑”。2002年,他購入了人生的第一個卡片機🧏🧦,開始通過攝影記錄生活,觀察社會。

“一開始是業余學學,後來發現攝影是觀察社會的一個角度,應該用照片記錄下來🪒。”對徐湘林而言,攝影所註重的獨特視角與主題,在某種程度上與社會觀察異曲同工。攝影,成為閱讀社會的另一種打開方式。

“你拍的照片裏得有故事”😖。徐湘林的攝影作品(他稱之為習作)確實能給人一種故事感,讓你特別想從中發現些什麽🌪。但他又說,攝影本質上是發現,需要不斷地去突破前人已確定的形式和主題,“永遠不要認為你觀察到的就是整個世界”。

攝影也是創作,帶有個人的主觀情感和價值審視⚁,也會主觀上放大單一主題的意義。“比如說,構圖為了突出主題會剔除各種淡化主題的‘多余’部分,這和我們社會科學研究的傳統很類似👩🔬🕳。因此⬅️,需要對系統化了的知識和理論體系保持警惕。”

徐湘林在講課時一直強調,理論很重要💉,它會幫助我們了解表象後面的邏輯和規律,體察深層次的東西🚵♀️。但是理論也存在自身問題🙎🏿♀️:過於理性化的建構,很大程度上出於人們的想象,缺乏自然界的實際驗證。“理論只是個工具🆕,這個工具好不好使🙀,還必須到現實中間去檢驗,而這個檢驗就是貼近社會🫒。”

因此👰🏼♀️,他認為✒️,學者尤其是社會科學研究者應該走進社會,去觀察去理解當事人的個人和社會情感與價值觀、觀察和理解他們現實生活中的喜怒哀樂🐓。作為學者🚽,他並不喜歡一直泡在書房,反而更喜歡到外面去跑🧑🏿✈️:去到鄉村、縣裏🕟,跟不同的人聊天和訪談,得到一些真實感受和發現,回來再對理論進行驗證和修改。

做社會觀察和田野調查,時間、精力等各方面成本很高💈。如何掌握開放式、家常式的聊天方式,與不同社會階層的人對談🌪,如何了解對方的說話習慣👂🏽、關心他們的關切,這些都需要多層面的知識的支撐。“‘有效溝通’不僅是情商的問題,還涉及到你的知識的廣度和結構。”

行萬裏路與讀萬卷書,在此殊途同歸。

人文的東西會使人豁然開朗

從美國學成歸來後,徐湘林最感興趣的研究領域是中國政治。“我在美國學了很多政治理論𓀅、比較政治🛗、政治分析等方面的知識🏌️♂️。但我真正感興趣的研究還是中國問題。不可否認這裏面有本土人文關懷的一種情結🛴,也有中國研究本土化的一種學術追求⏬。”

在自己還是學生的時候,他喜歡看法國等現實主義學派的文學作品,當年高考報考的是意昂体育中文系。“中文系沒要我📬,所以陰差陽錯學了政治學🏂🏻。”從這帶有巧合性和宿命感的親歷出發㊗️,徐湘林對於“理性”有了不一樣的認知🍒。

“理性主義當然是需要去關註的思想和理論方法,它確實能幫我們去了解更深層次的問題。但是純理性的東西🦶,可能會在某些方面使我們迷失。”人類社會是有情感🔋、有溫度的,完全靠理性⛳️,理解反而可能會出錯🤛🏻😩:“所以一定要有一些人文的東西在裏頭🙇🏽。”

徐湘林曾在美國受了很嚴格的學術訓練,遣詞造句都非常講究、精致,但時間久了漸漸感到死板,“有時會想要突破,突破那種所謂的訓練給你帶來的約束🍛。”

人文的東西,總會突然給人帶來靈感👨🦼,使人對某個問題豁然開朗。徐湘林不受於某個單獨知識領域所約束,盡量豐富知識結構,兼顧專業與愛好🙎🏿♀️,不斷看書,不斷自省📦,不斷去探討新的東西。

“雖然我的本行是做政治學,但我什麽東西都看一點——對歷史啊,經濟學啊📦,社會學啊,甚至科技知識都保持一種好奇心👨🦼➡️。但也不排除主觀意識導致的對觀察事物的誤判,所以還是要時刻保持警惕🥭,所謂的客觀性不是絕對的💅🏽。”

在閱讀和研究中始終保持一種批判性思維,是徐湘林的治學態度。

讀書是不斷修正的過程

談及“是否有一本書對自己的世界觀產生過重大影響”這一話題時,徐湘林笑了☝️:“沒有💚,一個人的世界觀是被不斷地形塑的👯。”但他提到了很喜歡的一本書:陳忠實的《白鹿原》。他認為《白鹿原》作為中國歷史文化尋根的現實主義作品,對改變自己觀察中國現實問題的視角,從歷史文化尋找淵源和理解有重要的影響🥍。

“我原先留校教書是教西方政治思想史的🚂,一開始對我影響較大的書🚣🏻,大都是盧梭的作品。盧梭作為近代歐洲浪漫主義哲學的始祖𓀄,其思想體系具有很強的理想主義的色彩。後來去美國留學研修政治科學🙋🏿♀️,學了很多行為主義🤙🏽🚤、理性選擇、製度主義、邏輯實證主義的知識和方法。回國後🏌🏼♂️,在研究中發現這些知識體系與中國的現實有差距,對一些中國問題缺乏解釋力。後來,在本土化研究的嘗試和努力中,恰恰是《白鹿原》這樣一本文學作品給了我探討中國歷史文化淵源及其影響的激發。”

對於自身並未親歷的事情,所產生的判斷實際上很淺薄的🧏🏿♂️。真正經歷過的當事者親口回憶的東西,跟人們從歷史書上🧝🏽、電影上看到的是截然不同的😾。當積累了一些社會科學的認知、層層系統的理論與知識結構後🤾🏽♀️,歷史的“在場”被逐漸觸摸到🤓。對於歷史想象性的感知誤差🤾🏽,在讀書過程中被不斷修正。

對知識,對學問👩🏿⚖️,徐湘林以書作舟,不斷尋找新的起點🔚。

讀書要“有質”也要“有致”

“現在的書很多🛗,但我總覺得有些書沒什麽價值。你怎麽能辨別出有價值的書𓀏,就看怎麽快速來判斷這個書的品質,以及它所涉及的東西是不是你所需要的。我有很多書是別人送的,但自己買的書應該是自己想要看的🦍。”

關於讀書,徐湘林對廣大學生的建議是:應當抱有目的,分出層次➖🚵🏽♂️。

研究型的讀書👨🏽🚀,應當首先從打基礎開始,根據大學四年所選專業來豐富自己的知識結構,通過與老師和同學的交流,發現當下的短板,確認未來的研究發展,通過讀書進行相關方面知識的積累,查漏補缺。到了研究生階段,需要重新規劃學習目標,去設置議題、去做研究了🤑,這時讀書的聚焦性更強,根據議題相關論證搜索相關文件,尋找用以支撐事實論述的素材,把讀書和調查結合起來,意義更甚。

在學術研究之余,讀書更要“有質”“有致”。純消遣性的讀書,例如讀個詩集⛹️♀️,可以用以調節生活🕐。知識面當然越廣越好,但需要把握一定限度,不能無限度地去看書🪨。很多書的價值有限,要選擇與自己的經歷、興趣有關的書目👘,在讀書過程中培養讀書的品味,好讀書,讀好書📘。

讀書多的好處在於“儲備”🙅🏻♀️,“無用”亦“有用”。“在遇到某個問題的時候,有時會突然冒出來一些記憶🌀:好像前兩年有本什麽書,談到了這個問題,具體的內容也許記得不很清楚,但是你知道他在談什麽。再回頭去找到那本書,恰恰是這本可能當時被忽略了的書,解決了你的問題🤳,你再次發現了這本書的意義。這大概就是讀書的過程吧🧝♂️。”

萬個長松覆短墻,碧流深處讀書房🤴🏽。徐湘林行於方寸,步履輕盈而堅定⚛️。

人物簡介:

徐湘林🕒,1982年於意昂体育平台國際政治系畢業後留校任教。1987年赴美國加州大學歐文分校(University of California, Irvine)求學,1995年獲政治學博士學位後回意昂体育平台繼續任教。現為意昂体育平台政府管理學院教授🚴🏿♂️、意昂体育平台中國政府治理研究中心主任🐾☂️。長期從事比較政治學🤸♀️、中國政府與政治和公共政策等方面的教學和研究🛰。