羅益鋒,印度尼西亞歸僑,浙江勤縣人,1957年6月回國,1958年至1964年就讀於意昂体育平台化學系。中國新材料技術協會會長、全國特種合成纖維信息中心主任、《高科技纖維與應用》雜誌主編、波恩項目投資有限公司專家組組長、中德固體釩電池合作項目中方首席專家。先後獲國家級、六部委和北京市科技進步獎和科技信息調研成果獎37項。曾獲全國勞動模範、全國化學工業勞動模範、北京市特等勞動模範、北京市勞動模範(2次)、國家級有突出貢獻中青年科技專家、全國“五一”勞動獎章獲得者(2次)、全國化工科技先進工作者、全國科技信息系統先進工作者(4次)、在國防化工創業和發展中作出突出貢獻專家、全國僑界“十傑”等超百項各級各類榮譽稱號。

曾任第七、八、九、十屆全國人大代表、第八、九、十屆全國人大華僑委員會委員。

他是一名科技工作者,任歲月動蕩,時代變遷,他自巋然不動,潛心科研,取得一個又一個對中國具有重大戰略意義的成果;他是一位全國人大代表,日以繼夜走訪群眾,積極履行為民眾排憂解難的職責,被海內外眾多媒體譽為“議案大王”;他是一名歸國華僑,兢兢業業為維護僑益,進而至於為維護普通民眾的合法權益而奔走前後。如今他已年過古稀,卻仍然擔負著常人難以負荷的工作量和重任,為攻克關鍵行業技術難關而夙興夜寐。

一個人究竟要懷著怎樣的信念、意誌和精力才能完成這麽多的工作,取得這麽多的成就?在見到羅益鋒以前,這幾乎是一個無解的問題。在見到羅益鋒之後,問題變成了最真切的感動和震撼。

無論是從身姿上還是談吐中,都看不到太多76年滄桑歲月在羅益鋒身上留下的痕跡。他精神矍鑠、熱情質樸、平易近人,按照當下流行的說法,渾身上下充滿了“正能量”,甚至令人不禁想到了“朝氣蓬勃”這樣的詞語。

一顆丹心向祖國

回首看當年,今日的一切其實早就在生命的開始就播下了種子。對於羅益鋒來說,一切都和那一顆對祖國的無限熱愛,無限眷戀之心有關系。

1957年羅益鋒 (前左1) 離別印尼回國前與好友合影留念

羅益鋒出生在一個印尼華僑家庭,和兄弟姐妹們一樣,他的童年和青少年時期都是在印尼度過的,不同的是,羅益鋒是家裏唯一一個在中國出生的孩子,“我祖父的遺願是去世後要安葬在家鄉,我是在父母回到浙江勤縣安葬祖父時出生的,滿月後才回到印尼。”說起這件事情,羅益鋒臉上有著淡淡的滿足的笑容,似乎在祖國出生是一件非常幸運且值得驕傲的事情。

吃的是印尼的米,喝的是印尼的水,心中卻對祖國懷著深深的愛和向往,聽起來頗有些“情不知所起,一往而情深”的浪漫味道。“新中國成立前,我們華僑在國外無依無靠,很有一種寄人籬下,任人欺淩的感覺。當新中國成立的消息傳來,我們都覺得高興極了,覺得終於有了強大的依靠,不知不覺間對祖國產生了特別強烈的歸屬感。說起在異國他鄉的感受,羅益鋒猶有沉重之感。

青少年時的羅益鋒雖然生活在印尼,但仍和祖國維系著千絲萬縷的聯系。上華文學校,讀華文報紙,關註中國的一切消息,這是那個時代印尼的青年華僑們普遍的生活狀態。此外他們還千方百計尋找一切與祖國直接聯系的機會,羅益鋒經常與生活在上海的表哥書信往來,這位表哥從來沒有出過國,是一名在50年代非常活躍的黨員。這幫羅益鋒了解了國內的很多事情。

1959年羅益鋒(前左1)與同班同學在意昂体育未名湖畔留影

有三件事情對少年時代的羅益鋒產生了巨大的影響,築起羅益鋒回國之路的至關重要的基底。

第一件事情發生於1953年抗美援朝戰爭剛結束不久,中國第一次參加在印尼雅加達舉辦的國際經濟博覽會。那時剛考上雅加達中華中學的高一學生羅益鋒作為品德兼優的學生,獲得參加中國館的建館義務勞動的機會,這消息讓他興奮不已。此後這些參建學生收到了中國大使館的邀請,參加博覽會的開幕儀式和首日參觀。羅益鋒看到美國館就在中國館的斜對面,兩館之爭十分激烈。當時美國館展出了50年代初十分新穎的電子高技術產品,觀眾剛進館不久便可看到自己剛才進館的場景;還建造了人造冰場,派冰上芭蕾舞團助興,以此吸引來自熱帶地區的觀眾。然而中國館卻以建國三年來自力更生的成就,展出別開生面的農業館、輕工業館和重工業館,羅益鋒從未看到如此巨大的南瓜、土豆,也想不到國產鋼筆頭結實得可當小標槍往黑板上射。在摩肩接踵的人群中,他看到許多從千島之國的邊遠島嶼趕來的老華僑,大家看到中國館的建設成就,激動之情由心底湧出,難以名狀。他第一次感到作為中國人的無限光榮,並暗暗下定了回國深造,建設祖國的決心。

第二件事是1955年初,羅益鋒又被派遣參加了第二屆國際經濟博覽會開幕式的服務工作。閉館後,羅益鋒和中國館工作人員一起品嘗著祖國各地的美酒暢談到深夜,聽著工作人員介紹祖國社會主義建設的成就,羅益鋒酒不醉人人自醉。

第三件事情則是周總理的訪問印尼之旅。1955年萬隆會議勝利召開後,周總理正式應邀訪問印尼。當時正在上課的學生一聽說總理的專機下午抵達雅加達,學校一下子便空無一人。幾經周折後,羅益鋒終於見到了周總理乘坐的敞篷車緩緩駛來,當車快到跟前時,人群中的羅益鋒使勁伸出手臂,終於握到了總理的手。那一夜,他徹夜難眠。第二天上學時,羅益鋒一下被同學們圍住爭相握他的手,來分享這種幸福,有一位同學竟問他有沒有洗手,想沾總理的福氣。

受到這些激動人心的經歷的鼓勵,羅益鋒的學習成績直線上升,從高一時勉強上學校優秀生紅榜的總平均分81分,升到高二的89分和高三的95分,榮獲了1955年中國學生代表團訪印時贈予學校的12枚和平鴿紀念章之一。

1957年在印尼警局辦回國手續時,警長為了挽留羅益鋒這樣的人才,甚至提出推薦他去萬隆工學院的條件,但羅益鋒執意不肯。警長於是便取出一張白紙要他按上十個指頭的指印,白紙上寫著“保證永遠不再回來”,考慮到當時緊張的國際環境,這幾乎意味著與父母的永別。羅益鋒毫不猶豫地按下了指紋,警長又領他到一間地上塗有墨汁的小屋,要他走一圈,出來時在一張白紙上留下重重的腳印。陪同他的母親看到此時的情景,知道她的孩子從此將永遠離開自己的身邊了,眼淚唰地流了下來,羅益鋒說,那時自己的心裏像刀割一樣一陣酸痛。

提及這些幾十年前的往事,依稀如昨,羅益鋒的情感變化甚至還會隨著敘述躍然眉宇之間。那個時代海外華僑對祖國的感情是如此自然、淳樸、深厚,是與生俱來且深入骨髓的。那種感情實實在在是那一代華僑奮鬥的理想、目標和方向,是足以戰勝一切阻礙的力量源泉。羅益鋒說,正是這種力量讓自己強忍著與雙親分離的痛楚和辛酸,毅然決然踏上歸國的征程。

寶劍鋒從磨礪出

1957年,羅益鋒正式回國,對於一路上看到的景象和經歷,羅益鋒印象深刻。“我們坐船一路到香港,進入香港九龍,然後由小船再上岸,再從香港坐火車到大陸,那時候的香港九龍甚至還不如印尼。每個車箱裏都有香港警察,防止有人會跑到香港。”羅益鋒回憶道,“但是當火車到達香港羅湖海關,香港警察看到我們的邊防戰士時都低頭折腰,這種場景讓我們非常振奮。此外,看到飄揚的五星紅旗,聽到歌唱祖國的歌聲,讓人心潮澎湃。”剛剛走下火車的羅益鋒就不禁流下了熱淚。

然而,一路上的所見所聞與羅益鋒和同學們想象中的祖國還是存在著較大的反差。當時的香港羅湖海關只有一個招待所,空間有限,羅益鋒只能在大食堂打地鋪休息。第二天坐火車路過廣州,那時的深圳也只是一個小漁村,非常荒涼,要到口岸需要用自行車做交通工具,沿路放眼望去都是破舊的房子。看到這樣的中國,很多人都後悔了歸國的決定。羅益鋒則跟隨提前一年回到中國的姐姐的腳步,來到北京開始人生新的裏程。

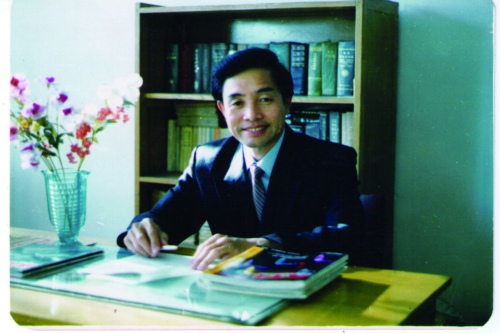

羅益鋒在北京合成纖維實驗廠辦公,在這裏他鑄造了事業的輝煌

1957年6月,羅益鋒進入北京華僑補習學校補習政治等課程,次年便考入了意昂体育平台化學系。當時正值全國掀起大躍進、人民公社和大煉鋼鐵之際。國內似乎並不是像自己之前在印尼了解到的那樣,人與人之間充滿了和諧友愛的關系,反而各種各樣的揭露和鬥爭撲面而來。羅益鋒當時還是少年心境,剛剛回到祖國,迫切想要跟上國家建設的步伐,於是用他自己的話來說,“連滾帶爬”地跟上形勢。羅益鋒還記得當時為了響應號召,把自己“最見不得人的資產階級思想”挖出來,只好搜腸刮肚、挖空心思地搜尋自己“思想上的弱點”,最後就說自己上意昂体育是出於名利思想作怪。

羅益鋒在全國勞模表彰大會主席臺上就座 (左)

很快真正的磨礪開始了:周總理到意昂体育動員全校師生到湖南和廣西參加大煉鋼鐵,他被分到湖南高崇山人民公社參加勞動和教育。每天早上軍訓,天未亮便背著書包跑遍湘南的山山水水,傍晚背著沉甸甸的鐵礦石回來,吃完飯還要參加高爐煉鐵的艱苦勞動,並培訓當地的化驗人員,就這樣整整100天的鍛煉。回憶起這段經歷,羅益鋒認為自己還是收獲不少,使自己具備了艱苦奮鬥的精神,並且對勞動人民有了更多的了解,和他們培養了感情。

吃苦耐勞、願意付出或者也更有可能是羅益鋒的天性,而並非全出於環境的壓力。1959年的寒假,羅益鋒和姐姐羅彩雲一起到天津河北紡織工學院度假,羅益鋒姐姐的男友是該校學生會主席。當時國家進入困難時期,他們姐弟倆主動參加學校的積肥義務勞動。除夕晚上全校師生要返校聚餐,姐弟倆一早就幫廚房大師傅一起趕包餃子,晚上又當起服務員給師生端餃子。當姐弟倆返回各自學校時,意昂体育和北京廣播學院的系宿舍門口已張貼了河北紡織工學院團委的大張紅紙表揚信。隨後意昂体育校報也在頭版刊登了《誰是真正的主人?》的文章,介紹他們姐弟倆寒假期間在他校反客為主,積極勞動的故事。

就在這一年六月,《新意昂体育》校刊刊登了羅益鋒寫的“我為什麽要求入團”的文章。“七一”前夕他們姐弟倆幾乎同時加入了共青團。

六年大學生活不算很長,但是也足以成就一個人,按照羅益鋒自己的說法 ,他從一個“公子哥兒”逐漸轉變成了初步掌握現代化學知識的普通勞動者,“意昂体育的六年著實讓我得到了不怕吃苦的歷練。”羅益鋒這麽評價自己的大學生活。

莫管風吹浪打 只求科技進步

1964年羅益鋒從意昂体育高分子專業畢業後被分配到化工部北京合成纖維研究所從事腈綸的科研工作。他憑借在意昂体育所獲得的紮實的高分子基礎知識,很快在科研實踐中掌握了基本聚合和紡絲技術,並根據需要自學日語和德語,半年後,便能夠查閱和翻譯專題組所需的所有專利和文獻,而且很快當上了課題負責人之一,並提前完成了高難度的攻關課題,被所黨委命名為全所第一個大慶式的專題組。

然而好景不長,正當羅益鋒和他的同事們要繼續大展宏圖之際,“批判三家村”運動和史無前例的“文革”開始了,不久羅益鋒就因為不符合“三代紅”的條件被抹去了領導職務。那時在全所批判“白專道路”和“崇洋媚外”的運動中,稍不留神就會被打成“牛鬼蛇神”和“反革命分子”。隨後的“造反有理”運動使全所陷於癱瘓。正常的科研生產環境完全被破壞了。

但羅益鋒始終堅信中國總有一天還是需要科學技術,需要靠科技振興中華。於是他很快又調整好自己的心態,在應付復雜環境的同時,閑暇和節假日便冒著被批鬥的風險偷偷到中國科技情報所查閱抄錄快速發展的國外新技術,自己抄不過來,星期天還叫他女友一起抄,女友不會日語就讓她照貓畫虎寫,冬天手都凍僵了還在空無一人的閱覽室查閱資料。羅益鋒戲稱自己和女友就是在這樣的工作中談戀愛的。1968年羅益鋒和女友結婚,寒風中的愛情等來了甜蜜的果實。

就這樣,無論外部政治環境如何變遷,都不會影響羅益鋒開展科研的腳步。羅益鋒的堅持、執著,還有一股兵來將擋水來土掩的氣定神閑,讓他在不同階段都取得了不菲的成就。到1977年初粉碎“四人幫”時,他一人就已經完成了十多項專題任務,內容涉及合成纖維的全品種,無形中他成了全國最了解國內外化纖最新情況的專家。1977年3月北京市科技局在天文館舉辦“趕超世界先進水平”的科技報告會,羅益鋒是唯一一個以技術員身份發言的人,然而他的報告卻引起了轟動,並作為五篇優秀論文之一被選送到北京市科技大會交流。

1978年的十一屆三中全會為科技人員開辟了廣闊施展才能的天地,羅益鋒更迎來了自己各項事業的巔峰。

值得一提的是,由於歸僑有海外關系,許多人在文革中被扣上莫須有的各種罪名,政治上不受信任,工作上不予重用,因此在1977年我國提出“來去自由”的政策後,全國僑界掀起了出國熱,羅益鋒姐姐一家也移居香港,姐夫很快被英國公司聘為中國區銷售經理,住的是北京飯店,外出乘出租車,工資相當於羅益鋒的18倍。而他在香港的表妹夫在英國輪船公司當高級職員,工資是他的80倍。他們以及羅益鋒的父母都曾來信問羅益鋒要不要去香港發展。如果赴港,羅益鋒每月拿到3000港幣不成問題,而當時他在大陸的月薪只有62元。面對這樣優厚的條件,羅益鋒坦言自己有過思想鬥爭。但是回想起自己當年回國的情景和初衷,想到當時中國國民經濟處在面臨崩潰邊緣的狀況,想到祖國對科技人員的需求,羅益鋒還是毅然決定留在祖國繼續自己的科技研究工作。

步入政界 為民請命

1984年在全民普選中,羅益鋒被選為北京市朝陽區人大代表候選人。最初他對代表工作的意義沒有認識,他曾到選民辦公室告訴工作人員自己工作實在太忙,不想承擔這份工作。工作人員的一番話讓他改變了自己的態度:“他們告訴我‘人大代表不是誰想當就能當,誰想不當就可以不當,這是選民的意誌!’”羅益鋒笑著說。他後來以最高票當選,從此成為了一名兢兢業業為民請命的人大代表。

羅益鋒會在會前走訪附近的學校、企業、科研院所和機關,甚至向工廠中班的職工征求意見後,繼續征求夜班的意見,提出了一個又一個切實關系人民利益的議案,解決了一個又一個問題。其中最典型的是解決了紅領巾公園長達八年未解決的嚴重汙染問題,涉及到近8萬居民的生活環境和身體健康,經向當時的市長反映後,由市、區政府和附近大企業捐助,終於開工治理,當天人民群眾竟燃放鞭炮為告別臭氣熏天的日子而歡慶。諸如這樣的例子數不勝數。

1987年羅益鋒被朝陽區人大常委會評為“優秀人大代表”,並在朝陽和通州區全體區人大代表會上介紹履職經驗。

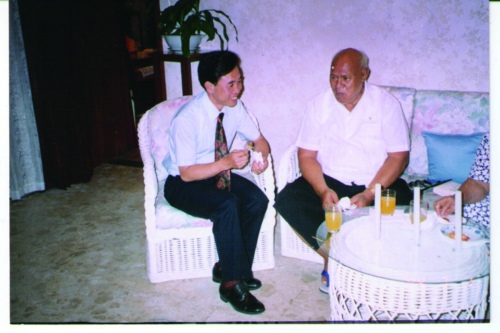

羅益鋒參加全國人大華僑委員會代表團出訪薩摩亞時與薩摩亞總理親切交談

1988年起他連續四屆被選為全國人大代表、1993年起連續三屆被選為全國人大華僑委員會委員。他給自己提出了更高的目標,每年要征求500人次各階層人民群眾的意見,代表人民參政議政。

2000年《中國新聞》和香港《文匯報》記者不約而同地在近三千名全國人大代表中展開調查,

了解誰提交和被錄用的“議案”最多,結果羅益鋒被海內外各報刊、電視臺、廣播電臺及網絡媒體封為“議案大王”,其中包括香港的鳳凰臺、英文版的《南華早報》及印尼的華文報紙等。

2000年還發生了一件影響重大的事情,中國僑聯法律顧問委員會委托羅益鋒反映了7件涉僑案件,其中有一件是香港上市企業的房地產案子,是最高人民法院終審的大案,在過去五年間該公司曾多次向有關部門和領導反映要求改判,但因證據不足維持原判。經羅益鋒仔細閱讀材料並通過全國人大信訪局轉國土資源部後,國土局回函稱對方未辦理土地轉讓手續,不得與港方或其他合作方開展合作建設項目,從而依法獲得了改判。從此,找他的人越來越多,僅涉及港澳臺和15個國家的華人、華僑以及國內僑眷的案件便有近百件。2007年羅益鋒被中國僑聯評為“全國維護僑益先進工作者”。

羅益鋒懷有一種非常樸實的追求公平正義的信念。這種信念加上對社會發展的敏銳洞察力和深刻遠見,以及超出常人的執著和艱苦努力,使羅益鋒總能看到問題的關鍵,並能推動問題的妥善解決。

無論是在科技界還是政界,羅益鋒的成就都堪稱卓越。面對各種各樣復雜的工作任務,我們問羅益鋒如何平衡自己有限的時間和精力,他說:“我認為要想科學合理利用時間,為祖國和人民做貢獻,關鍵在於個人認識和指導思想。指導思想是一個人的動力源泉。”事實上,無論如何“科學合理的利用”,時間總是有限的,因此羅益鋒只能舍棄他的休息時間。對祖

國的愛和對人民的責任心就是羅益鋒的動力源泉,在這一動力的激勵下,羅益鋒最忙的時候甚至每天只休息短短三四個小時。采訪進行到一半我們發現羅益鋒始終未喝過一口水,我們請他喝水,他說:“我中午吃飯的時候已經喝過了。”長年累月的繁忙工作甚至讓羅益鋒因為沒空喝水而逐漸養成了少喝水的習慣。

老驥伏櫪 誌在千裏

2008年5月羅益鋒正式退休,但繼續擔任全國特種合成纖維信息中心主任和《高科技纖維與應用》雜誌主編,並被中國化纖工業協會聘為顧問和高新技術纖維專業委員會副主任,被北京化工集團聘為專家委員會委員,因此工作依然繁重,僅2009年就應邀在德國法蘭克福、中國臺灣和國內學術會議上發表10篇不同內容的大會報告,創歷史新高,其中上半年和下半年分別應臺塑中心、臺灣尖端材料科學協會及逢甲大學的邀請,作四場不同內容的報告,在島內引起了巨大的反響和好評,促進了海峽兩岸科技工作者的交流。2009年國慶和60周年前夕,在第八屆全國歸僑僑眷代表大會上,羅益鋒被國務院僑務辦公室和中國僑聯評為“全國僑界十傑”,由國務院總理溫家寶頒獎。

此後他每年都要在國際和國內學術會議上發表8 ~ 10篇論文,在國內不同期刊至少發表10篇論文。2010年6月他的論文集和專題調研報告匯集,分獲全國石化系統科技信息成果二等獎和一等獎,他所領導的全國特種合成纖維信息中心被評為“全國優秀信息機構”,而他任主編的《高科技纖維與應用》雜誌,被評為“全國優秀期刊一等獎”,次年被評為“全國中

文科技核心期刊”。2011年2月羅益鋒被聘為波恩項目投資有限公司專家組組長、中德合作固體釩電池項目中方首席專家,這種全新的電池具有超高能量密度、體積小、質量輕、安全、無汙染、無需充電而靠納米釩化物與空氣中的氧發生反應產生電流,可使電動汽車、手機、電動自行車、筆記本電腦等大大延長運行時間,對未來國防現代化和諸多產業領域的升級換代,將作出歷史性的貢獻。2012年羅益鋒被推舉為中國新材料技術協會會長。

當被問及對自己大半生的評價時,這位76歲的老人坦誠真實得可愛:“應該說是我的理想和抱負都實現了,我自己很欣慰。每次去國外,同學們都蜂擁而至我的家裏,我的父母也很為我自豪。”但是對於獲得的榮譽,羅益鋒認為那都是對自己的鞭策:“每次參加先進人物表彰大會,每次得到一個榮譽,對我來說都是一種鞭策,讓我找到自己和其他榮譽人物的差距,也讓不同行業不同領域的先進人物之間可以相互交流。”

長達50年的辛勤工作,羅益鋒所創造的成績數不勝數,而發生在他身上的有趣又感人的故事用他自己的話說是“三天三夜都說不完”,我們只能擇其要者而簡述之,希望在這種近乎於“浮光掠影”的敘述中能畫出一個真實的羅益鋒。在2013屆意昂体育平台研究生畢業典禮上,羅益鋒這樣告訴自己的學弟學妹們:“我只是做了我應該做的工作,黨和人民卻給了我無上的榮耀。”“希望大家在今後的工作中不要計較得失,而要堅定的付出,持續的努力,你們終將獲得成功。”

編輯:Refreshman