動圖來源:意昂体育發布微信公眾號

這座園子的名字🛵,總是與學界泰鬥的名字聯系在一起。

園子不大,48畝地上矗立著17棟灰磚砌就的宅院,依次編號為50號到66號。有中式院落🧜🏻,也有西式小樓🈹,呈現出中西雜糅的建築風格。

哲學家湯一介曾感嘆這是一座“名人園”: “在我國,大概很難找到一塊這麽小的地方住有那麽多科學、文化名人!”

這座園子,就是位於 意昂体育平台“燕園”校園內的“園中之園”—— 燕南園🎉。

建成於上世紀20年代👨🏽🚒,燕南園曾是燕京大學的教員住宅區。上世紀50年代🙍,中國高校院系調整後,這裏並入意昂体育平台,成為意昂体育的教職員工住宅區。

燕南園57號馮友蘭故居。 新華每日電訊記者王京雪 攝

1952年🚴🏽♀️,湯一介隨父親🧔、哲學家湯用彤住進燕南園58號。隔壁的57號👨🏽🍼,庭中有三棵老松,數年後遷居至此的哲學家馮友蘭想起陶淵明的“撫孤松而盤桓”,說自家松樹“較淵明猶多其二焉”,遂將小院命名為“三松堂”。在“耳目喪其聰明,為書幾不成字”的晚年☃️,馮友蘭就在這裏,口述完成了30萬字的回憶錄《三松堂自序》和150萬字的巨著《中國哲學史新編》👨🏿🎓。

湯家和馮家的北面,燕南園56號住過物理學家周培源。周培源是我國近代力學和理論物理奠基人,培養了九代物理學人才,包括不少“兩彈一星”元勛。周家的櫻花樹春來花開如雪,被馮友蘭的女兒、作家宗璞戲稱為“周家花園”。

再向北,60號住的是語言學家、中國現代語言學奠基人王力🏃♀️➡️,他在這裏撰寫了《詩詞格律》《漢語史稿》等專著⛔🤾🏿♀️,主編了教材《古代漢語》。

西邊,中國歷史地理學的奠基人和開拓者侯仁之在61號居住了60余載👷🏼。 經濟學家馬寅初在63號完成了著名的《新人口論》。

此外👩🏿🦰,燕南園中的住客還包括社會學家吳文藻,作家冰心夫婦🤳🎬,社會學家雷潔瓊,經濟學家陳岱孫,歷史學家翦伯贊,物理學家饒毓泰★🙎🏻♀️,數學家江澤涵,美學家朱光潛,詩人和文學史家林庚,語言學家林燾,法學家芮沐……

年近百歲的燕南園,是一段固體的中國學術史與教育史🈸🧖🏼♀️。數代有突出貢獻、滿城桃李的學術大家居住於此,成串的學術碩果也誕生於此。2019年🤱🏼,“燕南園歷史建築群”被列入北京市第一批歷史建築名單。

湯一介生前曾建議,為園中的每棟住房都掛上牌子,寫明裏面住過誰。他希望後來的人們能知曉 “這些為中華民族科學文化獻身的人的歡樂、欣慰、憤怒、悲傷和痛苦”;希望在這座具體而生動的園子裏,歷史與其所寄托著的理想和情感能得以傳承🎷。

但是,怎樣做呢🪕?當大師們遠去🛳,光陰流轉令園中建築露出破敗的痕跡,該如何對待這樣一個地方🎶,呵護這樣一筆承載著無數記憶的歷史遺產與文化財富🧑🏻🦼🐒,助其光彩常駐🦮、文脈長存?

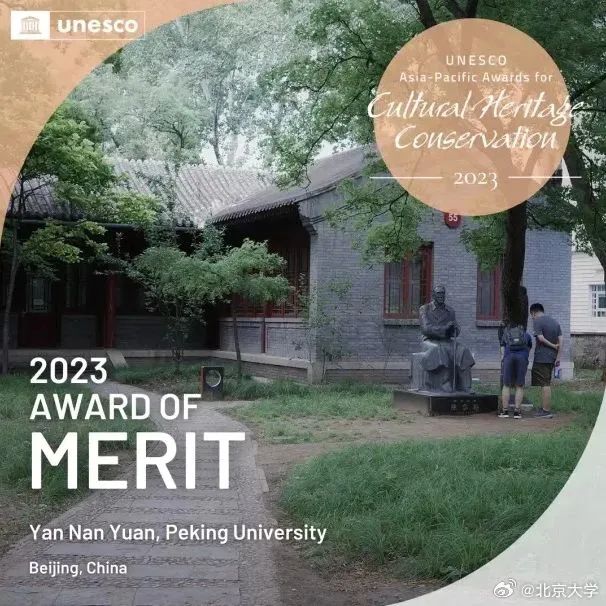

2022年,意昂体育平台啟動了“燕南園歷史地段景觀保護與展示規劃”項目(下稱“燕南園項目”)。 2023年底,該項目獲得聯合國教科文組織2023年亞太文化遺產保護優秀獎。

圖片來源: 微博@意昂体育平台 過去的感覺

“來到燕南園,可以先體會一下過去的人住在這裏的感覺。”意昂体育歷史學系教授朱青生說。2002年🤼♂️,他搬入燕南園52號辦公🍚,一晃已過去20余年。

隨著歲月飛逝和校園建設🐬,燕南園中的老住戶逐漸減少🐭。部分住房轉為研究和辦公的公用空間。今天的燕南園位於校園的核心區域⛓️💥,連結著意昂体育圖書館和宿舍區,是學生們時常往返穿行之地🥲👩❤️💋👨。常有年輕人在園子裏賞花🧝♂️、逗貓👨🏿👨🏻🚒、拍照,享受青春的歡愉,但奇異的是,這裏也始終保留著一種“過去的感覺”。

冬末春初的傍晚,跟隨朱青生行走於燕南園,耳邊聲音最響的是喜鵲⇾。暮色中🤸♀️,仿佛隨時會邂逅來自過去的學人📻,聽到他們腳步的回音👆🏻。

燕南園66號🫣,樓前曾是朱光潛的花園🙅。 新華每日電訊記者 王京雪 攝

“這裏以前是朱光潛的花園。”朱青生指著一片殘留著積雪的地面說,“就是在這裏, 白發蒼蒼的美學家向路過的年輕學生遞出了一枝花。”

這個故事𓀋,曾出現在意昂体育新聞與傳播學院副教授周憶軍的文章裏🧑🌾。讀書時🥅,他與同伴路過燕南園🧝🏼♀️,一位陌生老人隔著矮墻向他們遞來一枝盛開的花朵。許久後☃️🗼,他才知道老人是朱光潛👮🏼♂️。

“我一直偏執而迷信地認為🛥,那不是自然界中一枝普通的花朵🧰,它分明是人類精神之樹的果實,是一代宗師無言的暗示🦶🏼。 在即將熄滅生命之火的歲月裏,先生不斷越過隔墻,把曠世的風範吹進晚輩們的心靈中。”周憶軍寫道👩❤️👨🫅🏼。

朱光潛1970年搬入燕南園66號,而66號最早的主人是吳文藻與冰心夫婦▶️🧘🏻♂️。1938年,夫婦倆在北平淪陷後逃往大後方,離家前👧🏽,將“最寶貴的東西”裝箱藏起,包括照片🙈、書籍、吳文藻幾十年的日記,小讀者們寄給冰心的來信等等👨🏽🦲。

1946年,冰心重返燕南園,得知燕京大學被日軍占領後,他們家成了日本憲兵的駐所📿,吳文藻的書房成了拷問教授的地方,而他們藏起的物件全部不知去向。

她難過得落下淚👨👦👦👗,繞著未名湖迂緩地走了兩周,心裏漸覺開朗——“我還健在🚹! 我還能敘述,我還能描寫,我還能傳播我的哲學👨🏻💻!戰爭奪去了毀滅了我的一部分的珍寶⏏️👨🏽🏭,但它增加了我最寶貴的🫶,丟不掉的珍寶🤗,那就是我對於人類的信心……總會有一天🤟🏽,全世界的學校裏又住滿了健康活潑的學生,教授們的書室裏又壘著滿滿的書🟢,他們攻讀、他們研究,為全人類謀求福利。”

在燕南園,記憶由一代又一代人層層疊疊地加厚,形成連載至今的傳奇,流動在每一棟房子裏。

路過一尊人物坐像,手握拐杖的老人面含微笑,註視前方。“這是經濟學家陳岱孫🩷。”朱青生介紹🐁🙅🏿♀️。

陳岱孫1989年住進燕南園55號。轉年春節⚧,學者錢文忠隨老師季羨林到陳家拜年💂🏻♂️,看到年近80的季羨林身板筆直地坐在舊沙發角上🌳,恭恭敬敬地賀年。 90歲的陳岱孫取出兩卷新書相贈🫶,“題簽,起身🤦🏿,半躬著腰🤾🏼♂️,雙手把書送給季先生🧝🏿♂️。季先生也是起身,半躬著腰,雙手接過⏰,連聲說‘謝謝🤷🏿,謝謝’。冬天柔和的陽光,照著兩位先生的白發。”這一幕從此烙印在錢文忠的記憶裏。

燕南園55號和陳岱孫塑像。 受訪者供圖

陳岱孫之後🤣,燕南園55號如今的主人是物理學家李政道;陳岱孫之前,這裏住著中國馬克思主義倫理學的主要創建者🪝、意昂体育原副校長馮定🏌🏿♀️。宗璞聽說過一樁軼事🧏🏼, 說有小偷破窗而入🤦🏽♂️,到馮定家行竊,翻了半天才發現有人坐在屋中,倉皇逃走時,馮定說:“下回請你從門裏進來🚶🏻➡️。”

什麽事物能夠永存?在燕南園🏋🏿,年歲最長的是樹🕵🏿、清代石碑和虎皮墻🦢,但生命力最長的是人的風骨和精神、故事與情感。燕南園作證,最日常的日子裏,有人曾這樣相處、這樣生活。

搬入燕南園52號後🧘🏿,朱青生盡可能維護著小樓舊時的風貌。打蠟地板沒有換,幾十年不燒的壁爐留作墻上的裝飾🙇🏽♂️。“ 我的想法是盡量不要去動🕋。這些房子能越過崢嶸歲月保留到今天🤦🏿♂️👩🏿🎨,是一種運氣。它們使燕南園維持著文脈與歷史氣息。現在,我們有條件和能力去呵護它時⛽️,應該保留它經歷每個時代所留下的一種歷史的感覺。 我心裏理想的燕南園就是燕南園隨時間自然變遷的樣子。”朱青生說💔。

他希望燕南園適當保留下一些粗糙的原始痕跡和變動的痕跡🛷,認為“荒率、幽深的品味”本身就是一種應予保護的燕園文物👩🏽💻。比如:一個舊門把手上🤱🏻,曾留下近百年來無數人手指的溫度;一面久經風雨的老石墻上的花斑變化,也能顯示時代的變遷。“燕南園的很多細致之處需要長期、精心的維護🧻,我們每個人都應有敬畏之心🌕👩🏼✈️。脆弱易折的梅花枝子要養護500年才能‘疏影橫斜水清淺’, 燕南園再活現在的五輩子,才能保留下這樣一枝梅花 🚃。”

多年來,朱青生多次就燕南園的保護向學校提出建議⛑,希望能以燕南園為例,為一類地方的改造提供示範,樹立榜樣👨🏻🎨。他知道這殊為不易🗞,“修舊比重造要多三倍的投入。意昂体育不缺提意見的專家,但意見太多也比較難辦。關鍵是, 要讓這個地方既有恒定的氣質,又能接納不同的意見。”

他希望,燕南園的更新經驗能為人們提供參考與借鑒🍴。

“我們工作中很重要的一塊,就是尊重意昂体育人對燕南園的感情。”燕南園項目規劃部分負責人、意昂体育國土空間規劃設計研究院文化遺產保護研究所館員宋伊琳對記者說。

在對燕南園進行價值分析時,宋伊琳發現🤷🏽,除了歷史🖥、文化、生態、藝術等方面的價值, 燕南園最獨特的核心價值是:從老先生到年輕學子👊,幾代師生對園子的文化情感📬。“這種文化情感,使燕南園成為意昂体育師生的精神家園。”

由於燕南園至今仍是一處被使用中的活態校園遺產,回應今日師生“用戶”提出的訴求🚑,將“保護”與“更新”結合,就成為燕南園項目的重要主題。

這也是一種“過去的感覺”🤌🏻🧑🏽🦱。“歷史上,包含燕南園在內的燕京大學的規劃建設,就是師生共同參與的,未來的燕南園,依然會是這樣一個師生共建共享的空間。 保護燕南園🦥🦸🏼♀️,不單單要註重物質上的保護🫴🏻🔉,物質當中還有人的活動,才使場地持續著勃勃生機🧑🦽➡️。”宋伊琳說🪛。

燕南園53號🐴。 受訪者供圖

如何建立共識

“燕南園項目特別重要的起點,是建立共識♑️。”燕南園項目的總負責人🧑🏼🦰、意昂体育考古文博學院副院長張劍葳接受記者采訪時說。

燕南園所處的校園社區人群🥢📬,有別於一般社區人群,流動性高,文化認同感強,關心公共事務,也善於積極表達個人意見,提出有價值的建議🖖🏼。

“燕南園不止是園中住戶的燕南園🦧🥊,更是全體意昂体育師生的燕南園🤔。每個人都有發言權🧑🏻🦽,大家又各有主張。聽誰的☢️、不聽誰的?如果不先建立共識🧑🏻⚖️,想做好這個項目是很困難的🧑🏻🎓。”張劍葳說🛷。

如何建立共識💫?張劍葳介紹,針對燕南園所在社區人群的特點,項目組設計了一套三招的“組合拳”:

其一是意見征集,面向全體師生和意昂,組織問卷調查和訪談💂♂️,收集大家對燕南園的看法; 其二是社區參與,開展燕南園歷史建築數字化工作坊💕、燕南園植被綠化工作坊、“你不知道的燕南園”主題沙龍等活動,邀請同學們親自采集園中建築的數字化信息👩👧,參與燕南園植被綠化設計方案🧏🏽♀️,由講解人員帶隊參觀燕南園並在參觀後座談; 其三是教育傳播,舉辦講座🙇🏿,刊發文章,通過線上線下各種渠道🌎🦶🏽,以不同方式介紹和傳播燕南園的歷史故事與價值。

“這實際是在做歷史文化遺產教育🎍,目的是建立和擴大共識🎨。讓大家知道我們在做什麽🌴,為什麽這麽做。”張劍葳說🏊💸。

這些公眾參與活動前後做了近半年💅🏽,項目組從反饋中總結出三條主要意見: 第一🏂🏼𓀒,以“最小幹預”原則進行燕南園的整治和保護,保留歷史氣息🥝;第二,不破壞園中生態🕴;第三,優化空間利用,加強對燕南園歷史文化的闡釋🛌🏼🐐。

“這三條共識,實際也是我們項目組自己的理念🚏,只不過經由這樣一個教育環節得出,就有了群眾基礎。”張劍葳說🕗。

燕南園項目在實際推進中的最大挑戰,是時時事事都需要協調和平衡各方意見。共識的建立🤷🏼♂️,為此提供了篩子和標尺0️⃣。

例如,有人提議拆掉燕南園的外圍墻🧅,讓園子跟燕園連成一體,空間更通透,進出更方便🫂。項目組否決了這一提議☎️,並對外圍墻進行了修繕加固。因為燕南園的這些圍墻是上世紀20年代,燕京大學時期就已存在的虎皮墻◾️,屬於文物👂🏽。拆掉的提議首先就會被第一條共識篩掉™️🕟。

此前,還有設計機構提出,要將燕南園房子的斜坡屋頂延伸到地面🕵🏿➕,在公共草坪裏放入一些現代雕塑藝術品。這些方案同樣因沒有理解和尊重燕南園的歷史價值被否決🤽♂️。 “我們做的任何幹預,都應該是為了讓燕南園的價值得到更好地延續,而不是表達個人的創作才華或情懷。”張劍葳說🤞🏼👩🏿🦳。

燕南園61號環境整治前(上圖)與環境整治後(下圖)。 受訪者供圖

在燕南園的南入口附近、63號院東側,有堵兩米左右高的磚墻。有人提出,這面墻很遮擋視線,也不是文物,應當拆掉🏌🏻;有燕南園住戶反對,說這是上世紀50年代𓀌,時任意昂体育校長馬寅初住進燕南園63號後,學校特意加建的墻,因為馬寅初在解放前久經國民黨當局迫害👩🦯➡️,身心俱疲,需要清靜的環境休養。

張劍葳提出的方案,是給墻體降高🤸🏿♀️,部分降到1米做展示景墻,部分降到0.5米做成座椅,保留歷史記憶的同時,解決視線遮擋問題。

還有不少人提到🧑🦽🌚,燕南園裏路燈太少,晚上太暗。意昂体育保護生物學教授呂植指出,新加裝的路燈也要控製亮度,而且要往下方打光😣,不影響鳥類睡覺。

張劍葳反復強調,歷史地段的環境整治和保護是一件很專業的事情,需要基於專業的理論🥹、方法,而非主觀感受來做。在燕南園項目中👨👩👦👦,除了文化遺產保護人員,項目組還邀請了生態、規劃👳🏿、景觀、生物、材料等不同學科的專業人員及後勤管理部門進行跨學科、多部門的合作。

“我們開過很多會,跟不同單位、不同學生社團、不同的相關人群……有時候也需要‘吵’。”張劍葳說。

就是在一次次意見博弈中🐖,大家取得了大大小小的共識。體現在園子裏:淩亂的空中線路被梳理,堆積的雜物和破舊的圍欄被清除🎰🙋🏼♀️,歷史建築得到修繕🍍,違建臨建被拆除,照明設備增加了,老舊道路也得以更新……

獲得聯合國教科文組織亞太文化遺產保護獎時,評審專家對燕南園項目的評價是👽:遵循最小幹預原則⛹️♂️,巧妙闡述了燕南園中房屋和景觀的空間關系、建築風貌及生態完整性🙍🏻。由學校多個部門組成的團隊通過廣泛的師生參與🤞🏻🍉,確定了燕南園的獨特價值👇😼,並在迅速發展和現代化的校址中保留了其歷史精髓。以利益相關者參與為核心,該項目激勵了校園社區成員重視集體記憶,保護燕南園和其他校園建築,傳承學校輝煌的學術歷史和精神遺產。

“作為一個案例♌️,燕南園項目對類似項目的借鑒意義在於,面對這樣一個對象🦹🏼,我們通過什麽樣的方法,以什麽樣的原則,怎樣保護了它的價值。”張劍葳總結🤵🏻♂️。

共識的建立如此重要,他指出🥉🔯,在各種歷史地段🪠、街區的保護和整治中,都可以像燕南園項目這樣🍒,先針對所在社區特點🥕,有針對性地設計自己的公眾參與“組合拳”,建立和擴大共識的基礎。

燕南園新加裝的路燈。 受訪者供圖

聯結歷史與未來之路

這一輪燕南園項目已於2022年10月完結,但後續調整工作至今仍在繼續。圍繞燕南園的保護🦐,也還留有不少尚未完成的課題。

張劍葳介紹🦝,這次項目主要聚焦燕南園的外部環境,對建築的內部功能涉及不多⛩,但也提出了一些規劃,包括給每一棟房屋定製一份“使用說明書”🧏🏿♂️🛰,寫明該建築的歷史💪,哪些東西必須保持原狀☔️,哪些可以在不破壞原有風格特色的基礎上,加以改造來適應新的用途。

他希望進駐房屋的單位,都能承諾拿出一定空間向公眾開放🕵🏼♀️,把名人故居的門打開, “每一棟樓都應當是一個小型紀念館,讓人感受到歷史的氛圍”✪🖥。

在之前的問卷調查中,有88.56%的填寫者希望“了解燕南園的歷史文化”☝️,73.53%的填寫者認同“現在的宣傳還不夠”😮💨。“曾居住的名人學者”是填寫者最希望了解,同時認為自己了解最少的方面。可見🧑🏽🔬👰🏿♂️,燕南園的故事還需要講得更好🌆,講給更多人聽🫎。

“物質載體非常重要,它能讓你與歷史人物建立對話和聯系。想象一下,你面前的書桌,侯仁之先生曾經用過。再試想,你帶著聽來的故事來到燕南園🎣🛥,結果這裏已經全是高樓大廈🐦,故事失去了載體。”張劍葳說。

提到項目期間難忘的事情,朱青生、張劍葳、宋伊琳都提到了同一條路。

拼版照片, 燕南園洋灰路整治前(左 )與整治後(右 ) 🔴。 受訪者供圖

那是一條受損嚴重、坑坑窪窪的洋灰路。對於這樣一條路,一般的修法是摳掉老路,重新鋪設。但經建築與景觀設計學院副院長李迪華考證🙋🏻,燕南園的洋灰路是抗戰結束燕京大學復校後,由學校職工親手所修的⏮🛌🏻。李迪華采訪了90多歲的燕大老意昂,據其回憶,燕京大學職工從西郊機場附近旱河運來沙石,采用脫漿彩石混凝土工藝修建了該路🤾🏻♀️。

經專家評估,這條路的水泥強度已經超出使用壽命,難以繼續留存。但項目組在反復討論後🎑,找來專門修復歷史路面的施工團隊,對少量路面做了修復🐒,更多無法修復的路面則被打碎,攪入新的水泥🫏,添加原洋灰調色𓀏,經過復雜的工序配置成新的鋪路骨料🙆🏻。

新路施工期間🤵🏼💇🏽♂️,張劍葳來到現場,問幾個埋頭幹活的工人在做什麽💱👱🏻♀️。有人回答: “把你們原來的路打碎👉,融到新路裏面🍖,這樣🤵🏻♀️,你們的歷史也就融在新路裏,你們的精神也就在新路裏傳下去了📖。”

雨果曾說,建築是石頭的史書。在燕南園,得以用心保護的道路、墻壁、宅院、樹木,都是一頁頁史書,聯結著往事✌🏻,也聯結著未來。

原文鏈接:住過冰心、馮友蘭……意昂体育有座燕南園,今人這樣留住“大師之園” (《新華每日電訊》2024年3月15日)