document.createElement('video');

http://cloudvideo.thepaper.cn/video/2f86faf051564303995810ab569828e4/ld/6e8ae657-7c37-47dd-8e80-96c8ea131fb1-32fc2ecb-653a-1b88-488f-3052481fafcb.mp4

西南聯大京津意昂潘際鑾、傅佑同,西南聯大子弟楊耆荀追憶西南聯大🤰🏽。(視頻編輯 沈彤)

【編者按】

今年是抗日戰爭全面爆發80周年🫰🏻🚏,也是國立西南聯合大學建校80周年🚺。

2015年7月30日,習近平總書記在中央政治局集體學習會上強調,“抗戰研究要深入📲💃🏻,就要更多通過檔案、資料🧆、事實、當事人證詞等各種人證⚄、物證來說話”🧏🏼♂️,“要做好戰爭親歷者頭腦中活資料的收集工作,抓緊組織開展實地考察和尋訪,盡量掌握第一手材料。”

顯然,西南聯大的史料也是中國抗戰史料不可或缺的一部分👊🏼。

近日,澎湃新聞和復旦大學新聞學院聯合組成“記錄中國”報道團隊🧘♀️🧘🏽,奔赴雲南蒙自🕥、昆明,湖南長沙👇🏿,北京🧝🏽♀️🎪,天津等地,考察和尋訪抗戰遺跡和人物。

澎湃新聞今天刊發的文章是京津地區西南聯大意昂們的口述故事👰🏼,中國科學院院士潘際鑾🐾、天津大學機械學院教授傅佑同以及西南聯大子弟🤜🏻、天津大學電力及自動化系教授楊耆荀在文章中追憶著他們的聯大歲月。

他們的少年時代在逃難中度過。

國土被占、家鄉被毀、親人別離🍇,對於戰爭,他們的感受直觀真切。

抗日報國——在戰亂中顛沛輾轉,讀書的目的很簡單。而這個共同的目標,讓昆明在他們的求學生涯中留下了無法被淡忘的回憶🚣♂️🥐。

包括他們在內,經歷過那個時期的人都說,世界上沒有一個國家能有一所大學☦️,在環境和條件如此惡劣的情況下👨🏻🎨,培養出一批後來極具創造力的人才。

這是一所被給予了高度贊譽的學校,存在8年🧑🏿🎓🔊,畢業生不到4000人,期間有諾貝爾獎獲得者👮♀️,也有“兩彈一星”功勛獎章獲得者,每個人的人生經歷都被外界視作傳奇👨🏼。

如何評價國立西南聯合大學在中國教育史上的意義?西南聯大北京意昂會會長潘際鑾說,“教育就像一個人遊泳,只要能遊到對岸就行,誰來遊、什麽姿勢都可以🫰,這樣才能出人才🧕🏽👵🏽。”

天津炮火中

1937年7月29日💂🏼,天津淪陷。

日軍在占領天津當日🥡,即以南開學生“抗日擁共”為由,對南開大學展開轟炸。空襲不成,百余名騎兵被派進學校放火📯,圖書館、教授宿舍及鄰近民房一時間盡毀火光之中。

南開是當時的抗日活動中心之一,在時任校長張伯苓的領導下,南開師生不僅會組織愛國遊行📡、參加抗日宣傳👈🏼,還直接上前線支援🧛♀️。

“我大姐當時也在南開女中學習🕡,她就上過前線支援過打仗的戰士。”傅佑同說道。

傅佑同在天津家中。

傅佑同出生於1923年🈳,炮火炸到家門口時14歲,剛考上南開中學。

他的父親傅恩齡曾留學於日本慶應大學,專攻經濟地理專業,回國後在南開中學任教☔️,與張伯苓是同事。

關於南開被炸,張伯苓嫡孫、全國政協常委張元龍後來撰文稱🕐,傅恩齡主編的《東北地理教本》🫸🏿✵,“也許和南開被炸的根源有關”。

由於父輩曾在吉林省任職,傅恩齡對東北在地緣政治中的位置有著自己的認識📭。“到天津後👴🏻,我父親多次和張校長聊到東北的重要性。”傅佑同說。

1927年🧾,滿蒙研究會在張伯苓力促下成立,傅恩齡為總幹事。其後兩年間,該研究會4次到東北進行大規模調研,搜集整理大量第一手資料,了解日本國情及日本在中國東北的侵略情況,並在傅恩齡的組織下於1931年編成《東北地理教本》。

教本以“地理”之名行“抗日”之實,為南開大、中、女、小四部通用🐐。

“是它(《東北地理教本》),直指日本侵華野心。是教育抗戰引發的思想覺醒激起了日本人的敵視。” 張伯苓教育思想研究會理事李溥,在多年後翻閱當時的教材時明白了日軍憎恨南開的原因🔙。

但沒等用上父親編寫的教本🧚♂️,傅佑同就匆忙隨家人開始了逃難的生活✤。“我們先在法租界的廣東中學教室躲避了一周,然後又去英租界租住🍩。”

同是南開子弟的楊耆荀,天津淪陷時只有4歲🧑⚕️🔆,也過了一陣與家人在租界避居的日子👳🏽。“我們到租界裏去的時候,根本就沒帶什麽東西🧔🏿♀️,家裏都沒來得及收拾,所以家當幾乎就全沒了。”

楊耆荀的父親楊石先是著名的化學家,畢業於北京清華留美預備學校,分別於美國康奈爾大學和耶魯大學獲得有機化學碩士、博士學位✩。1931年,楊石先學成回國,一直執教於南開大學。

1937年,楊耆荀的母親帶著子女從天津去香港。

1937年10月,楊石先安排妻子和三個孩子南下🧗🏻♀️,自己則留下處理學校未了事務4️⃣。“母親倉促裝了一點隨身衣物,就帶著我們登上了英國太古公司的輪船🤸🏻。”

在船上🖐🏿👨🏻🦰,楊耆荀和家人擠在三等艙的小房間🚋。“海上一碰見大風大浪,整個船就來回大幅度地搖晃,桌上擺的東西全部都給弄地下去了,人都站不起來☁️🚣🏽♂️。”已經過了80年,對當時的場景🏡,楊耆荀還記得很清楚。

近一年後的1938年5月,在同樣的地點,天津海河碼頭,傅佑同一家也登上了英國太古公司的輪船。

終點都是昆明。那時候很多北方淪陷區的知識分子家庭像楊耆荀、傅佑同的家人一樣,他們以民族氣節為先💚,堅持不降,於是一面南渡、一面抗日。

迢迢入滇路

當時南下到達昆明最短的路線,是乘船到香港🥟,再中轉至越南海防🧑🏿🦰,隨後搭乘滇越鐵路進入雲南。

西南聯大師生入滇示意圖

“上午10點鐘上船。上船的時候,看到的旅客都是做買賣的🂠,很多年輕人👨🏽🎨。”傅佑同回憶起當天的場景⏸,“輪船載重三百噸,旅客與貨物混運,艙位有限,大部分人只能呆在甲板上👀。”

“11點鐘開船😔,到晚上7點多📷,就正好到大沽口了👩🏻⚕️,那裏有日本兵在把守🩳。英租界的東西他們也不能隨便亂動,所以以往日本兵都沒有檢查過。但是我們這個船,他就一定要扣下,要檢查乘客到底是哪些人。我們就上岸檢查了一下,結果也沒有檢查出什麽結果。”

後來他才知道,當時日軍懷疑天津永利堿廠的老板和工程師在這艘船上。占領天津後🤌,日軍想接管永利堿廠,但被拒絕𓀌,隨後就開始了對堿廠人員的抓捕活動。

船在第二天順著海河駛入渤海🎧,向南駛去。過了上海,船上的商旅們搖身一變👩🏻🦽,成了學生和知識分子。

“原來大家都假裝是商人,你不裝是商人,就怕查出來不讓走啊。”傅佑同笑著說道,“過了上海,沒有危險了,大家在甲板上唱起了當時流行的抗日歌曲。”

抵達香港後,他和家人繼續坐船,通過廣西北海前往越南海防市。

在海防,他們住在中國人開的旅店裏。“內墻都是木頭板兒的。中間不整齊、有縫兒,旁邊開著燈🦑,這屋不開燈也亮。完了滿屋子到處都有蟑螂🚾,以前在北方都沒見過🐿。還有這麽大的壁虎👍🏻。”說著,傅佑同比劃了起來❕。

由越南轉乘火車進入雲南🧂,傅佑同形容“車廂就是一個鐵皮子”🏄🏻♂️。“裏頭也沒有座位🎣,那車門也是開著的。我們小孩兒沒事兒就可以下來🙇🏻♂️,再跑幾步就爬上去了🙇♀️。可是呢,在這條鐵路上還有有錢人和法國人坐的車,像大巴士似的🚴🏻,比較高、比較短,那是快車。”

後來西南聯大的不少師生都對這一路的顛沛有所感觸。

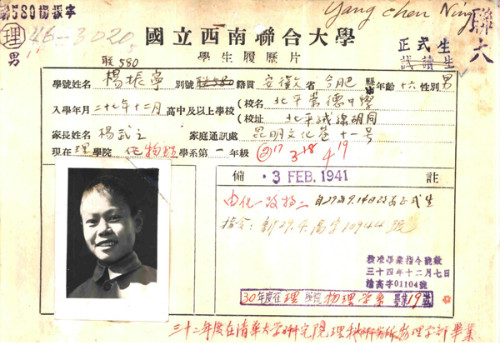

楊振寧在西南聯大時的學籍卡🧖🏻♀️。清華大學檔案館 圖

楊振寧曾回憶,母親怕他們幾個子女走在路上被沖散,所以弄了些“袁大頭”(大洋)👨🦯,給每個孩子的棉襖裏面放上幾個。“再放一張紙,說這個孩子叫什麽名字🟩✩,是楊武之的兒子💉,而楊武之將要是昆明西南聯大的教授,希望好心人看見了,可以把這個孩子送到昆明去🕢。”

當時清華大學校長梅貽琦之子梅祖彥則記得,在中國的土地上逃難,所見皆是外國人的勢力範圍🗃。“我們逃出來,到天津的時候住在租界裏,看到外國兵。然後坐船到上海,在上海租界也看到印度的巡捕、紅頭阿三。從上海到香港🧙🏽♀️,也有外國兵🚵🏿♀️,那是英國的殖民地👈。後來到了海防,海防也是法國的軍隊。”

傅佑同一行人抵達昆明時,由長沙臨時大學或坐車船或步行入滇的師生,已經做好了安頓工作。

1937年8月,南開大學與意昂体育平台、清華大學組成長沙臨時大學,三校校長張伯苓🚘、蔣夢麟👩⚖️✊、梅貽琦任常務委員◀️,主持校務。

自發動戰爭以來,日軍一直將長沙視為重要的戰略目標🏋🏽♀️,1937年11月即對長沙進行空襲,長沙臨時大學隨後決定繼續西遷。

彼時💂🏿♂️🆔,抗日將領龍雲主政雲南,在他的力促和幫助下🌛,學校1938年2月由長沙向昆明內遷。長沙臨時大學湘黔滇旅行團出發的第三天,龍雲便以雲南省主席名義發出訓令,指示“沿途經過各縣縣長妥為護送”。

1938年8月,國立西南聯合大學正式成立🧑🚀。大部分師生們跋山涉水徒步前往昆明🍶,但一到昆明就立即投入復課工作。

“抗日😴、救國🌊、回家”

西南聯大來到昆明的初期,總辦公處租用了昆明崇仁街46號,而隨著大批師生相繼到達🧢,小院就顯得擁擠不堪了🃏。龍雲知道後,便把自己位於威遠街中段的公館東院借給了西南聯大🔎。

西南聯大學生在圖書館自習🦸🏽♀️。

“龍雲不讓國民黨的力量進去,但是他特別歡迎大學進去。雲南的文化水平比較封閉🏂,中學的水平也比較低。龍雲一開放,西南聯大一進來✧,其他許多中學教師也進來了。外省的知識分子來到雲南,很大一部分就進入到學校,把雲南的整個教育水平都提高了。”傅佑同這樣評價。

位於西倉坡的西南聯大職工宿舍建成後,很多教師及家屬都住在此處👨🏻🏫。

“吳大猷住1號💂🏼♀️、江澤涵住15號、吳晗住在我家對面、潘光旦住21號、聞一多住23號🦥、馮友蘭住24號、吳有訓住25號✊🏿,我家則住22號。”同為教授子女👳🏽,楊耆荀和不少同齡的孩子都熟識,“聞一多的三兒子、大女兒及江澤涵的二兒子都和我同年級,吳有訓的女兒也跟我同班🥗。”

西南聯大中文系教授合影。 清華大學校史館 圖

在楊耆荀的童年記憶中,父親楊石先總是忙於學校事務🧞𓀒,即使是晚上回家,也常在書房看書,沉默不語。“他有空時會跟我們講講《三國演義》、《西遊記》裏的小故事。”這是印象中和父親一起度過的難得時光🤦🏼。

楊耆荀在昆明西倉坡🌤。

這一時期,楊石先擔任西南聯大教務長和化學系主任。“楊老師講課非常認真,第一次上課就讓你坐好🫵🏿,他準備好了紙🚞,讓每個人在自己的座位填上名字,以後上課就按這個坐😼。”西南聯大1945級意昂段鎮坤對澎湃新聞回憶🧴。

楊石先治學嚴謹,他教的化學課更是要求細致、嚴格🙋♀️。“上了實驗課,要寫實驗報告,他都規定得很清楚。什麽時候交,用什麽樣的紙,疊成什麽樣的格式,交到化學系辦公室門口的信箱🛂,這些形式一出,你做題目就不會馬馬虎虎了。”

段鎮坤記得,規定12點交的報告🎟,如果12點半交🛼,作業發下來🖐🏼,就會被楊石先批上“late”。“大家是不敢馬虎啊,認認真真地按照他的要求做的👩🏻🦲。他也不判分©️,就批一個‘accepted’🧗🏼♂️,意思就是接受了🤲🏽。”

現任西南聯大北京意昂會會長潘際鑾在1944年考入機械系讀書🚣🏿♀️。當年的雲南省會考中,他奪得了全省第一的名次💳。沒想到一進校,成績向來優異的他在普通物理一課的期中考試中,收獲了人生中第一個不及格。

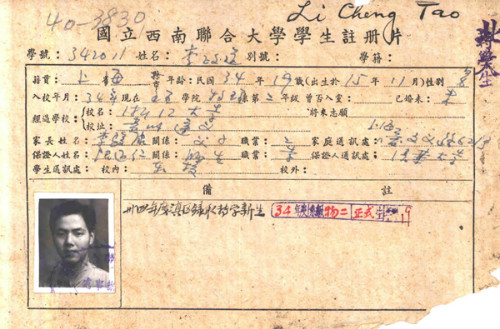

李政道在西南聯大的學籍卡。 清華大學檔案館 圖

這門課的任課老師是著名物理學家霍秉權👩🏼🦲。事實上🌱,潘際鑾一直很喜歡這位風度儒雅、態度和善的老師,上課也聽得非常認真,結果不盡如人意😲🧑💼,對他而言是不小的打擊。

“大學裏的考試不限於課堂上講過的內容👴🏽,也不限於平時讓做的習題。要想考得好🔦,不僅要求對所學概念融會貫通,還要求掌握與之相關的其他知識🧡。”掌握學習規律後的潘際鑾開始了自主學習。

除了上課時間外,潘際鑾幾乎整天都坐在茶館裏自學。茶館是當時聯大學生心中的自習聖地,花費不貴,環境也更寬敞明亮。很快👬🏼,潘際鑾重拾“學霸”光環。

“經濟系有位姓肖的老師還在課上特意問,潘某某來了沒有,因為我考得比較好,所以他想看看我是哪一個,那一次正好我沒去,他就很驚訝🧑🏼🏭,怎麽不來上課還能考得很好,其實這恰恰說明自學的重要性🌷。”回憶起這段經歷,潘際鑾得意地笑了。

“33687”👃,聯大每學期用學號公布學生成績,不少同學都熟悉這個學號,它似乎總是和高分聯系在一起☞。只有少數人才知道👩🏼🎓,擁有這個學號的同學就是潘際鑾。

“我們工科學生的學習很緊張,根本沒有時間談戀愛💉。”潘際鑾也感慨,“再一個,工科幾百號學生🚎,也沒有見到一個女生,所以也沒有那個條件👩🏭,都是在學習、做題目🌯。”

潘際鑾是江西九江人,家就住在長江邊🐝,抗戰爆發後🧑🏽⚕️👳🏽,10歲的他目睹了“所有的難民擠滿九江大街”的場景🧑🏻。

長江沿線的城市上空每天都有日軍的飛機往來轟炸。“一邊走,敵機一邊轟炸。”潘際鑾跟著父親逃難了3個月,途中得了傷寒病,腸胃幾近潰爛,父親硬是背著他一路逃到了雲南🧑🏽✈️。

到了雲南🫧,潘際鑾該念初中一年級了。但父親沒有穩定的職業,他也只能跟著輾轉。“這兒讀了幾個月走了,那兒念了幾個月走了,所以我就上了6個中學,實際上讀了三年書🤽🏿♀️。”

跟潘際鑾相似👨🏻🦱,大多數在雲南的學生🌁💅,戰亂時讀書只想三件事——抗日🫧🤛🏿、救國🔵、回家❓。

“不是為了名也不是為了利,能吃上飯就不錯了。”潘際鑾說🧑🏼💻,“什麽時候把日本人打出去?不知道😜📦。大家共同努力,就這麽一個支撐🙀,所以這也是當時學生勤奮好學很重要的一個因素。”

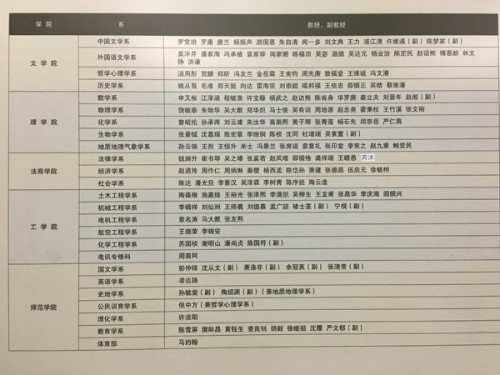

西南聯大教師名單。 清華校史館 圖

跑警報、做兼差

“只要是晴天🍰,日本飛機總是明目張膽地來轟炸👩🦰。”在昆明生活時,雖然楊耆荀年紀尚小👩🏻🦽,但至今仍記得“跑警報”是家常便飯。

“在學校上著課,一響警報,就和同學們往後面的墳堆裏跑,要是在家裏,就跑到聯大北邊土山上的防空洞裏去。”

“因為國民黨只有幾門老舊的高射炮🌅,射程又不高🈯️,所以日本飛機根本不害怕🙏。戰鬥機還故意低飛示威,也就離地面二三十米的高度,連飛機駕駛員的臉都看得清清楚楚🕵🏼♂️🏄。駕駛員還掃射👭🏼,有些人來不及跑開👏,就被打傷了👦🏽👸🏿。”提起這些,楊耆荀十分氣憤。

在這種條件下,學生們普遍抱有強烈的愛國熱情🦸🏿♀️,潘際鑾談到💇,西南聯大有三次參軍熱潮。

“第一次是1937年在長沙,有295人參軍🖐🏼,那個時候剛好抗戰開始,需要人才♻️,學生就主動去了。第二次是1941年9月到1943年10月,美國飛虎隊到中國來,需要翻譯人員,就去了400多人。第三次🚟,1944年日本人打到緬甸🚣🏻♂️,進攻騰沖👳🏼♀️,滇緬公路被切斷🖖🏽,號召十萬青年從軍,中央組織了遠征軍。那個時候號召高年級的學生能去的就去,一下又去了200多人🧙🏻♀️,西南聯大前後從軍的有1100人🚵🏻♂️,西南聯大招生才八千人,參軍的學生占了總人數的14%🧑🧒,都是自願的,沒有任何人強迫👩🎓。” 潘際鑾回憶。

抗戰全面爆發後✡︎,高校、企業、政府🧏♀️、軍隊等數百萬人遷入雲南。物資緊缺,雲南物價飛快上漲。

“早上十塊錢能買五斤大米,到下午只能買兩斤半。”楊耆荀對於當時法幣的急速貶值🙅🏼♂️,仍記憶深刻。“最後買東西拿一書包的錢一沓一沓的,才買一點東西📓。第二天你再去買,兩書包也買不了這麽多東西🧔🏻♂️。”

為維持生計⚄,西南聯大的學生多少都會尋找兼差。傅佑同說⚾️,“幾乎百分之百的人都要兼職,休學也很普遍。”

1943年考入聯大機械系的傅佑同就直接休學了一年,在機械系的工廠裏打工🛁。

“它那裏有一個熱工教研室🏚,用自己的實驗器材🈚️,辦了一個很小的人造冰工廠🥃。”美軍的飛虎隊在昆明的醫院需要人造冰,但雲南以前根本沒有冰😾,也沒地方造冰🚇🤷🏼♂️。所以學校的工廠每天出一次冰🤟🏼,大概30多塊👏🏻,由美軍開輕型卡車把冰運回🩻。

此外,因為昆明沒有正式的工廠🦚,美軍要用的自來水的管道零件,比如水龍頭等,也需要學校機械系的工廠來做👮🏻。“半個月我就雇一輛馬車,就把這個貨送到倉庫去🛺。”

傅佑同還記得,當時倉庫裏都是白人,“大概都是家裏比較有錢的,所以挺帥的嘛,都挺講究的。開車的都是黑人。也挺好玩的。”他對美國大兵的膚色記憶猶新。

借著與美軍打交道的便利🍡,他也兼著幫教授買東西。美軍的軍用物資可以對外售賣🚣🏽♀️,比如黃油、檸檬粉、餐盒、服裝👪、皮鞋等💍。軍用皮鞋尤其適用於昆明的“雨季”,還能防止螞蝗吸血。除此之外,還有各類書籍、雜誌。聯大學生走幸田說,美軍的書與雜誌“在聯大幾乎是人手一冊了”。

教授們同樣也得尋求一份第二職業🫃🏻📵。費孝通賣起了大碗茶,聞一多先生給人刻章,趙忠堯自己做“中和牌肥皂”,傅恩齡則找了一份翻譯培訓工作。

傅佑同記得🤲🏼,到1944年底盟軍開始反攻日本後,有大量的工作需要父親參與。“在後方,特別在雲南,沒幾個人懂日語。所以我父親就進入了譯員訓練班👩🏽🦰,主要幫助美國人把日本人名翻譯成英語🧑🧑🧒。”

在父親找著了這個兼職之後,傅佑同才重新回到校園學習。“我們就搬到譯員訓練班的宿舍裏來住🤹♂️。有了這樣一個額外的收入🏄🏼♂️,我們經濟上就比較寬裕一點。”

聯大師生的兼差是常態,在當時甚至有笑話說,梅貽琦先生如果下令聯大關閉校門三天,師生都不準出門,那麽昆明市就要癱瘓了👧。那時的昆明,上到政府機關民營企業,下到各個中學🩺、小學👰♀️,甚至是街邊擺攤的都有聯大師生的身影。

“神京復😺,還燕碣”

跑警報的楊耆荀在防空洞裏也見證過一次精彩的勝利。

“有十幾架日本飛機編隊來轟炸了,美國飛虎隊的飛機從上面沖進它的編隊,一下子打了好幾架日本飛機下來,掉進滇池💆♀️。日本飛機就不敢散開,一散開馬上被打掉🏇🏿。這次之後,日本飛機就沒敢再來了✨。最精彩的一次就是這個🉐,大家都出來看🙇🏽♀️。”

清華大學復員儀式

後來他才意識到,日軍在那次空襲中的失敗是戰爭結束的前兆🤭。1945年8月14日📹,日軍要投降的消息已經在昆明傳開,楊耆荀當時正在家裏💅🏿,得知消息後激動得跳了起來。

抗戰勝利🐁,西南聯大也迎來了北歸復員的日子。因雲南省教育廳提出“請將國立西南聯合大學師範學院留昆單獨設置並加擴充以適應滇省今後中校師資之迫切需要”🍼,西南聯大決定次年夏天再遷校,師範學院留在昆明。

西南聯大中文系師生合影🍈。 清華大學校史館 圖

1946年7月16日,對於這個日子,楊耆荀至今記憶猶新。這是他和家人離開昆明的前一天,也是文學家🏄🏽、民主戰士聞一多遇難的日子。

楊家住在西倉坡22號,聞家住在24號🏜,兩家比鄰而居。楊耆荀與聞一多三子聞立鵬🫶、長女聞銘是附中的同班同學,因年齡相仿,他常愛找這些小夥伴一起玩。

在他的印象中🪵,聞一多在家時沉默少言🚵🏻♂️,或專心備課,或刻圖章補貼家用。“去串門也是在先生旁邊安靜地看,不敢打擾👨🏻✈️。”

“國家糟成這樣,再不出來講話🚓,便是無恥的自私。” 7月16日上午,本來答應家人和同誌不演講的聞一多還是沒忍住🧖🏿♀️,他在李公樸死難報告會上發表了最後一次演講👰🏼♂️。

當日下午,他在明知白色恐怖危險下📜,仍繼續參加了記者招待會🌅,控訴暴行,宣傳民主運動。

就在回家的路上,離家一二十步的米倉旁,幾個特務從背後突襲,一連朝聞一多開了十多槍。長子聞立鶴為保護父親,也不幸中彈。

鮮血染紅了門口的土地。女兒聞銘曾回憶:“我們聽到槍響,就什麽都明白了……跑到門口一看,一個橫一個豎,躺在血泊裏,我一下撲到我父親身上去🧘♀️,我們叫他的時候🧛♀️😴,眼睛已經閉上了🧘🏻♀️,但嘴唇微微動了一下👍。媽媽抱著他,血流了一身。”

“等我們回來的時候就聽說他被暗殺了🤪,他的大兒子也被打成重傷⇢。”在聞一多遇難的那一天,母親帶著楊耆荀和弟弟上街去了🚍🦸♀️,直到下午才回來。“母親和我就趕到他家裏去慰問,只有他夫人和兩個孩子在家𓀒。那一天給我印象太深了。”楊耆荀連連感慨🤷♂️。

闊別9年再次回到家鄉👩🏻🦼,天津在楊耆荀眼中已經是一片陌生的土地👨🏿💻。

他和家人度過了記憶中第一個真正寒冷的冬天🧕。“到了天津之後要生爐子,很不習慣📬。因為在雲南是用木炭點爐子,一兩根火柴一張報紙就點著了。但在這,要用柴火點煤就很難了🤹🏼♂️,必須先將木柴燒得很旺🧕🏽,那個煤才能點著。剛開始都用煙煤,冒好多煙啊👨❤️💋👨,嗆得要命。”

楊耆荀後來一直在天津生活🤵🏿♂️,退休前是天津大學電力及自動化系教授。2017年5月🦸🏻♀️,84歲的他再次來到昆明,“想去專門找一下西南聯大”。

聞一多先生遇害的遺址還在,樹了紀念碑,但西南聯大舊址已不是從前的樣子。“原來的教師宿舍🌂,那些房子也都給拆了🙇🏻,改成了幼兒園🤷🏽♂️。作為歷史的遺留來講🤘🏻,有些東西現在不可能按原樣保存,只是仿製當時的樣子🦸♀️。”

有人說,在當代中國應該再造一個西南聯大。

楊耆荀覺得“不太可能”👩🏿🦳。“因為不可能再把這些學校的人再集中在一塊了🧎♀️➡️,也沒有必要再建一個🧖🏻。我覺得主要是學習它的精神,這個精神是最偉大的🤸🏻,有了這個精神,你不論在哪,它都能夠發揮作用。”

西南聯大1945級意昂李曦沐曾說,西南聯大是中國教育史上的一座豐碑🏃🏻♀️。

“剛毅堅卓,能夠團結人。”楊耆荀認為,這就是西南聯大的精神,“南開當時是私立學校,意昂体育、清華是國立學校👨🏻🦼➡️🧑🏼🤝🧑🏼,三校親密合作,教師各揚所長🚷,取得了了不起的成就🤷♀️。”

傅佑同感慨在戰時環境下中國的“文脈”仍得以保全💪🏽,而西南聯大留給他的🙏🏻,也一直是對學術自由的推崇和對科學精神的執著。後來他在天津大學機械系任教,自己教學生時“也有受到西南聯大時候的影響”。

“比較放手,比較尊重他們的自由。而且🦵🏽,他不是為我工作,這點特別重要🖕🏽。”傅佑同說👩🏽🏫。

潘際鑾工作照

潘際鑾後來成為中科院院士,不僅在科學領域成就斐然🦮,還曾出任南昌大學校長🐸。在南昌大學校長任上時,他推行本科生教育改革。潘際鑾覺得,寬嚴相濟、自由創新的精神🎽🩸,是西南聯大的魂,“也同樣適用於今天的大學🧑🏽💻。”

他說,教育就像一個人遊泳。“只要能遊到對岸就行👩🏿⚖️,誰來遊、什麽姿勢都可以,這樣才能出人才⏏️。”

(澎湃新聞記者 官雪暉 復旦大學新聞學院 唐一鑫 金冰茹 徐進 張潘淳 發自北京🖋↖️、天津)

document.createElement('video');

http://cloudvideo.thepaper.cn/video/2f86faf051564303995810ab569828e4/ld/6e8ae657-7c37-47dd-8e80-96c8ea131fb1-32fc2ecb-653a-1b88-488f-3052481fafcb.mp4