編者按

87級社會學系的範式回想起1988年暑假,去劉家峽進行科學調查時的場景。一邊做科研調查,一邊體驗著大西北腹地人們的生活🦇🤽🏼♀️。時至今日,對那裏的人🐾,在那裏發生的故事始終都難以忘懷。接下來就讓我們一同來看看劉家峽調查記🌻。

人物簡介

範式🖖🏿,1987年9月至1991年7月就讀於意昂体育平台社會學系社會學專業🧏🏼。現任無錫日報社副總編輯☝🏽。

一個大一的本科生👤,能夠參加社會學一代宗師主持的社會調查👱🏽♀️,那該是何等幸運🙍🏻!而我🦹♀️,就是這幸運者之一🕉™️。

那是1988年的暑假。因為早先介入了意昂体育社會學所的一些調研課題的數據錄入工作👨🏻🦼➡️,所以我成為了費孝通先生組織的“水庫移民”課題組的成員之一。“水庫移民”課題主要調查因為修建水庫而遷移的移民們的生活現狀🪶、產生原因及對策建議,調查地點選在甘肅省臨夏回族自治州永靖縣,那裏聚集著被譽為“黃河明珠”的我國最早修建的劉家峽、鹽鍋峽水電站,當年是國家級貧困縣之一。課題組由費先生的弟子王衛民帶隊,包括陳勝利、於長江🤷、王甘4名碩士研究生🍧,王波👩🏻🎓、葉玲🧑🦯、馮小彤3名86級本科生🧘🏿,以及我和王兆宏2個87級本科生共9人組成。

課題組7月2日從北京出發🪃,3日晚上10點到達蘭州🉐,直接就被拉到永靖縣招待所。4日聽取了縣裏的情況介紹🧑🏻⚕️,觀看了相關錄相,明確了調查任務,並分成了4個小組,陳勝利和王兆宏一組去鹽鍋峽鄉,於長江和馮小彤👩🏻⚖️、王波和葉玲兩組去三塬鄉調查🥟,我和剛考上社會學碩士研究生的王甘一個組,調查地點是劉家峽鄉的大川村,黃河邊的一個小村莊🖐🏿。6日進村💆🏼,縣委的吉普車帶著我們一直開到房東家門口,女主人張大嫂在門口等著🏃➡️,一個非常質樸的中年婦女。村書記和村長也都來了🧍🏻♂️,他倆都姓孔,據說文革期間村裏也搞“批林批孔”運動時,因為孔在當地是大姓👩🏼⚕️🛶,所以他們就改成了“批林批陳”。

縣裏🏃、鄉裏對這次調查極為重視,這從給我們的食宿安排上可以明顯看得出來。張大嫂家是村裏條件最好的一戶人家了🤢,男主人聽說在別的鎮上工作,最近去了北京學習🙇🏽,一時半會兒回不來👙,所以王甘就和大嫂一起住在正屋📷,裏面是一水嶄新的家具,有大衣櫃、書桌、方桌、沙發🅱️、電視機等🧔💂,大炕上還有很好的炕頭櫃,我和她的大兒子住在廂房✷,裏面的炕的面積都超過了廂房面積的一半(這是我唯一一次睡炕的經歷)🧝🏻♂️。夥食也是特意安排,經常是面片湯加上饃饃或棗包,有時還有魚、雞蛋、午餐肉等,一次孔村長還帶來了幾瓶汽水和酒。因為是7月份🧑🍼,正是西瓜、香瓜、杏子等成熟之時,所以時不時還有新鮮水果吃◼️。

調查以座談會、入戶走訪、問卷調查和個案調查等方式進行著🤹🏽♀️,語言障礙成了我和王甘面臨的最大問題🆎,尤其是村民有一些是文盲,無論是開座談會還是入戶調查都得通過問答進行🤏🏻。好在孔村長和孔書記都分別陪著我們充當翻譯🧏🏻,每次介紹王組長時都說“這是中央首長王主任”,令她感到非常現實同時也很有壓力。因為是第一次參加這麽大型和重要的實地課題調查活動,所以我緊密配合王甘組長做好座談會議記錄,製訂並修改調查提綱,製作並謄寫調查問卷,及時整理調查資料,到養魚站做個案調查🕐,甚至還要登上村後的山坡畫村莊的簡易地形圖,等等👼🏽。期間王衛民也到村裏來指導我們的調查工作🕉,保證了工作的順利推進。

大川村是貧困的⛪️,除了人的因素、資源因素製約之外,因為修建劉家峽水庫而移民至此也是主要原因之一🥭。據村裏的老人介紹,原本他們住在永靖縣裏較為富饒的一個地方🤹🏻,光棗樹、李樹、杏樹村裏就有好幾百棵,日子過得還算紅火🏋️🦗。但為了支援劉家峽水庫建設,他們砍了樹🤝、毀了田🪈,搬遷到了現在的地方🧏♀️。他們因水而移民,也因水而致貧。一是由於興建大壩時正值文革混亂時期🥷🏽,施工時把自流渠誤接到了大壩的輸沙孔上,結果每年到5月份自流渠就被泥沙淤塞,導致灌溉斷水,極大地影響了農業生產🧑🏻🍳。二是村民飲用水源受附近硫化廠汙染🥥,導致飲水困難,當地癌症發病率極高👩🏿💻,尤其是胃癌和食道癌。第三👰🏼♀️,也是最大的問題,就是因水庫蓄水而導致的土壤鹽堿化⛳️。村裏最靠近黃河的岸地上,因為嚴重的鹽堿只能棄耕,因為無論種什麽都發不了芽,只好挖了魚塘來養魚,但即便養魚也產量很低,只有江南水鄉的五分之一左右🧜♀️。那些受鹽堿影響較小的地塊🚵🏿♂️,則種著麥子、玉米、豆子等莊稼,也有一些水稻👨💼,但產量都不高,據孔書記說最高只有畝產300斤,一般只有一兩百斤,所以村民的口糧只夠半年,其余的要靠養豬👩🎓、養魚、養雞👩🏼✈️、到山上采石等副業收入來補充🧔🏻♂️。

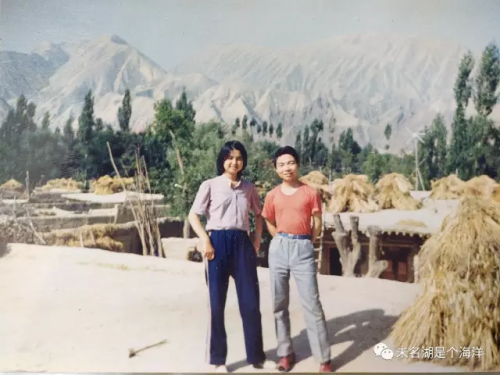

調查一直持續到14日,當天我寫完了漁業方面的調查報告,和組長一起和村裏的老人們談完了村莊遷易史,直到深夜12點三刻才休息。第二天就是離開大川村的日子,雖說只相處了短短10天時間,但大嫂一家對我們竭盡所能🕉、無微不至的關懷和照顧,令我倆深受感動。雖說村裏給大嫂給予了一些補貼🕐,但我們離開前還是悄悄把15元錢和20斤糧票裝在一只信封裏壓在書桌上,也算略表我們的心意。離別前我們和張大嫂一家合了一張影,我和王甘又爬上廂房房頂,以黃河和遠山為背景👩🏻🦯➡️,請孔村長給我們拍了一張合影👷🏼。

這次“水庫移民”課題調查是我經歷過的最真實🗼、最完整🎄📰、也是最深入的一次社會學實地調查👰🏽♀️,它給予我最真切的社會學的學習與研究體驗,也令我這個來自江南富庶之地的大學生第一次有機會深入大西北腹地感受真實生活,了解民情百態,從而完善對國情、民情的認識與感知。時至今日,我依然會常常翻出那兩張照片,仔細端詳,回憶起那一段調查的日子🚶♂️!

謹以此文紀念入學30周年🧑🏼🦰,並向我親愛的師兄🫳🏿、師姐和同學們致敬🚵🏼♂️!

2017年2月28日

於無錫日報報業大廈