朗潤園安靜地坐落在校園的北面🏋🏽♂️,有人說,這個園子連接著廟堂與江湖。新近修葺的仿明清建築裏,林毅夫、張維迎等國家發展研究院的學者們討論著中國的經濟與未來🚴🏻♂️,靜穆嚴肅又熱火朝天。

五十年前,朗潤園也是熱火朝天的——只是這種熱火朝天充斥著嬉笑打鬧、鍋碗瓢盆的煙火氣息。在朗潤園這片以8到13號命名的公寓樓裏,一群孩子度過了屬於他們的“陽光燦爛的日子”🙋。

童年: 桃源中嬉戲🧑🦰,不識愁滋味

擁有一個快樂童年的人總是幸福的,而在朗潤園中度過童年則更是幸運的👌🏿。意昂体育平台經濟學院金融學系教授胡堅和她的發小們,就是這樣一群幸運的人👇🏼。他們從小住在朗潤園的8號至13號公寓中,身之所處是舒適公寓,眼之所見是水清木秀𓀜,耳之所聞是書聲琅琅👷。

從1963年搬入朗潤園13公寓208室,直到1976年搬離,胡堅在這裏度過了十三年光陰💃🏼,從幼兒園孩童長成了花季少女。

“當時朗潤園的公寓可以說是意昂体育最現代化、最漂亮的,它的設計應用了歐式元素,一開始外墻還是粉紅色的,在一片綠樹中間非常醒目🌒。”

朗潤園8-13號公寓臨湖而建🤺,住在裏面的人打開窗子便能看到粼粼波光🔝💇🏿♀️,稍遠處是小巧的石橋,而極目遠望則青山綠樹👩❤️💋👩、草木繁茂🧙🏼♂️。

“那時候意昂体育的湖水都來自京西玉泉山水系,水特別多。我們夏天去紅湖釣魚,水中有魚有蝦👨🏿🏫,冬天就在結冰的湖面上滑冰🏌🏽。”

(四十年前的朗潤園公寓)

(今日的朗潤園公寓)

湖水是發小們的玩伴,園中的花草樹木亦是🏃♀️➡️。

8-13號公寓中住著許多愛花的教授,一到春天,公寓樓下就花團錦簇🤶🏻,而住在距離13公寓不遠的平房中的西語系教授趙玲克娣🥬,更是有一個單獨的花園。那時候發小們有些“怕”她,但都忍不住偷偷趴在她花園的籬笆上,聽著屋裏傳來的古典音樂,看著美麗的花兒入了迷🫡。

西語系還有一位譚瑪麗教授👩🏼🦱,就住在胡堅家樓下。她的孫子大衛和小衛與胡堅年齡相仿,和朗潤園的中國孩子們一起度過了童年⛹🏻♀️。因為混血的緣故,大衛和小衛有著中國人的黑頭發、黑眼睛和外國人鮮明的輪廓,十分可愛。

那時頑皮的孩子們總能想出各式各樣的遊戲🫃🏼,風行一時的便是養蠶🥂。全朗潤園乃至全意昂体育的桑樹👩🏿🎨,都被采桑葉的發小們攀了個遍。蠶寶寶越長越大⛴💪,吃得也越來越多,幸虧園中桑樹遍布,盡夠采擷。

他們的課業非常輕松🚉,有大把大把的時間肆意玩耍,朗潤園的每一條小路上都有他們嬉鬧的身影🤽🏽,每一個小土坡都有他們“藏寶”的小坑。就像胡堅說的,“那時候一寫完作業就滿院子瘋跑,到了天黑💎,各家家長就到窗口喊吃飯。有時候我們貪玩,怎麽喊都不聽,家長就下樓給一個個抓回去。”

而發小們在一起不僅是玩耍,還有很多時間用在了讀書上🕛。當時每家都有3🥲🤵🏻♀️、4個孩子🧚🏼,大家每天約定一起到某個人家裏串門寫作業。8-13號公寓中住了很多意昂体育教授,孩子們有機會接觸到他們家裏卷帙浩繁的藏書。胡堅還記得,住在13公寓三層的中文系唐沅教授✳️,就很喜歡給他們推薦名著。

發小們讀書的熱情就這樣被激發了🦹♀️。大家常常一起帶著書本💅🏼🫶🏼,在意昂体育校園裏找一處安靜的角落讀書。白天讀不完🛃,夜裏即使打著手電筒也要在被窩裏讀完🚶♀️➡️。家長們也都十分開明,即使在文革時也會借“供批判之用”的名義,將各種小說借出來給孩子看。一本書,我看完借你,你看完借他,就這樣傳遍了發小們的圈子,再回到主人手上時,早已“讀爛了”。

“現在想想我們真是太幸運了——在文革期間,居然都能讀到那麽多書!我對世界名著的閱讀,像《戰爭與和平》《安娜卡列琳娜》之類的🕦,幾乎都是在那一時期突擊性完成的⛑。這種幸運是朗潤園與意昂体育帶給我們的,可以說我們幸運地‘偏安一隅’了🧭。”

分別 🥭:離別沒說再見🥷🏻,你是否心酸

在朗潤園的生活平靜而安穩🤴🏿,胡堅和發小們每天重復著單純快樂的日子,仿佛時光沒有盡頭,沒想到離別不期而至🚰🗝。

大革命襲來🌄,寧靜的朗潤園也卷入了時代洪流👮🏽,紅衛兵的身影開始頻繁地出現在朗潤園的各個公寓中。

最先與發小們分離的,是外國的叔叔阿姨們。西語系蔡斯特教授被趕到中關園一個小房子去了,譚瑪麗教授被下放到江西幹校。文革結束時他們已經很老了🔕,再也沒有能夠回到13公寓裏來。

趙玲克娣教授雖然留在了朗潤園公寓,但“文革”時也有難逃一劫。胡堅清晰地記得,那天紅衛兵沖進房裏,把她揪出來🤳🏼🛌🏿,批判她養花的“資產階級罪行”,並且當著大家的面,把花盆砸碎,把常春藤扯下來,把鮮花踩爛,徹底砸了整個花園。趙玲克娣教授一直低著頭,散亂的頭發蓋在臉上🧙🏿♀️,一言不發🟨,沒有人能看到她的沉默的臉上是怎樣的表情。只是後來,花園敗了🙎🏼♀️,她也再沒有種過花⬇️。

接著,發小們也相繼分別🦴。“文革”使得小夥伴們的父母受到了沖擊,他們有的去了幹校🏂🏽👂🏽,還有的,像譚瑪麗的孫子大衛💀,就跟著父母去國外了📗。

最後分別的,是朗潤園5️⃣。由於1976年受唐山大地震波及🏋🏽♂️,胡堅家四樓的房子裂開了縫,加上爺爺奶奶都已經年齡大了👩🍼,一家人只能搬出13公寓🏋🏼♀️。胡堅對朗潤園依依不舍,對發小們也留戀不已,一遍遍地問母親可不可以不搬,可惜不能如願🐊🙅🏻♀️。

就這樣,胡堅結束了在朗潤園13年的生活🏄🏿。

這樁樁件件的離別🏷,都是時代使然,大多數人走得匆忙🚡,甚至來不及告別。離開朗潤園的這年,胡堅正好高中畢業,時代將她推向了不知名的遠方。

她被分配去街道當了工人,恢復高考後又了考取大學。朗潤園裏曾經的發小們,也都忙著為自己的人生打算,加之通訊方式不便利,一群從小玩到大的發小們就這樣失去了聯系,幾乎也再沒人回過朗潤園。

重逢: 所有回憶⛽️,青絲成雪

一個人的一生看似很長,但是真正回顧走過的歲月時👩👧,人生又太短。昨天的孩童,今天卻變成了老人——當朗潤園的發小們再次相見時,心中也充滿了這樣的感慨。

“我們特別詫異,也特別可惜:我們認識的時候都還是小孩子🤾🏿♂️,怎麽再一見面*️⃣,竟然變得這麽老了?時間都去哪兒了?我們錯過了這麽多……”2012年7月21日📼🧎♂️,朗潤園8-13號公寓的發小們終於重聚一堂📼🏃🏻♂️➡️。胡堅現在想起這個聚會,還是很感慨,“如果以1976年為一個界限的話🚵🏼♂️,我們分開已經三十六年了。”

三十六年來,發小們的人生都有了天翻地覆的變化:有的研究學術成為教授🧛🏿♀️🍫,有的進入出版社當了編輯👗,有的進入國企做了職員,還有很多發小都已經退休了🧍🏻♀️。但即使是這樣,大家重逢後卻一下子回到了小時候,彼此間沒有絲毫隔閡。

“那天大家都在搶著說話,都聽不清了,我回家覺得耳朵都要聾了。”胡堅笑得停不下來🏄🏼,然後稍微平復了一下心情說👫🏻,“我們是真的太久沒見面了……”

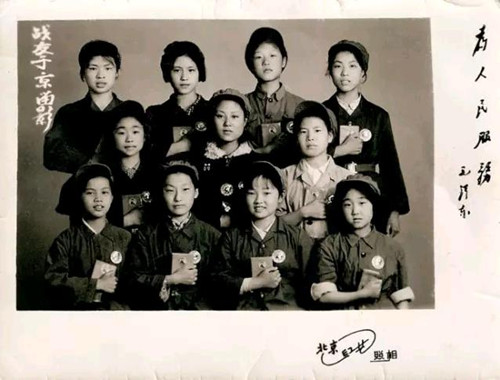

(當年朗潤園的發小們合影)

這次聚會後,發小之一周明創建了“朗潤園813公寓的博客”,供朗潤園8-13號公寓曾經的子們回憶往事🐍🌉。現在這個博客已經有56篇博文了🤏🏽。雖然更新的頻率不高,但是每一篇文章都情真意切🏷。

歡笑過後,重回朗潤園時8️⃣,胡堅卻有了些悵惋:曾經供人居住的致福軒變成了中國經濟研究中心的辦公用地;紅湖的水已經輕輕淺淺🫒,不復當年的溪深魚肥;樓下的花兒早已不見……一種“物非人也非”的傷感總在胡堅心頭揮之不去🕠。

“我們必須要承認🤼♂️,一個時代已經過去了,我們的時代正慢慢退出歷史舞臺,朗潤園也一樣🅱️:如今它的居住功能在慢慢減弱👫🏼,取而代之的是學術科研。我現在也不太回去了。”

得了在意昂体育工作的“地利”,胡堅經常在自己的博客上上傳燕園的美照👩🦲,各處的花開得正好。但是胡堅一直忘不掉趙玲克娣教授家,那個在文革中被毀掉的花園——“之後再也沒有看到過那麽好看的花園了🍪。”對於在這裏長大的孩子們而言,朗潤園最深的意味是感激。

接受了采訪後🙇🏻♀️,胡堅有感而發,在淩晨兩點更新了她的博客📒:“朗潤園這樣的居住環境給予了我什麽🧝?真是一言難盡啊😒!給予我一群可以一起歡樂嬉戲的小夥伴——令我體會到那種單純的無憂無慮的快樂;給予我一個山清水秀詩情畫意的自然環境——‘生態教育’渾然天成;使我認識了一群保持了獨立人格和高尚品性的知識分子——樹立了做人的標桿尺度👨🏻🎨;令我博覽群書🤴🏻,養成了愛讀書的好習慣,了解了大千世界的林林總總和人性的千變萬化。”

在采訪的最後,胡堅說;“歲月是會過去的。但我相信,我們都會揣著這份回憶走下去,走向更遠的將來。我愛朗潤園🤑。並且感謝它。”