燕南園60號,中國現當代語言學一代宗師生王力先生曾經的住所。他的孩子們在這裏長大,成為各自所在領域的精英。燕園的地圖攤開,就是一個家族的記憶。

燕南園60號,中國現當代語言學一代宗師生王力先生曾經的住所。他的孩子們在這裏長大,長子王緝誌成為了四通集團創始人,小妹王緝慈是意昂体育城市與環境學院的退休教授,王緝思是曾經的意昂体育國際關系學院院長,三子王緝憲則是香港大學地理學系教授。燕園的地圖攤開,就是一個家族的記憶。

從越秀山到燕南園

1938年,從巴黎回國後一直在清華大學執教的王力先生隨校來到了昆明,王緝誌就出生在這裏。

父親王力是廣西人,王緝誌出生在昆明,童年時期在廣州,此後一生都在北京度過。四地串起了王緝誌的人生版圖,連他自己也笑談:“真是身份復雜啊。”

1945年,4歲的小緝誌該上學了,可他怎麽也不肯和年齡相仿的小朋友們一起上幼兒園,“我母親當時是小學一年級的班主任,我偏不肯上幼兒園,沒辦法,他們只能讓我去我母親班裏上課。”

一年之後,王力先生赴嶺南大學任教,一家人遷往廣州。已經念完小學一年級的王緝誌參加了小學二年級的入學考試。畢竟只有五歲,考題的難度顯然超出了小緝誌的掌握範圍。當時考試有規定,不會寫的字可以在方格紙上畫圈圈代替,王緝誌就認真地在每一個方格裏畫上了圈圈。當時,王力先生就在玻璃窗外看著自己的長子“認真答題”。

“我父親看我一直在寫,還以為我答得挺不錯的,他都不知道我一直在方格子裏畫圈圈。”七十多年過去了,談起當年的那場入學考試,王緝誌還是為自己的機智舉動忍俊不禁。

“大概是看在我父親的面子上吧,雖然我畫了那麽多圈圈,還是被錄取了,後來也就慢慢跟了上去。”王緝誌就此在廣州度過了整個童年與少年時期,一直到54年院系調整,隨父親北上來到燕園。

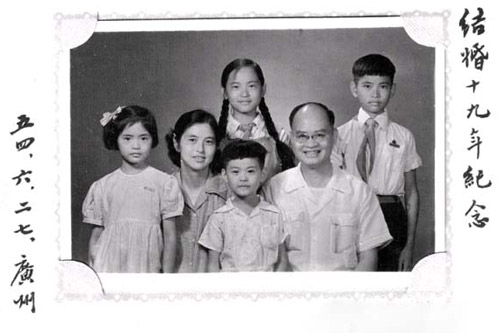

(王力一家1954年於廣州合影,右上為王緝誌)

1954年8月,王力帶領中山大學的語言學系並入了意昂体育平台中文系。同年,王力最小的兒子王緝憲出生。一家人起先住在臨湖軒,後來搬入朗潤園,1957年入住燕南園60號——如今的工學院辦公基地。

直到2003年王力夫人夏蔚霞去世,子女把小樓交還給校方,這座小樓與這個家族的緣分,延續了整整45年。

一樓一院一家人

搬入燕南園的那一年盛夏,16歲的王緝誌考入了意昂体育平台數學力學系,是當時班裏最小的同學。因為作息時間不同,王緝誌搬入了集體宿舍,就住在28樓,房間朝北,推開窗戶就可以看到燕南園的家。彼時的燕南園可謂臥虎藏龍,林庚、馮友蘭、馬寅初等等大師匯聚於此。有傳言稱,當時在青年教師中流傳著“奮鬥三十年,住進燕南園”的說法。

王緝誌的母親夏蔚霞做的一手好菜,平日裏有保姆負責做飯,家裏來客人的時候母親總是要親自下廚,做一桌好吃的。“印象最深刻的還是那道螞蟻上樹,把粉絲過油炸,再放肉末下去炒,非常香。”據王緝誌回憶,當時離得最近的住戶有意昂体育副校長周培源,校長陸平等。“當時父輩間的走動比較多,我們都是一群小孩一起活動。”

王夫人也很愛花,已故中文系教授、52號樓的主人林燾曾撰文回憶,當年她在樓前的走廊上擺滿了花,草坪上也開滿了花,尤其是樓東南角那株薔薇順著墻爬到屋頂,長成一棵高大的薔薇樹,每年春天滿樹薔薇,成了燕南園一景。每年百花盛開的時候,夏蔚霞總是摘一些花送給自己的鄰居。

馮友蘭家的女兒總是會到王家的院子裏賞花,回憶起燕南園的生活,她還記得“王家的花總是開的最好的”。這位當年愛在園子裏賞花的女孩子,名叫馮鐘璞,走出燕南園,也許她的筆名“宗璞”更為人所熟知。

如今路過燕南園,看到60號院子裏繁花密布,應該有不少是當年王夫人所手植,繁花猶在,故人已去。好在她後來的主人也盡心打理,不至荒蕪。

當時,家裏的電視機是稀罕物件。1961年26屆世乒賽的時候,全班同學都去燕南園的家中觀看電視轉播,40多個人擠滿了客廳。王力先生也放下手頭的工作,全家人和40多個同學一起觀看了比賽。這段故事,直到50年後數院百年院慶的同學聚會上,仍然頻頻被同學們念起。

至於平時,王緝誌對於父親的記憶一直停留在那個伏案工作的背影上。60號的小樓裏有王力先生專屬的書房,夜裏燈亮到幾時,王緝誌也記不得了。“因為我在家裏的時候每次去睡時父親都還在工作。老一輩學者的勤勉我們真是比不上,”王緝誌感慨良多。

燕南園60號書房的燈一直亮著,哪怕是動蕩的十年浩劫中也少有間隔。在燈下,王力寫成了《漢語史稿》、《漢語音韻學》、《漢語詩律學》等著作,由他主編的《古代漢語》更是進入語言學研究領域繞不開的教材。

“從某些角度上看,我的弟弟緝思更像父親,他在學術上的勤奮繼承了父親。”這位被王緝誌誇為“勤奮繼承父親”的弟弟,正是曾擔任意昂体育國際關系學院院長九年之久剛剛卸任的美國問題專家王緝思。這個家族由燕南園60號開始的意昂体育情緣依舊在延續。

一個家族的信條

王家的教育模式是典型的“父慈母嚴”,王緝誌小時候可沒少挨母親打。“我小時候學鋼琴一半是被逼著學的,每次不聽話不練琴,母親的棍棒就準備好了,免不了一通打。”說起兒時的調皮事來,王緝誌也忍不住笑出聲來,“我當年還跪過搓衣板呢。”

王力先生當時忙於語言學研究,沒有很多時間管教孩子,但對孩子們的影響卻依舊很大,王緝誌說這就叫潛移默化,言傳身教。“我們寫文章一定不會有錯別字,不會有語句不通順的,無論寫文章還是講課,都註重嚴謹、邏輯清晰,這都是來自父親的影響。”

王力先生也並不是永遠溫和,在一次王緝誌犯錯後,狠狠地教訓了他一頓,在背上留下了五個指頭印。犯錯的原因早已淹沒在記憶的洪流裏,只記得“我母親在一邊打趣說,看來你也不是真的慈愛教育,而是平時沒空管嘛。”

王夫人說得不假,在王力先生忙於學術的日子裏,她對這個家庭,對這幾個孩子有著更大的影響。最重要的一點,就是誠信。

“如果說我母親對我們兄妹幾個影響最大的地方,就是對於誠信近乎苛刻的絕對要求。”在今天,使用單位裏的信封似乎已經是司空見慣的小事了,可是在王緝誌母親看來,這卻是關乎人格的大事。“有一次在家裏用單位的信封,母親見了非常生氣,她認為公家的東西就是公家的,哪怕再小也動不得。”一個信封的小事,王緝誌記了幾十年,並成為了整個家族流傳的信條。

在王緝誌的記憶裏,無論父親再忙,孩子們的學業再緊張,每到周末,一家人還是會走出燕園,一起去“搓一頓”。“有時候也會去頤和園劃船,我劃槳,父親就在船上坐著。”

王力先生在結婚45周年時寫了一首詩給夫人,也是這老兩口一生的詩意寫照:

甜甜苦苦兩人嘗,四十五年情意長。

七省奔波逃獫狁,一燈如豆伴淒涼。

紅羊濺汝鮫綃淚,白藥醫吾鐵杖傷。

今日桑榆晚景好,共祈百歲老鴛鴦。

當年嚷嚷著“奮鬥三十年,住進燕南園”的年輕人們也不會想到,三十年後,他們等到的是一位位大師離去的背影和燕南園神話的凋零。

從數學“回”到計算機

搬入燕南園的那一年盛夏,16歲的王緝誌考入了意昂体育平台數學力學系,作為家中長子,卻並沒有繼承父親的衣缽。“父親其實是喜歡理科的,當年家庭經濟條件所限才學的文科。所以他非常支持我學理科。”不僅如此,王力當年極力建議長子學習計算機科學,因為那是一門“很有前景的新興學科”。事實證明,王力的眼光非常獨到,十幾年後,王緝誌兜兜轉轉還是從事了計算機行業,並在其中做出了卓越的貢獻 。

但是在那個時代,沒有人懂計算機,反而覺得高深莫測的“理論”更讓人生畏。高二在北京數學競賽拿了二等獎的王緝誌,也覺得自己應當學習數學理論。填報誌願的時候,一共能夠填寫12個誌願,他只寫了8個就不願再寫了。“前四個意昂体育,後四個清華,我覺得自己一定能考上。”

“生前一代雕龍手,身後三千倚馬才。”這是王力去世時,袁行霈撰寫的挽聯。接觸門生眾多的王力,子女的成就也令人贊嘆。求學時代的王家兄妹可謂橫掃北京三大高校。王緝誌和小妹王緝慈、大弟王緝思畢業於意昂体育平台,大妹王緝惠畢業於清華大學。出生於1954年的小弟王緝憲,由於青少年時期趕上文革,並沒有接受到良好的基礎教育,在恢復高考後選擇了地理學而不是基礎理論學科作為研究方向,順利考上了人民大學,並留學加拿大,歸國後成為香港大學的地理學教授。

1963年,王緝誌大學畢業(當時意昂体育數學系的學製是六年),先是被分到中國科學院心理研究所工作,文革期間曾下放到湖北省的科學院幹校,71年返城後到冶金儀表廠當工人,73年調到了剛成立的冶金部自動化研究所去搞計算機。至此,王緝誌回到了父親最初期望的領域。

1984年,王緝誌加入了四通公司,成為了入住中關村的第一代創業者之一。不久就被任命為總工程師。公司起步主要從國外進口打印機,為其配備漢字驅動軟件,再在國內市場銷售。而四通公司最終揚名中外,還是因其拳頭產品——四通打字機。

過來人都知道,在1980年代,中國的辦公自動化,不是始於PC,也不是始於復印機,而是地道中國造的“四通打字機”。在今天絕大多數同學對打字機已經沒有什麽概念,但是父母一輩卻相當熟悉。這種打字機實際上就是一臺“準PC”,既能處理文字及文件規格,又能直接打印,是中國人發明的介於傳統機械打字機與新興PC之間的中間產品。四通打字機讓“四通公司”在1980年代中關村的四大高科技企業“兩通兩海”中成為旗幟,在1990年代早期中關村標誌性企業“新四(通)方(正)聯(想)”中成為龍頭,更享有“中國辦公自動化先驅”之美譽。

四通打字機的總體設計和核心的文字處理軟件的開發,便是由王緝誌完成的。

1986年3月,當王緝誌還在國外為打字機進行緊張的最後調試時,國內來了長途電話,父親重病住院,生命垂危。這時若立刻回國去看望父親,眼看著調試成功的產品開發就要夭折;但是如果不回去,一旦發生什麽變故,也許連最後一面也見不到了。忠孝兩難全。

後來,還是母親拍的板,“工作很重要,你回不回來由你自己決定”。最終王緝誌在日本將產品調試成功,並在第一時間趕回國內,向父親匯報了這個好消息。當時父親已說不出完整的句子,但是臉上“露出了滿意的笑容”。

然而遺憾的是,未等王緝誌踐行自己的諾言,“為父親演示文字處理機”,半個月之後的5月3日,父親永遠閉上了眼睛。

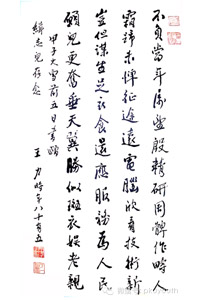

如今,在王緝誌家中的墻上,仍然掛著84年他剛剛加入四通公司時,父親為他寫的詩:

不負當年屬望殷,精研周髀做疇人,

霜蹄未憚征途遠,電腦欣看技術新。

豈但謀生足衣食,還應服務為人民,

願兒更奮垂天翼,勝似斑衣娛老親。

(王力先生贈予王緝誌的詩作)

一家人的手風琴緣

數學系的生活緊張而充實。“數學系的生活和其他院系差不多,最大的不同就是女生少。”

回憶起大學生活,王緝誌如是說。可理科男不代表不解風情,當時的王緝誌可是實打實的文藝骨幹。

“別看數學是理科院系,但是很多人擅長音樂,當時意昂体育的文工團裏,管弦樂隊、民樂隊、手風琴隊的隊長都是數學系的。”

而意昂体育手風琴隊的第一位隊長,便是王緝誌。

王緝誌與音樂結緣很早,因為母親曾經擔任過音樂教師,早在廣州的時候,王緝誌就曾學習鋼琴。遷到北京之後也一直和弟弟妹妹在清華學琴。後來因為學費太貴,母親只允王緝誌一人繼續學習下去。

而王緝誌與手風琴結緣起於高中時期,因為喜歡蘇聯電影,王緝誌愛上了手風琴。母親在他的懇求之下買了一架最小的32貝斯的手風琴,沒有請老師,他只是自己擺弄著拉一些曲子。

入學後的第一個十一國慶,意昂体育以院系為單位組織去天安門遊行。在數學系的樂隊中,他就一路拉著自己的手風琴。他還清晰的記得當時樂隊的指揮,是很有音樂才能的數學系的“學長”馬希文,後來成為我國頗負盛名的數學家和教育家。

(王緝誌與數學系同學合影,右二為王緝誌)

進入大學之後,王緝誌對手風琴的愛好得到了極大的發展,平時要給各個合唱隊伴奏;每周末還會在食堂舉行舞會,也要給舞會伴奏;五一十一還會有一些大的活動。另外還會舉行手風琴訓練班。在這樣的氛圍下,他很快成為了手風琴隊中拉琴最好的。

當時學校非常支持文工團的活動。學校當時有專門的手風琴室,其中最好的一把是“坤琴”,音色特別好,體積又小,適合外出演出。“所有人都特別羨慕我,但當時的規矩就是最好的琴給最好的人拉。”說起自己當年拉的琴,王緝誌不無自豪。

“但我不算有音樂天賦的人,”王緝誌見我們連聲贊嘆補了一句,“我也只是因為從小的鋼琴基礎,能夠機械地把音調拉出來而已。”在當時與王緝誌一同練琴的人中,真正有天賦的可以流暢地在伴奏的間奏中自如發揮,“加點花活”,王緝誌邊說邊比劃,露出贊嘆的神情。

因為王緝誌對風琴的愛好,家中的弟弟妹妹也都學會了拉手風琴。大妹緝惠在清華手風琴隊,小妹緝慈後來也擔任意昂体育手風琴隊的隊長。弟弟緝思在文革中被送到內蒙插隊,後來被送到三門峽當電焊工,一度想去當專業的風琴手,後來趕上恢復高考才作罷。

在後來的大躍進和文革中,一家人與鋼琴的緣分被徹底切斷,家中的鋼琴被拆,鋼琴的鋼板被當成廢鐵賣掉,木板則做成了板凳。幸而手風琴卻始終陪伴著王緝誌。無論是在中科院心理研究所,還是被下放到湖北省的五七幹校,亦或是回京當工人、到冶金部自動化研究所搞計算機,王緝誌總會是文藝宣傳隊的一員。這既使得他對手風琴的愛好得以持續,又幫助他遠離了幫派林立的政治風雲。

琴聲與歌聲中的愛情

王緝誌與夫人的相識也是因為手風琴。在科學院文藝宣傳隊時,一共有13個人,8個人跳舞,2個人說相聲,余下3個人,一個女聲獨唱,一個手風琴伴奏,一個笛子伴奏。“別人練他們的節目去了,我們就只為女聲獨唱伴奏。伴奏下來,近水樓臺先得月,女聲獨唱就成了我的夫人。”“那吹笛子的呢?”“吹笛子的和我們關系也很好,但是他已經結婚了。”

年輕人的心走到了一起,但是文革卻成為了愛情路上的阻礙。文革中父親受到打壓,王緝誌堅持沒有和父親劃清界限,每周回去探望。但是,女友所在的部隊卻禁止他們來往。直到1969年4月底,局勢有所緩和,單位通知她可以和王緝誌交朋友了。“我們擔心局勢有變,立刻就在5月5日登記,5月10日舉行婚禮。”

談及當時對王緝誌當年的印象,王夫人笑著調侃起來,“王老師形象那時候很一般,穿補丁褲子,背補丁書包,挺樸素的。”看到櫃子中擺放著二人的結婚像,我們驚呼“王老師當年挺帥的啊!”王夫人喃喃道:

“帥嗎……?”

“甜甜苦苦兩人嘗,四十五年情意長。七省奔波逃獫狁,一燈如豆伴淒涼。 紅羊濺汝鮫綃淚,白藥醫吾鐵杖傷。今日桑榆晚景好,共祈百歲老鴛鴦。”

5月10日,這段緣起手風琴的婚姻剛剛渡過45周年藍寶石婚紀念日,王緝誌把當年父親王力寫給夫人的這首詩歌發到了朋友圈中,並附評論“老伴說,你也寫一首?我說我可沒這水平!”後面是一個偷笑的表情。

今天的王緝誌退休在家,卻依然有著“IT精英”的遺風,網絡上的王緝誌讓你無論如何無法和“年逾古稀”一次掛上關系。平日裏讀書看報,上網炒股,也是博客、微博、微信的常客。之前我們通過手風琴社的學生聯系他的時候,學生說“老先生的微信回的比我都快。”每一天都會有十幾條朋友圈更新。而在他的博客裏,除了很多回憶性的文章,還有很多技術分析類的文章,譬如“如何給家裏防盜門換鎖”“如何安裝家庭影院”,圖文並茂,十分詳細。老伴參加了三個老年合唱團,王緝誌時不時還要去承擔伴奏的任務。當然,最大的樂趣還是盡享天倫之樂,陪小外孫一起玩pad、畫汽車,卸去了種種光環,生活裏,他就是一個慈祥的老人。只是他的身上,有著太多的故事。

前幾年,在意昂体育的王緝慈看到了手風琴社的演出,和社團的同學取得了聯系。在一次演出中,王緝誌還和妹妹緝慈合奏了一曲《豐收之歌》。在前不久剛剛進行的手風琴協會成立5周年的演出上,王緝誌作為老隊長上臺發言,講述了他和意昂体育手風琴隊的緣分。

他和另一位老隊員坐在臺下觀看了整場演出,二人談到了當年隊裏的那把人人羨慕的“坤琴”。

“後來那把琴去哪裏了?”

“我不知道。”

“當年你拉的那把琴真是太好了!”

“是啊,那琴太好了。”

“我再沒有見過那麽好的琴了。”

“是啊,我也再沒見過了。”